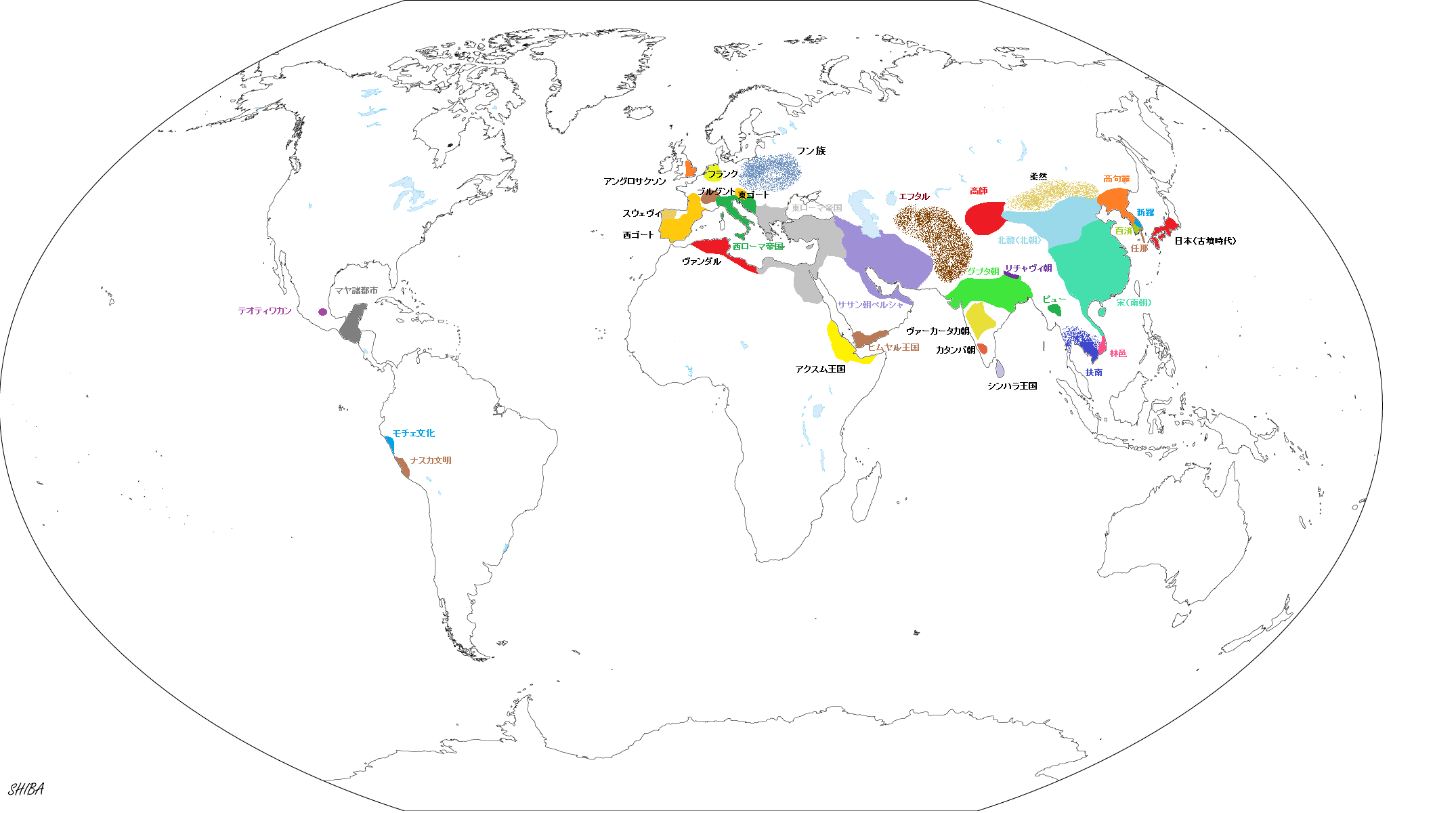

5世紀~世界を揺るがした遊牧民族~ Nomadic tribes shook the world

前(4世紀~認められたキリスト教~) ← → 次(6世紀~復活する大帝国~)

5世紀はユーラシアの東西で遊牧民が存在感を放った時代でした。西のフン族、中央アジアのエフタル、東の鮮卑といった、農耕民には”野蛮人”として扱われることが多かった人々です。

彼らは馬を武器に、農業で富を成した今までの王朝に挑戦を始めます。そして、これら新勢力の進出に押し出される形で、別の民族も移動を開始する・・・新たな時代を予感させる大きな変化をもたらしました。

The 5th century was a time when nomads had a strong presence in various parts of Eurasia. People such as the Huns in the west, the Hephthalites in Central Asia, and the Xianbei(鮮卑) in the east were often treated as ‘‘savages’’ by farmers society.

Armed with horses, they began to challenge the dynasties that prospered through agriculture. And pushed out by the advance of these new forces, other ethnic groups also began to migrate… bringing about major changes that heralded a new era.

東アジア

中国北朝では五胡十六時代が終わりを告げ、拓跋氏による北魏が成立します。この拓跋氏も元は遊牧民である鮮卑の一派でしたが、中国文化に触れるにつれ、馬を降りて定住生活を受け入れていきます。また、鮮卑が南へ移動したため、モンゴル平原にはこれに代わって柔然という遊牧民国家が成立しました。

In the Northern dynasty of China, the time of “Sixteen kingdoms” came to an end, and the Northern Wei (北魏)dynasty was established under Tuoba(拓跋). The Tuoba clan was originally part of the Xianbei, which was a nomadic tribe, but as they came into contact with Chinese culture, they dismounted and adopted a settled life. as Xianbei moved south, another nomadic kingdom called “Rouran(柔然)” was established in its place on the Mongolian plains.

中国北部が”異民族”に占領されたため、中国文化の中心は南朝に移りました。中国南部では4世紀の東晋から6世紀の陳にかけて5つの王朝が興亡しますが、いずれの時代でも優れた中国文化が花開きました。この5王朝にに三国時代の呉を加えた6つの王朝を六朝と呼び、その文化を六朝文化と呼びます。5世紀に活躍した文化人としては、詩人陶淵明などが有名です。

As northern China was occupied by “foreign peoples”, the center of Chinese culture shifted to the south. Five dynasties rose and fell in southern China, from the Eastern Jin (東晋) in the 4th century to the Chen (陳) in the 6th century, but excellent Chinese culture flourished in each era. Added Wu(呉)of the Three Kingdoms period to them, their culture was called the “Six Dynasties Culture”. Famous cultural figures who were active in the 5th century include the poets Tao Yuanming(陶淵明).

朝鮮半島では、ついに百済と高句麗の激突が本格化します。高句麗の領域を大きく拡大した広開土王。413年に彼を継いだ長寿王は、前王の業績を称える「広開土王碑」を建てました。また高句麗の王都が平壌に遷ったのも、彼の時代です。

On the Korean Peninsula, the conflict between Baekje and Goguryeo finally began in earnest. King Gwanggaeto, who greatly expanded the territory of Goguryeo. King Jangsu, who succeeded him in 413, erected the Gwanggaeto Monument to honor the previous king’s achievements. It was also during his time that the royal capital of Goguryeo was moved to Pyongyang.

475年、長寿王率いる高句麗の軍は、百済の首都漢城(現ソウル)を征服、当時の百済を治めていた蓋鹵王王を戦死させるなど大打撃を与えました。この結果百済は南部の熊津に王都を遷し、再起を図ります。なお、長寿王は491年に97歳の天寿を全うしたといいます。長寿王という名前は、死後付けられたものですが、それにしても本当に長寿…

In 475, the Goguryeo army led by King Jangsu conquered Baekje’s capital, Hanseong (present-day Seoul), inflicting a major blow on Baekje, killing King Gae-yeon, who ruled Baekje at the time, in battle. As a result, Baekje moved its capital to Ungjin in the south and attempted to make a comeback. It is said that the King of Longevity lived a full life in 491 at the age of 97. The name Longevity King was given to him after his death, but he really lived a long life…

この頃日本はまだ統一には程遠い状況でしたが、いわゆる「倭の五王」が続々と中国に使いを送りました。

At this time, Japan was still far from being unified, and the so-called “Five Kings of Wa” sent messengers to China one after another.

インド・西アジア

インドではグプタ朝が、チャンドラグプタ2世の元で最盛期を迎えます。彼の時代、新しい仏教美術が開花し、アジャンター寺院などインド各地の宗教施設を彩りました。またヒンドゥー教が大きく拡大したのもこの頃で、交易を通じ、仏教やヒンドゥー教は、新興国が生まれつつあった東南アジアにも伝わりました。

In India, the Gupta dynasty reached its peak under Chandragupta II. During his time, a new type of Buddhist art blossomed and adorned religious sites across India, including the Ajanta temple. It was also around this time that Hinduism expanded significantly, and through trade, Buddhism and Hinduism were also introduced to Southeast Asia, where emerging countries were being formed.

しかしチャンドラグプタ没後の5世紀後半には、遊牧民エフタルがインドにも侵入し、交易路を断たれたグプタ朝は衰退を始めます。エフタルは西アジアのササン朝ペルシャ帝国の王を操るなど、後の歴史にも大きな影響を与えていますが、当時を知る資料が少なく、その実態は多くの謎に包まれています。

However, in the latter half of the 5th century after Chandragupta’s death, the nomadic Hephthalites invaded India. They cut off trade routes and the Gupta dynasty began to decline. The Hephthalites have had a great influence on later history, controlling the kings of the Sasanian Persian Empire in West Asia, but there are few data that tell about the time, and the actual situation is shrouded in many mysteries.

ヨーロッパ

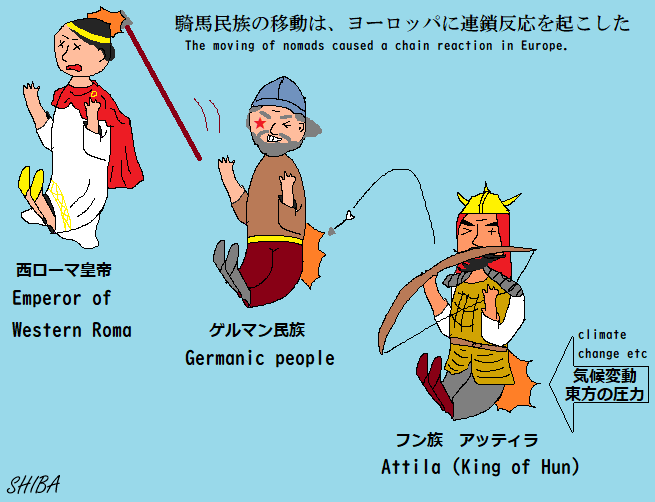

同様に謎の多い民族が、ヨーロッパに進出した遊牧民フン族でした。この大王アッティラの名は、当時のヨーロッパ人を恐怖に陥れた人物としてよく知られています。

A similarly mysterious tribe was the nomadic Huns who expanded into Europe. The name of Attila the Great was well known as who terrorized Europeans at the time.

4世紀末から5世紀にかけ、フン族がヨーロッパを荒らしまわったことで、そこに暮らしていたゲルマン系民族は移住を余儀なくされ、ゴート、フランク、ヴァンダル、ブルグントといったゲルマン系民族の王国が各地に成立。

From the end of the 4th century to the 5th century, the Huns ravaged Europe, forcing the Germanic peoples who lived there to move out, and kingdoms of Germanic peoples such as the Goths, Franks, Vandals, and Burgundians were established in various places.

一連の動きに翻弄され弱体化していた西ローマ帝国の皇帝は、476年、ゲルマン系軍人オドアケルの攻撃で退位に追い込まれます。こうして西ローマ帝国は、分裂後100年と経たずに滅亡しました。代わって、西ヨーロッパを支配したフランク族のクローヴィスが、頭角を現していくことになります。

In 476, the emperor of the Western Roman Empire, who had been weakened by a series of developments, was forced to abdicate due to an attack by the Germanic military man Odoacer. The Western Roman Empire collapsed less than 100 years after its division.In his place, Clovis, a Frankish tribe who ruled Western Europe, rose to prominence.

ゲルマン民族大移動のきっかけを作ったフン族は、一説にはかつての中国(漢)を脅かした匈奴の子孫ではないかともいわれています。それが本当なら、彼らはユーラシア内陸の草原地帯を駆け抜け、はるばるヨーロッパまでやって来たことになります。東洋史と西洋史はやはり様々な局面で繋がっていることを実感させられる出来事といえます。

One theory is that the Huns were descendants of the Xiongnu(匈奴) who once threatened China. If this is true, they would have rushed through the steppes of inland Eurasia and made their way all the way to Europe. This is an event that makes us realize that Eastern history and Western history are connected in many ways.

~主な出来事~

402 柔然の君主社崙、モンゴル高原に台頭(東アジア)

409 イベリア半島にヴァンダル人、スエヴィ人、アラン人侵入(スペイン)

413 讃(倭の五王の一人)。東晋に使者派遣(日本・中国)

415 チャンドラグプタ2世没(インド)

420 南朝に宋王朝成立~479(中国)

426 キニチ・ヤシュ・クック・モ、コパン王に即位(中央アメリカ・マヤ文明)

427 高句麗の長寿王、平壌に遷都(朝鮮半島)

429 ガイセリック、ヴァンダル王国建国(北アフリカ)

431 エフェソス公会議 キリスト教諸派の内、ネストリウス派が異端とされる(ヨーロッパ)

439 北魏の太武帝、五胡十六国時代を統一(中国)

443 ブルグンド王国成立(ヨーロッパ)

450頃 遊牧民エフタル、グプタ朝へ侵攻(インド)

451 アッティラ率いるフン族、西ローマ帝国蹂躙、カタラウヌムの戦いで撃退(ヨーロッパ)

451 カルケドン公会議 キリスト教諸派の内、単性論派が異端とされる(ヨーロッパ)

471 北魏に孝文帝即位。漢民族の文化吸収し、同化政策実行~499(中国)

473 カッサパ1世即位~495 シーギリヤ王宮建設(スリランカ)

475 長寿王、百済の漢城を占領(朝鮮半島)

476 オドアケルにより西ローマ帝国滅亡(ヨーロッパ)

481 クローヴィス、フランク王国建設(ヨーロッパ)

493 テオドリック、イタリアに東ゴート王国建国(ヨーロッパ)

5世紀(年代不明)

聖パトリック、アイルランドにキリスト教布教開始

スーダン諸国にキリスト教広まる(アフリカ)

バントゥー系の人々、アフリカ南部にまで拡大

北欧、民族移動期に入る

402 Sheluen(社崙), the ruler of Rouran(柔然) ascended the throne and rose to the Mongolian plateau (East Asia)

409 Vandals, Suevis, and Alans invade the Iberian Peninsula (Spain)

413 San (讃, one of the five kings of Wa). sent a messenger to Eastern Jin (Japan and China)

415 Chandragupta II died (India)

420 Song(宋)dynasty established in the Southern dynasty ~ 479 (China)

426 Kinich Yax Kuk Mo ascended to the throne as King of Copan (Maya Civilization, Central America)

427 King Jangsu of Goguryeo moved the capital to Pyongyang (Korea)

429 Gaiseric established the Vandal Kingdom (North Africa)

431 Council of Ephesus Among the Christian sects, Nestorianism wass considered heretical (Europe)

439 Emperor Taiwu(太武帝) of Northern Wei(北魏)unified the era of the Sixteen Kingdoms (China)

443 Establishment of the Burgundian Kingdom (Europe)

Around 450 The nomadic Hephthalite invaded the Gupta dynasty (India)

451 Attila of Huns overran the Western Roman Empire and are defeated at the Battle of Catalaunum (Europe)

451 Council of Chalcedon Among the various Christian sects, the Monophysite school was considered heretical (Europe)

471 Emperor Xiaowen(孝文帝) ascended the throne in Northern Wei. Absorbing Chinese culture and implementing assimilation policy ~ 499 (China)

475 King Jongju captured Hanseong in Baekje (Korea)

473 Kassapa I ascended the throne ~495. Construction of Sigiriya Royal Palace (Sri Lanka)

476 Odoacer destroyed the Western Roman Empire (Europe)

481 Clovis founded the Frankish kingdom (Western Europe)

493 Theodoric established the Ostrogothic kingdom in Italy.

5th century (date unknown)

St. Patrick begins Christian missionary work in Ireland.

Christianity spread to Sudanese countries. (Africa)

Bantu people expanded into southern Africa.

Northern Europe entered a period of ethnic migration.

前(4世紀~認められたキリスト教~) ← → 次(6世紀~復活する大帝国~)