20世紀その6~民衆の力が変える世界~

前(20世紀その5~冷たい戦争と独立の熱~)← → 次(20世紀その7~冷戦の終わりと自由の声)

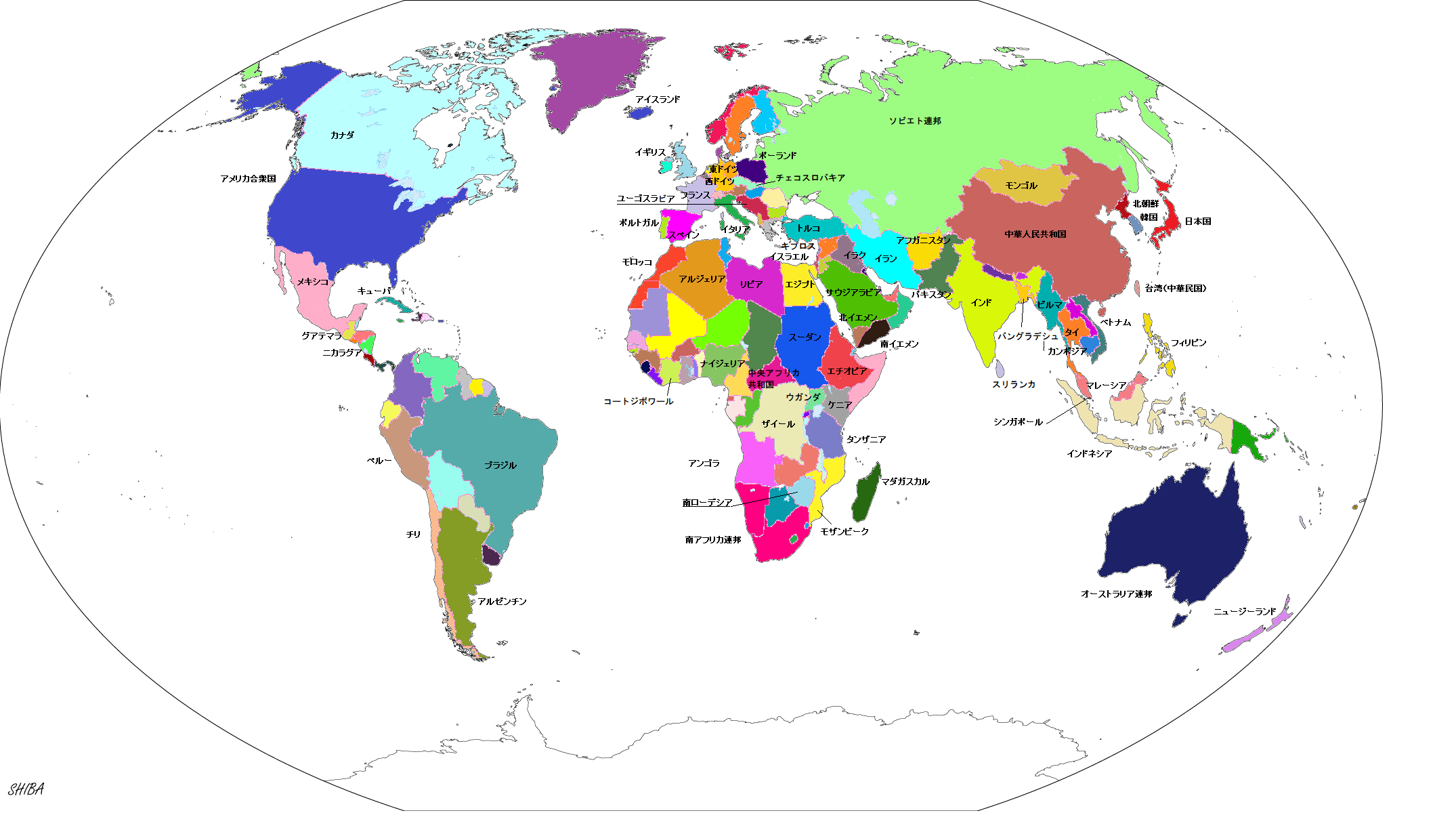

今回は、1966年から1984年までの20年弱を扱います。

もくじ

世界の動き

1965年からアメリカは、ベトナム戦争に本格的に介入しますが、戦争は次第に泥沼化し、犠牲者も出費も増すばかり。アメリカのみならず、世界各国で反戦デモが起こります。特に1968年は、ワシントン、パリ、東京などで、学生による大規模な抗議活動を起こりました。

1970年代になってアメリカはベトナムから撤退。1975年にこの戦争は終わりましたが、戦争の炎はカンボジアなど周囲の国にも飛び火しており、混乱は続くことになります。

一方共産圏では、中国とソ連の関係が悪化。文化大革命で政権に返り咲いた毛沢東は、敵の敵は味方理論でアメリカと連携していきます。米ソ関係も、核兵器を抑制する条約を結ぶなど、緊張緩和に向かっていました。しかしそれでもアメリカは、社会主義・共産主義の拡大には断固たる姿勢で臨みました。中南米に対しては反共産主義的な軍事政権を応援した為、これらの国の民主化や貧富の格差解消は遅れることになります。

1973年には中東戦争の影響から石油危機(オイルショック)が発生。高度成長を続けてきた先進諸国に打撃を与えると共に、石油とそれを生み出す中東地域の重要性を再認識させる結果となります。1970年代後半もレバノン内戦、イラン革命、ソ連のアフガン侵攻といった事件が起こり、中東の動乱は激しくなっていきました。

ソ連のアフガン侵攻により。1980年代の米ソ関係は再び緊張します(新冷戦時代)が、実のところソ連や東ヨーロッパはこの頃経済的に行き詰まっており、いよいよ冷戦の終わりが見えてきます。

アメリカ

1963年ケネディを継いだジョンソン大統領は1965年以降、ベトナム戦争においてガンガン兵力を投入していきます。しかし北ベトナム政権を倒すことができず、犠牲者は増える一方でした。悲惨な戦況がテレビで伝えられるようになると、アメリカ国内外からベトナム反戦運動が巻き起こります。

特に1968年は、学生運動が全世界的に高まりを見せ、アメリカでも大学の占拠騒動などが起こりました。また産業面でも、高度経済成長期の日本や西ドイツに苦戦し、赤字が膨らんでいきます。ドルの価値は下がり、安全資産の金が流出していきました。

こうした中の1969年、共和党のニクソンが大統領に就任。ニクソンはこれ以上の金流出を危険と判断し、1971年金とドルの交換を停止。その後ドルの価値が見直され、固定相場制から変動相場制へと転換していくことになります。

外交面では1972年に、共産圏の中華人民共和国を訪問し、関係を構築。更に1973年についにベトナムからの撤退を決断しました。このような思い切った方向転換を成し遂げたニクソンでしたが、翌74年大統領選を前に不正が発覚し、辞任に追い込まれます(ウォーターゲート事件)。続くフォード大統領の任期中、ベトナム戦争は終結。しかし彼は1976年の選挙で、民主党カーターに敗れます。

カーターが大統領を務めた1970年代後半、アメリカ経済は海外との競争に敗れ、赤字とインフレが同時に進む苦しい時期を迎えていました。更に1979年のイラン革命やソ連のアフガン侵攻に上手く対処できなかったことから、彼もまた4年で大統領の座を降りることとなります。

1981年大統領となったレーガンは、ソ連相手に再び軍事費拡張を唱え、再び両国は対立の度合いを深めていきます(新冷戦時代)。経済面ではイギリスのサッチャー政権に倣って新自由主義を導入。福祉分野などの支出を削っていきますが、その分軍事費は増えていたので、財政は苦しい状態が続きます。

この1960~70年代は、戦後生まれの世代が新しい文化の担い手となっていった時代でもありました。アメリカを中心に、旧来の社会や文化に反発する、カウンターカルチャーと呼ばれる新文化が出現。ヒッピーが自由気ままに音楽を奏でるような社会現象が生まれます。先述の学生運動も、こうした旧来の社会への反発という側面が見られます。彼らに支持された文化人として、ロックの神様と呼ばれたエルビス・プレスリーやボブ・ディラン、レゲエの神様ボブ・マーリー(ジャマイカ人)、美術ではポップアーティストのアンディ・ウォーホルらが活躍しました。

また、科学の分野では、ソ連が宇宙への有人飛行を成功させたことを受け、アメリカも本気モードに。1969年の7月にアポロ11号の月面着陸が成し遂げられました。

西ヨーロッパ

東西冷戦という対立を前に、西ヨーロッパの国々は「西側陣営」として互いに接近を始めました。西ヨーロッパの経済的、技術的な結びつきを強化するため1950年代に設立されたECSC(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体)、EEC(ヨーロッパ経済共同体)、EURATOM(ヨーロッパ原子力共同体)の3つの組織。これらは1967年統合され、EC(ヨーロッパ共同体)に生まれ変わりました。これが現在EUの前身となります。ECの原加盟国は、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、イタリア、フランス、西ドイツでした。その後1973年にはイギリス、アイルランド、デンマークが、1981年にギリシャが、86年にスペインとポルトガルがそれぞれ加盟し、ECは拡大していきます。

フランス

この当時、フランスではドゴール大統領の長期政権に批判が高まっていきました。1968年、学生を中心とした大規模なデモがパリで発生し、彼を退陣に追い込みます。このパリ五月事件は、ベトナム反戦デモと結びつき、前述の通り世界各地で大規模な学生運動を引き起こしました。

ドゴール派はドゴール自身の退任、没後も保守派として大きな勢力を誇っていましたが、貧富の格差拡大などの問題から、改革派(社会党)も次第に力をつけていきます。1974年大統領となったジスカールデスタンは、選挙権の年齢引き下げや離婚、中絶の自由化といったリベラル改革を進めていきます。そして1981年には社会党のトップであるミッテランが大統領に就任しました。

ドイツ

東西冷戦の最前線にあったドイツ。東西に分断され、1961年にベルリンの壁が建設される中、この時代には東側との緊張緩和に舵を切っていきます。1969年西ドイツの首相となったブラントは、第二次世界大戦で大きな犠牲を出したソ連やポーランドなど「東側陣営」との関係改善に乗り出しました。1972年には東ドイツのホーネッカー書記長と首脳会談が実現し、翌73年東西ドイツはようやく国連への加盟を果たすことになります。

しかしこの年に起きた石油危機は西ドイツにも打撃を与え、1974年にスタートしたシュミット政権下では、福祉政策の見直しや、輸出商品の品質を上げるといった努力を続ける事になります。

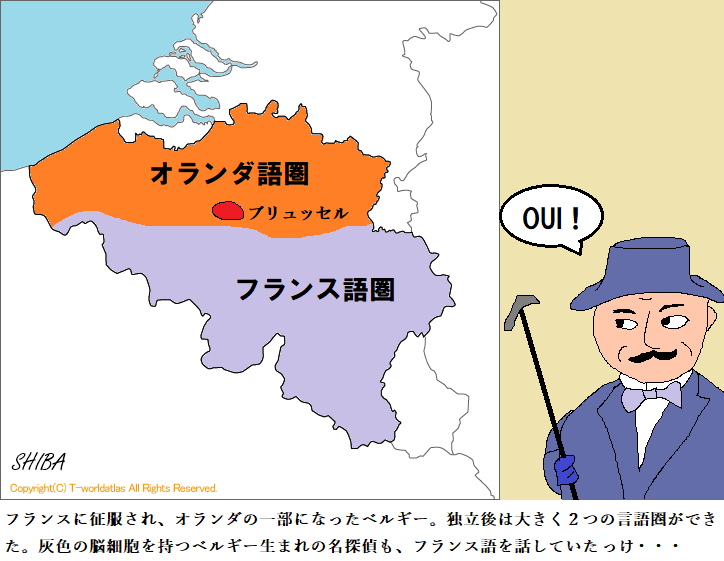

ベルギー

ECの本部が置かれたのは、ベルギーの首都ブリュッセルでしたが、西ヨーロッパの統合が進む中、皮肉にもベルギーでは分裂が進んでいました。

元々北部フランデレン(フラマン)地方にはオランダ語を話す住民が、南部ワロン地方にはフランス語を話す住民が多かったベルギー。1960年代にはそれまで経済的に優位にあったワロン地方が石炭業の低迷などにより、フランデレン地方に追い抜かれていまします。力を付けたフランデレン地方では1966年、フランス語を排除する運動が起こり、これにフランス系住民が反発し、言語をベースとした対立が深刻化します。

国内の「地域」が政治的な権利を求めることを地域主義と呼びますが、ベルギーではこの地域主義がエスカレートし、国内分裂の危機に陥りました。そこで政府は1977年エフモント協定を結び、フランデレン地方、ワロン地方、首都ブリュッセルにそれぞれ「地域政府」を置くことを決め、1980年実際に3つの地域政府が発足しました。ブリュッセルは「2言語」地域として、両地域の間に位置するニュートラルな立場となります。

イギリス・アイルランド

1960年代の世界では、アメリカ出身のプレスリーに続き、イギリス出身のロックバンド、ザ・ビートルズが登場。世界中の若者を熱狂させ、伝説のロックバンドと呼ばれるようになります。1970年代には、これまた伝説のロックバンド、クイーンが活躍しました。

この1970年代、イギリスは戦後開始された高福祉政策が財政を圧迫するようになりました。政府が財政改善のために、支出を削減しようとすると、労働組合が反対してこれを挫折させるという状況が続きます。いわゆる英国病です。

こうした中、イギリス初の女性首相が1979年に誕生します。サッチャー政権です。後年「鉄の女」と呼ばれる強い意志を持った彼女は、財政支出の大幅削減、国営企業の民営化、非効率な鉱山の閉鎖などを次々と断行しました。

1982年アルゼンチンと領土問題を抱える南米沖のフォークランド諸島を、アルゼンチン軍が占領する事件が発生。労働組合らの反発で支持率の低下が懸念されていたサッチャー政権ですが、イギリス軍をフォークランド諸島に派遣しアルゼンチン軍を撃退したことで、支持率を回復しました。(フォークランド紛争)

イギリス政府が社会や国民への介入を極力控える「小さな政府」になることで、英国病は克服されます。しかし同時に支援がなくなったことで、倒産や失業が増えるなど、新たな課題が生じました。

一方北アイルランドでは、イギリスからの分離とアイルランド共和国との統合を目指すシン・フェイン党がなおも活動を続けていました。党の下で結成された武力組織IRAは、イギリス政府、アイルランド政府の双方を敵とみなし、北アイルランドを舞台にテロ活動を繰り返して行きます(北アイルランド紛争)。

オーストリア

ドイツと同様、オーストリアも東西冷戦の境界線に接する国でした。そのためこの国は永世中立国を宣言し、どちらの陣営とも等距離の外交を展開する一方、「東側」の弾圧から逃げてきたハンガリー人やチェコ人らを受け入れる、人道支援を積極化させます。

1970年社会党のクライスキー政権が発足。クライスキーは教育費無償化など北欧に倣った福祉政策を実施します。外交面では、東西等距離外交を更に積極化させたほか、国連ウィーン事務局をはじめとする国際的にも重要な機関をウィーンに置かせました。このような政策はスイスとも異なった「積極的中立外交」と呼ばれました。

北ヨーロッパ

デンマーク、スウェーデン、フィンランドなどの北欧諸国は、一応西側陣営に属しつつも、東西冷戦の対立から距離をとりつつ、時にこれを仲介するような平和外交を軸としていました。国内では手厚い福祉政策を行っていました。しかし1973年石油危機で経済成長にブレーキがかかると、この政策も見直しを迫られます。高い賃金を保障する福祉政策は、次第に輸出などの分野で競争力を失わせ、赤字拡大を招きます。産油国ノルウェーも含め、1980年代には部分的ながら自由主義の導入を強いられました。

また、開発により北欧の美しい自然が破壊されるようになり、環境保全への取り組みも始まります。アイスランドでは、周辺の海での漁業が振るわなくなり、同じくこの海域で漁業を行っていたイギリスと関係が悪化。1976年に協定が結ばれるまで、漁場を巡る対立が続きました(タラ戦争)。そんなアイスランドでは1980年、フィンボガドッティル女性大統領が誕生しています。選挙で女性の大統領が誕生するのは史上初めてのことでした。

南ヨーロッパ

イタリア・バチカン

1968年の学生運動はイタリアでも起こり、「熱い秋」と呼ばれました。こうした動きは、伝統的にカトリックの強いイタリア社会にも変化の波をもたらします。1970年の離婚法成立はその象徴でした。しかしその後は社会運動がヒートアップし過ぎたため、過激派による暴力事件が多発。1978年には当時のモロ首相が誘拐、殺害される事件が起こりました。そのため、イタリアの1970~80年代は、「鉛の時代」と呼ばれています。

バチカン市国では1978年にヨハネ・パウロ2世がローマ教皇(法王)に就任します。東欧ポーランド出身だったヨハネ・パウロ2世は、宗教に否定的な共産主義国とも積極的に関係を構築。更に2005年に死去するまでにはイスラム圏やアジア、アフリカ諸国も訪問し、最終的にその数は100カ国を超えました。彼ほど外国へ積極的に足を運んだ教皇は歴史上例がなく、後に「空飛ぶ聖座」などと称されました。1981年には来日も実現し、広島、長崎にも足を運んでいます。

ポルトガル

イベリア半島の2カ国は、戦前からのファシスト政権が形を変えつつも長期独裁政権を維持していました。

ポルトガルではサラザール首相が30年以上トップと君臨しており、社会は停滞していました。英仏領の植民地が独立を認められる中、ポルトガル領の植民地に対しては独立運動を武力で徹底弾圧。かえってポルトガル財政を圧迫していきました。

1968年、事故による怪我が元でサラザールがついに政界を引退。後継にカエターノ政権が発足しますが、国民は体制の転換を望む声を上げていきます。その結果、1974年スピノラ将軍らによる無血クーデターが起こり、カエターノ政権は崩壊。1975年には植民地を手放し、1976年までにポルトガルは民主主義国家への転身を実現しました。一連の動きをカーネーション革命と呼びます。しかし長年の長期独裁がもたらした代償は大きく、社会、経済面での復興が1970~80年を通じて続けられることになります。

世界史に(あまり)出てこない国の歩み~ポルトガルの歴史~ より

スペイン

スペインでもフランコの独裁が30年以上にわたり続いていましたが、1970年代にはその独裁体制にも終わりが見えてきます。1973年の石油危機でそれまでの経済成長にブレーキがかかり、1974年隣国でカーネーション革命が起こるなど、彼を揺さぶる出来事が次々と生じました。1975年には、当時スペイン領だった西サハラにモロッコ軍が侵攻し、スペインも西サハラを手放すことになりました。その直後フランコがついに死去し、フアン・カルロスが国王に即位。スペインに王政が戻ってきます。フアン・カルロスはフランコから自らの後継者に指名されていましたが、王自身は独裁を望みませんでした。

国王の元で政権を担ったスアレス首相はスペインの民主化を推し進め、1977年にはフランコ政権下で停止されていた選挙も復活。1978年に新憲法も制定されました。1981年民主化に反対する軍のクーデター未遂が起こりましたが、国王の反対もあって失敗に終わりました。

一方、バスクやカタルーニャといったスペインの中でも独特の文化を持つ地域では、民主化と共に自らの権利拡大を求める動きを見せます。バルセロナを中心としたカタルーニャ地方では、1979年自治憲章が認められますが、スペイン北部のバスク地方では、スペインからの分離を掲げる過激派が登場し、民主国家となったスペインを悩ませることとなります。

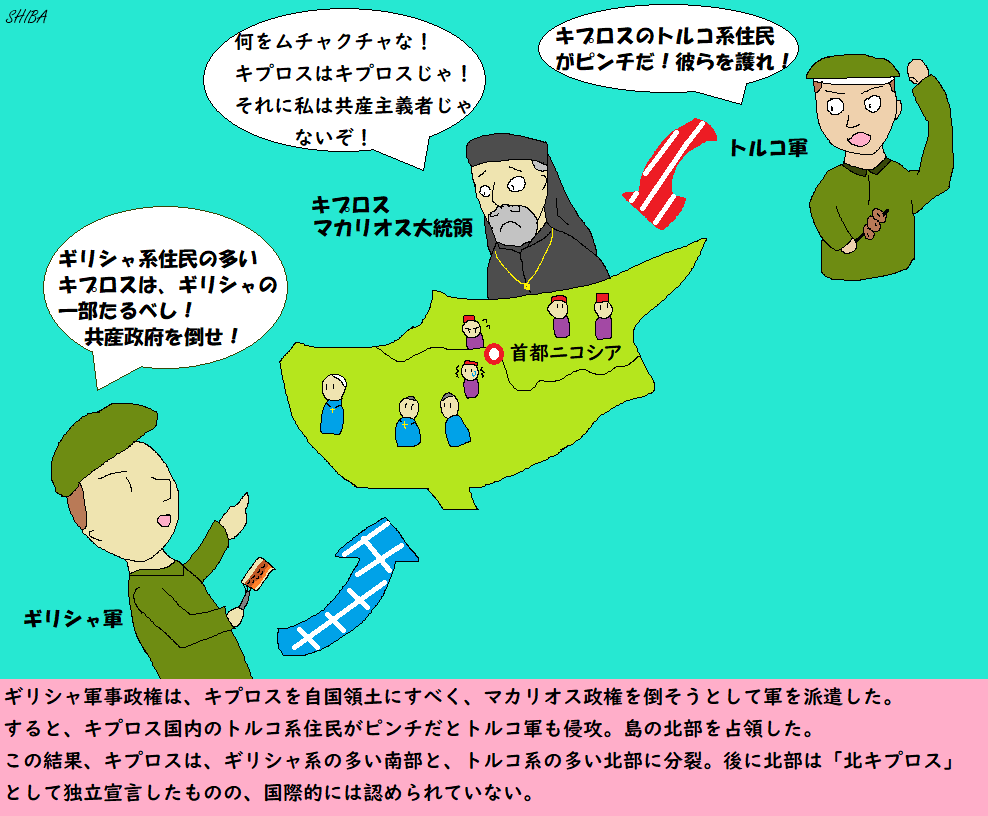

ギリシャ・キプロス・トルコ

バルカン半島の南端に位置するギリシャは、「東側」と接する「西側」の国だったため、「東側」との関係を常に考えざるを得ない立場にありました。1964年発足したパパンドレウ政権は、共産主義者への取り締まりを緩めるなど「東側」に配慮した内政や外交を行います。しかしこれをギリシャの「共産化」につながると危機感を感じた軍部が1967年クーデターを起こし、ここからギリシャは軍事政権の下に置かれます。軍部は国王コンスタンティノス2世とも対立し、彼を亡命に追い込みました。

ギリシャの軍事政権は、徹底的な「反共産主義」を打ち出してアメリカの支持を得ますが、国民からは不人気でした。そこで同じギリシャ系住民の多い島国キプロスを併合して支持を得ようとしました。

当時キプロスでは、マカリオス大統領がやはり東西のバランスを考慮した政治を行っていました。1974年ギリシャ軍はマカリオスに「共産主義者」のレッテル貼り、軍をキプロスに派遣して彼を暗殺しようと試みます。しかし暗殺は失敗したばかりか、ギリシャの隣国トルコを怒らせる結果となります。

キプロスにはギリシャ系住民の他、少数派としてトルコ系住民も住んでいましたが、ギリシャ軍の侵攻は、こうしたトルコ系住民にとって脅威でした。トルコのエジェヴィット首相は同年軍を送り込み、キプロス北部を占領。これ以降、キプロスは現在に至るまで事実上南北に分裂した状態が続いています。

マカリオスの暗殺失敗に加え、トルコ軍の進出という失政続きに、ギリシャ軍事政権はもう完全に行き詰まりを見せました。結局この1974年軍部は政権をカラマンリス首相に明け渡し、ギリシャ軍事政権は崩壊。カラマンリスはギリシャの民主化、経済の再建を進め、1981年にはEC加盟を実現しました。しかしギリシャの王政廃止、キプロスの分断、悪化したトルコとの関係を元に戻すことには至りませんでした。

ソ連・東欧

この時代、ソ連のトップに君臨していたのはブレジネフでした。改革を進めていた前トップのフルシチョフと比べ、彼はソ連の現体制を維持することを重んじたため、長期的には社会の停滞を招きました。

チェコスロバキア

そんなソ連をよそに、東側諸国の一つ、チェコスロバキアでは1968年、思い切った政治改革が行われます。同国の書記長ドゥプチェクらによって始められたそれは、「人の顔をした社会主義」と呼ばれます。つまり社会主義を維持しつつも、新聞やテレビの検閲は廃止され、一部市場経済が導入されるなど、自由化が進められました。それまで政府に押さえつけられた国民が解放される様は、プラハの春と呼ばれました。

しかし、チェコスロバキアのあまりに急激な自由化に、ソ連は警戒心を強め、遂には軍を出動させてプラハの春を強引に中止させました。ドゥプチェクは解任され、ソ連に忠実なフサークがチェコスロバキアのトップに就任。結局国内の体制は元に戻ってしまいました。しかし国民は単にそれを受け入れたわけではなく、1977年には劇作家ハヴェルら社会活動家らによって、民主化を訴える「憲章77」が出されました。

ブルガリア、ルーマニア

チェコスロバキアと同じ時期、バルカン半島のブルガリアでも市場経済導入が始められていましたが、当時のジフコフ政権はチェコでの事件を機にこれを自らストップ。ソ連の政策に忠実な姿勢を貫きました。ブルガリアでは主として農業が経済の軸に据えられ、一定の成長を見せました。

その隣国ルーマニアでは1965年にトップとなったチャウシェスクが長期政権を敷きました。ジフコフとは対照的にチャウシェスクは、プラハの春を弾圧したソ連を批判するなど、独自の姿勢を示します。そのため当初は国内外から高い評価を得ていた彼ですが、1970年代から次第に国民監視を始め、独裁色を強めていきました。特に国内の女性に対し子供を5人以上産め、と命じた悪名高い政策は有名で、貧困で栄養不足や病気に苦しむ子供が増加するだけでなく、多くの女性が難産によって命を落とすという悲劇も起こりました。

ハンガリー、ポーランド

チェコスロバキアより以前に民主化を試み、同じく挫折させられた経験を持つハンガリーでは、カーダール政権の元、ソ連を刺激しない程度のゆっくりとしたスピードで自由化を進めていきます。1970年代には西ヨーロッパとの関係も改善され、観光客も増加。1982年には労働請負制と呼ばれる、市場経済も導入されました。経済の自由度が高まったことで、人々は政治的な自由をも要求するようになります。

この声がより大きな形となって表れたのがポーランドでした。ポーランドでも1970年代から経済の自由化を少しずつ進めており、関係を改善した西側からの投資もあって、経済成長を続けていました。しかし同時にインフレにも悩まされ、ストライキが頻発。特に1980年港町グダニスクで起きた労働者のストライキは、全国的な労働運動と発展し、ポーランド全土レベルの労働組合「連帯」が生まれるに至ります。その議長ワレサ(ヴァレンサ)は、連帯に政治団体の性格を持たせ、政府に対し民主化を要求していきました。当時のポーランド政府のトップヤルゼルスキは、ソ連の圧力もあって1981年、ワレサ達を逮捕します。民主化の芽はまたも摘まれることになったわけですが、自由を求める人々の声は止むことはありませんでした。

ソビエト連邦

これに先立つ1979年、ソ連は共産党の同胞を救うべくアフガニスタンに軍事侵攻(後述)。緊張緩和に向かっていたアメリカら西側諸国との関係が再び悪化します。またソ連国内のロシア人以外の人々(ウクライナ、コーカサス、バルト三国、中央アジアなどの人々)に対しては、「国民の統合」という名のもとに、同化(ロシア人化)政策を敷きます。これがかえって各地の民族主義に火をつけることになり、ソ連は内部から崩壊していくことになります。

国内外に問題を残したまま、ブレジネフは1982年に死去。しかし20年弱停滞を続けていた政府内には、頭の固い高齢のジーサンばかり。後を継いだアンドロポフとチェルネンコはそれぞれ2年と持たずに相次いで死去してしまいました。これには、さしものソ連共産党も改革の必要性を認めざるを得なくなります。この空気の中、満を持して登場することになのが、ゴルバチョフでした。

アルバニア・ユーゴスラビア

東ヨーロッパの社会主義国の中でも、ソ連の陣営から外れていたのが、アルバニアとユーゴスラビアでした。

1965年にコメコンから追われたアルバニアのホッジャ政権は、もう一つの共産主義大国である中国と関係を構築していました。しかしその中国が1970年代にアメリカと国交を樹立すると、ホッジャはこれを批判し、中国とも縁を切ってしまいました。こうして西側とも東側とも関係を断絶したアルバニアは鎖国状態となりますが、バルカン半島の一角にある資源も乏しい小国が鎖国でやっていけるのか。国内の経済が苦しくなる中、ホッジャの長期政権にも終わりが見えていきます。

アルバニアよりも早く独自の社会主義体制を築いていたユーゴスラビア。政治的な自由度は他の東側諸国と比べれば良好でした。とはいえ、建国当初から多くの民族(セルビア人、クロアチア人、スロベニア人など)を内部に抱えていたこの国では、民族主義的、地域主義的な声が日増しに強まっていきました。

ユーゴスラビアの社会主義化以後ずっとこの国の指導者にあったティトー大統領は、過激な民族主義者を排除しつつ、1974年には国内の自治州、自治共和国の権限を拡大した憲法を制定するなど、アメとムチを巧みに使い分けて国内の分裂を克服しようとしました。しかし1980年このカリスマ指導者が死去したことで、各地の民族主義を抑えられる人間はいなくなってしまい、ユーゴスラビアには間もなく動乱の渦に見舞われることになります。

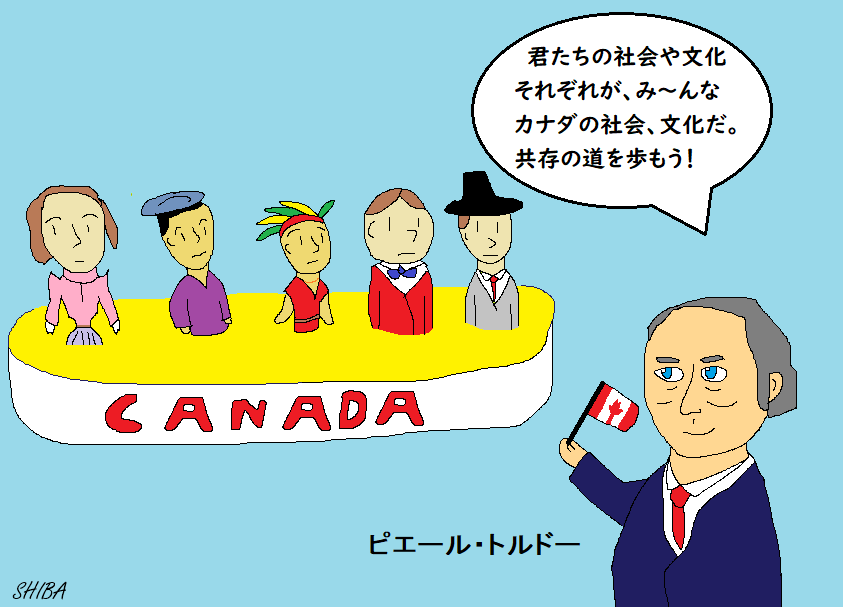

カナダ・メキシコ・カリブ海

1968年、ラテンアメリカ初のオリンピックが、成長著しいメキシコで開催されました。しかし何度か書いている通り、この年は世界各地でベトナム反戦デモや学生運動が激化した年でした。メキシコシティでも、経済成長に伴う貧富の格差拡大に抗議する人々が大規模デモを起こし、多くの死傷者を出す事態に発展しました(トラテロルコ事件)。

1973年石油危機の後、原油の価格が上昇したのを受け、メキシコ経済は石油への依存を高めていきました。しかしこの事が原油価格の下がった1982年、メキシコのみならず周辺国を巻き込む金融危機を招いてしまいます。

カナダでは1960年代後半、長年イギリス系住民の統治に対する、フランス系住民の抗議活動が盛んになります。その中心地であるケベック州では、フランス系住民や企業を支援する「静かな革命」が進みますが、一部勢力は過激化し、政府高官を誘拐するなど深刻な事態に。時の首相ピエール・トルドーは1971年多文化主義を掲げます。これによりカナダは、イギリス系、フランス系住民、更に先住民やアジア系住民を含めて、互いの尊重や共存を目指す社会を築いていくことになります。多文化主義は1982年の新憲法にも明記され、現在に至っています。

カリブ海では、バルバドス、バハマ、セントルシアなど、主にイギリス領の小さな島々が、1960~80年代にかけて独立していきます。これらの国の一部はキューバの影響を受け、社会主義化していきました。ジャマイカのマンリー政権やグレナダのビショップ政権などがそれで、アメリカよりもキューバとの関係を強化しようとしました。しかしグレナダの場合、ビショップが1983年暗殺されると、混乱に乗じてアメリカ軍が侵攻。社会主義政策を転換させました。

中央アメリカ

アメリカ大陸で最も安定を欠いていたのが中米諸国でした。

1969年、当時軍事政権下にあったホンジュラスでは、社会主義化を未然に防ぐべく、農地改革が行われますが、その際、隣国エルサルバドルの不法移民を強引に追い出した為、関係が悪化。ちょうど両国でサッカーの試合が行われていたことから、サッカー戦争と呼ばれる戦争が起こってしまいます。ホンジュラスはこの後、中米共同市場から脱退し、経済的に孤立を深めて行きました。

そのエルサルバドルもまた軍事政権下にあり、人権侵害が問題になっていました。この政権を批判し続けたのが、カトリック神父のロメロです。彼は、ラテンアメリカにおける貧困や人権問題の解決を訴える「解放の神学」の担い手でした。しかし政府ににらまれたロメロ神父は1980年暗殺。神父の支持者は政府に対し武力を持って抗議し、エルサルバドル内戦へと発展していきます。

ニカラグアでは、ソモサ独裁政権に対する反乱軍(サンディスタ)の抵抗が続いていました。1978年、同じく独裁政権を批判していたジャーナリストのチャモロが暗殺されると、サンディニスタのゲリラ戦は激しさを増し、1979年ついにソモサ政権を崩壊させました(ニカラグア革命)。反乱軍は革命政府を立ち上げますが、ソモサ政権がアメリカと親しかった反動で、キューバ寄りの社会主義をニカラグアも導入します。当然アメリカ政府はこの動きを許さず、反革命勢力コントラを支援。ニカラグアの内戦はまだ続くことになります。

パナマではノリエガ将軍による軍事政権が1983年発足。反対派の弾圧、麻薬の密売に手を出すなど、典型的な独裁者となっていきます。

南アメリカ

南アメリカでは複数の国で似たような出来事を経験しました。軍事政権が発足したことと、社会主義を主張する人々のゲリラ活動が活発したことです。

1930~50年代のポピュリズム政治による支出の増大や戦後不況の影響などで、南アメリカの多くの国では財政が悪化していました。政府は財政支出を抑えるために、福祉などを縮小していきます。この結果、生活に困窮する人々が増加し、政府を批判するように。その中には、社会主義に希望を見出そうとする人もいました。左派ゲリラの出現です。ラテンアメリカの社会主義国キューバもこうした左派ゲリラを支援したため、政府とゲリラとの戦いが激化していきました。

1967年には、キューバ革命で重要な役割を果たした革命家、チェ・ゲバラが左派ゲリラを率いて、ボリビアのバリエントス独裁政権と戦っていましたが、最終的に敗れ、殺害されてしまいました。

各国の政府はゲリラ活動を弾圧しつつも、反政府運動を抑えることは難しく、実際に社会主義に移行しようという動きも出てきます。しかし保守的な軍部はこれを許さず、軍事クーデターで政権を握るようになります。しかし1980年代に入ると、メキシコの財政破綻が元で生じた経済危機が南米にもおよび、これに対処できなかった軍事政権は続々と撤退していくことになります。

ブラジルでは、1964年から85年まで軍事政権が続きますが、日本やヨーロッパの企業を呼び込んだり、コーヒーに加えてオレンジや大豆といった作物にも力を入れる(産業の多角化)ことで、財政再建を進めていきました。一方で、社会主義や共産主義に対しては厳しい態度をとり、言論の自由は制限されました。

ウルグアイでは、一度は廃止された大統領の職が1967年に復活したものの、難局を打開できず。一時は政府とゲリラとの戦いから内戦状態となり、1976年軍事クーデターを招きました。ウルグアイの軍事政権は1984年まで続きます。

チリの場合、1970年の選挙で社会主義を掲げるアジェンデ政権が発足。これは革命ではなく選挙で社会主義国となった初の例となりました。アジェンデ政権は、大地主から貧しい人への農地の再分配(農地改革)、福祉政策などを実施していきます。

しかしポピュリスト政治と同様、こうした政策は財政赤字を膨らませるばかりでした。政権に不満を持った軍部は、アメリカCIAの支援を受け、1973年にアジェンデ政権を打倒。翌年発足したピノチェト政権は、政党活動や労働組合を禁止し、農地改革も停止。新自由主義政策で経済を回復させますが、多くの失業者と貧富の格差拡大を招きました。

アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、エクアドルなどでも同様に軍事政権や独裁政権のもと言論統制が敷かれ、左派ゲリラは徹底弾圧の対象となりました。

チリとは逆に、軍事政権が改革を行った国もありました。ペルーの場合がそれで、1968年に発足したベラスコ軍事政権は、農地改革や、外国企業の国有化を実施して、貧富の格差改善を進めました。軍事政権を免れたコロンビア、ベネズエラでも同様の動きがありました。背景には、こうした改革を率先して行うことで、社会主義革命の芽をあらかじめ摘んでおこう、という思惑があったと言われています。実際、この3か国でも左派ゲリラの活動は激しく、国民もゲリラを支持していたため、政府はかなり苦労していました。

なお、この1960~70年代には、イギリス領のガイアナ、オランダ領のスリナムが独立を達成しています。これで南アメリカ大陸の独立国は2023年現在と同様、12カ国となりました。

オセアニア

アメリカやイギリスと同じく「西側陣営」に属していたオーストラリア、ニュージーランドは、アメリカとの関係強化のため、また距離的にも近かったことからベトナム戦争に参加しました。一方、イギリスがECに参加してヨーロッパ大陸との結びつきを強めたことで、オセアニアとイギリスとの経済的関係は以前より薄くなっていきます。新たな経済パートナーとして、オーストラリアが選んだ国の一つが、同じ太平洋に浮かぶ経済大国日本でした。以後、日本に原料を輸出し、その工業製品をオーストラリアが買うという、ウィンウィンの体制が出来上がります。

アジアの国と付き合いを深める中、白人優遇政策(白豪主義)も見直されます。1972年始まったウィットラム政権は、オーストラリアへの移民に対し、人種ではなく能力でその是非を判断する方針に転換。この結果、中国などアジア系移民が急増し、折からのボートピープル(後述)の増加も相まって、オーストラリアは白豪主義から多民族・多文化主義へと180度方向転換しました。この多文化主義には先住民アボリジニの文化も含まれ、その価値が見直されるようになります。ウィットラムはまた、アメリカべったりの外交も見直し、東側陣営との関係改善にも力を注ぎました。

オーストラリアのこの動きはニュージーランドにも影響を与えます。この国もまた1970年代から中国系移民や、インドシナ半島の難民によりアジア系住民が増加していました。白人優位の社会はニュージーランドでも転換され、それと共に先住民マオリ人の奪われていた土地や権利を取り戻す動きが活発化しました。

両国はアジアのみならず、オセアニアの島国とも連携を深めていきました。この1960~70年代は、主としてメラネシア、ポリネシアの国々が独立を果たしていく時期でした。1968年のナウル、70年のフィジーやトンガ、75年のパプアニューギニア、79年のキリバスなどなど。こうした島国にオーストラリアとニュージーランドが参加する「太平洋諸島フォーラム」が1971年開催され、地域内の政治、経済面での話し合いが行われています。小国が連携して、大国とも対等に渡り合えるような動きを形にしたものでした。

ただ一方で、オーストラリアもニュージーランドも、イギリスと同じような高福祉政策による財政赤字が次第に問題になっていきます。1980年代に入ると、両国とも赤字解消のため政府の支出を切りつめ、新自由主義を導入するようになります。

韓国・北朝鮮

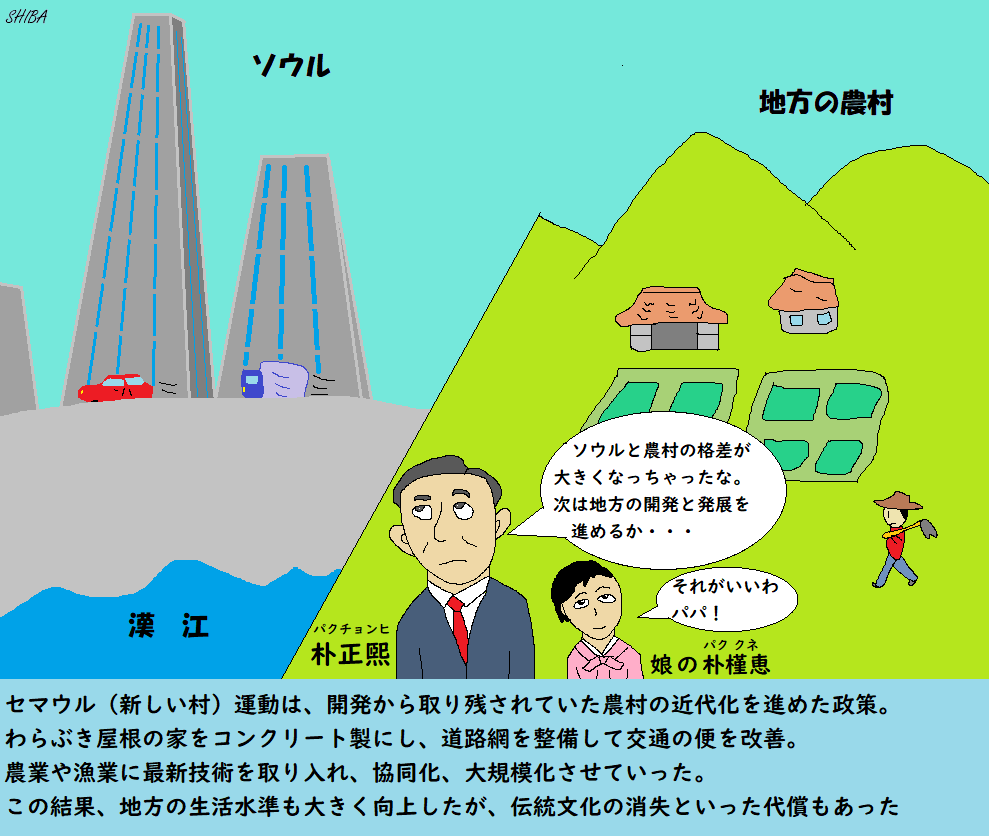

朴正煕政権下の韓国では、1965年の日韓基本条約の後、日本やアメリカの支援もあり、工業化を進めていきました。この結果、ソウルを中心に生活水準は大きく向上し、シンガポールや台湾と共に、アジアNIESのひとつに数えられるまでになります。一連の高度経済成長は、「漢江の奇跡」と呼ばれました。一方で都市と農村の格差は拡大したため、1970年代にはこれら地方の開発にも力を入れました。こちらはセマウル運動と呼ばれます。

ただし、朴正煕は「開発独裁」の典型でした。1971年には非常事態宣言を出して国民の言論を統制し、1973年には政敵の金大中を拉致監禁しています。アメリカとの強い同盟意識からベトナム戦争にも参加し、多くのベトナム人の命を奪ってしまいます。このような独裁が15年以上続いた結果国民の不満は高まり、1979年彼は暗殺されました。

しかし後を継いだ全斗煥大統領も独裁を続けたため、1980年には大規模な民主化運動(光州事件)が起こっています。政府はこれを弾圧し、多くの死傷者を出しました。

この時期の北朝鮮では、金日成の長期政権が続いていました。北朝鮮を飛躍させる千里馬運動を進めた金政権ですが、その効果はイマイチ。そのため1970年代からは、思想、文化、技術面での革新を目指す、主体政治と呼ばれる政策を開始し、よりハイレベルな建設や文化活動に力を入れました。これを推進したのが、金日成の息子、正日だったと言われています。しかしそれには有能な技術者や科学者が必要だったため、この頃、日本や韓国から多くの人材を拉致する事件が多発しました。それでも北朝鮮の発展は鈍く、漢江の奇跡を経験した韓国に追い抜かれてしまいます。

中国・台湾

大躍進政策に失敗し、国家主席が毛沢東から劉少奇に代わった中華人民共和国。劉少奇は共産主義を緩め、部分的に資本主義を導入して中国経済を立て直そうとしました。

権力の座に戻りたい毛沢東は、彼らの政策を革命の後退だと批判し、一般大衆、特に若者に社会や文化の変革をして行こうと呼びかけます。紅衛兵と呼ばれた若者たちは、大規模な政権批判を繰り返し、1966年、劉少奇や彼を補佐した鄧小平を失脚させました。文化大革命です。

こうして毛沢東は政権の座に復帰しますが、1971年には彼の後継者と目された林彪がクーデター未遂を起こすなど、その地位は決して盤石とは言えませんでした。また、毛沢東の声に応えた革命の担い手、紅衛兵はやがて暴走し、伝統的なものを次々攻撃していきます。この結果、歴史的な建造物や芸術品が破壊され、自分の親や祖父母をも攻撃対象となりました。文化大革命により、百万単位の人命が失われたといいます。

この頃中国は、政策や国境をめぐってソ連と関係が悪化していました。中国はソ連陣営から離れ、アメリカをはじめとする西側諸国に接近していきます。1972年にはアメリカのニクソン大統領、日本の田中角栄首相が北京を訪問。この後、両国と中国との国交回復が実現しました。

この割を食ったのが、台湾の中華民国政府。台湾政権はそれまで中国の「正統な」政府として扱われ、国連安保理の常任理事国にもなっていましたが、日米が中華人民共和国と国交を結んだことで、中華民国政府とは国交を断絶し、常任理事国の座も取って代わられてしまいます。とは言え、民間人の出入りは従来通り続けられ、アメリカによる台湾防衛も続けられました。

この時期の台湾は、日本や韓国と同様に高度経済成長期を迎え、鉄道や原発、大工場や空港といった建物、インフラの建設が進んでいました(十大建設)。順調な経済成長の中、戦後長らく台湾政治を担っていた蒋介石が1975に死去。後継者の蒋経国は、本省人(戦前から台湾に住んでいた人々)を少しずつ政権に参加させるようになります。しかし、1949年に出された戒厳令と、それを理由とした一般人の政治活動制限は続いており、民主化には程遠い状況でした。1979年には戒厳令解除を求める大規模なデモも起こりました(高雄事件)。

話を中国本土に戻すと、1976年大きな出来事が立て続けに起こりました。この年、中国に長年大きな影響を与えていた周恩来、朱徳、そして毛沢東までもが生涯を閉じます。7月には河北省で唐山地震も起こり、多くの被害が出ました。

毛沢東の没後、政権トップとなった華国鋒は、毛沢東の側近(通称四人組)を逮捕し、失脚していた鄧小平を復帰させました。1977年には文化大革命の終結を宣言。中国における一つの時代が終わったと感じさせる出来事でした。1980年代は、鄧小平が中国における事実上の最高指導者となっていきます。

南アジア

インド・パキスタン・バングラデシュ

インドでは1966年、初代首相ネルーの娘であるインディラ・ガンディーが首相になります。彼女は、工業化を進めていた父が軽視しがちだった、農業に目を向けます。高品質の米や麦を導入し、化学肥料や二毛作を推進した「緑の革命」が成功を収め、農業生産が大きく向上します。

同じ頃パキスタンでは、アユーブ・ハーンの軍事独裁政権に対する不満が大きくなっていました。特にインドをはさんだ飛び地になっている東パキスタンは、首都のある西パキスタンから取り残されているのでは?という意識が強まっていきます。

1969年アユーブ・ハーンが辞任し、1970年パキスタン初の本格的な選挙が行われますが、東パキスタンで勝利したのが、反政府運動を指揮した政党アワミ連盟だったことから、西パキスタン政府から弾圧を受けます。これに対しアワミ連盟は、東パキスタンの西からの分離独立を宣言。インドがこれを支援し、第三次印パ戦争が起こりました。戦争はインド側の勝利に終わり、東パキスタンは独立、バングラデシュとなります。

この後パキスタン大統領となったズルフィカール・ブットは、印パ戦争の火種の一つであるカシミール問題についてインディラ首相と協定を結ぶなど、両国の関係改善に努めます。しかし1973年に石油危機が起こると、印パとも経済が混乱。インドでは1975年インディラ首相は非常事態宣言を発し、言論統制や極端な人口抑制政策などを行ったため、1977年首相の座を追われました。パキスタンのブットも同年起きた軍事クーデターで失脚し、2年後処刑されてしまいました。また、バングラデシュでも大統領の暗殺が度々起きるなど、国家建設は困難を極めました。

インディラ・ガンディーは1980年首相に返り咲きますが、その基盤(インド会議派)は弱体化していました。緑の革命で経済力をつけたインドの各地方が自らの権限拡大を求める声を上げるようになります。インディラ首相は、特に激しい自治要求の運動を行っていたシク教徒の人々を武力弾圧。その報復として、1984年シク教徒に暗殺されてしまいました。

パキスタンではブットの失脚後またも軍事政権が発足します。1979年イランで革命が起き、アフガニスタンにソ連軍が侵攻すると、アメリカや中東の国々は、これらの国と隣り合うパキスタンを支援。こうして皮肉にもパキスタン経済は成長を遂げていきます。一方で、1980年にイスラムの法を用いる裁判所が開設されるなど、国内のイスラム化が進むことになります。

スリランカ・モルディブ

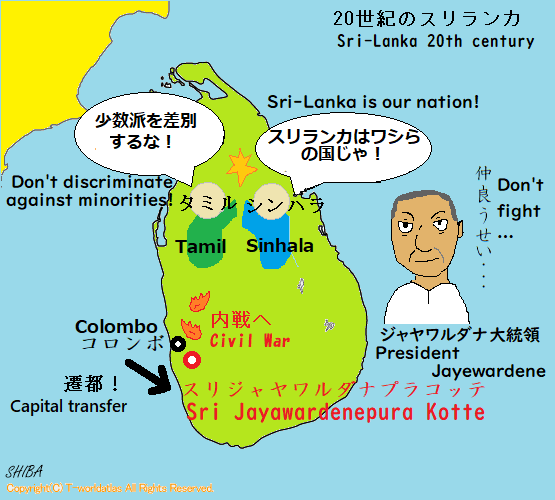

スリランカ(セイロン)の国内には、多数派のシンハラ人(主として仏教徒)と少数派のタミル人(主としてヒンドゥー教徒)の対立が深刻化していました。政府内には、両者の共存を目指すUNP党と、シンハラ人第一主義のSLFP党が主導権争いを繰り広げます。

1972年SLFPのバンダラナイケ政権下、国名が「セイロン」から「スリランカ」に改められ、新憲法も定められました。しかしこの憲法には「公用語はシンハラ語のみ」「仏教は特別な存在」と謳われるなど、タミル人をないがしろにするようなものでした。

追い詰められたタミル人は、LTTEというゲリラを組織し、各地で暴動を引き起こすようになります。1977年UNP党のジャワルダナが首相に就くと、翌年また憲法を改正し、タミル語を公用語に加えるなどの修正を加えました。

この1970年代、スリランカは経済成長を遂げるものの、同時に貧富の格差が拡大。特に貧しいシンハラ人の、裕福なタミル人に対する不満が高まります。1983年ついにその不満が爆発。スリランカは内戦へと突入することとなります。スリランカの首都がコロンボから、現在のスリジャヤワルダナプラコッテに遷ったのは、この内戦がきっかけでした。

スリランカより更に南に浮かぶ島国モルディブは、1965年の独立と同時に王政から大統領に移行。初代ナーシル大統領の元、近代化やリゾート開発が進みました。

ネパール・ブータン

ネパールではこの時代、国王による独裁が続いていました。ネパールのマヘンドラ国王と1972年彼を継いだビレンドラ国王は、民主主義を望む勢力に対抗すべく、中国共産党との関係を深めましたが、この結果、ネパール国内に共産主義者が増加しました。彼らはマオイスト(毛沢東主義者)とよばれ、皮肉にも王による独裁を批判する集団となっていきました。

ブータンではジグミ・ドルジ・ワンチュク国王のもと近代化が進み、1971年には国連加盟を果たすまでになります。1972年即位したジグミ・シンゲ・ワンチュク国王もこれを引き継ぎますが、彼は経済的な近代化とは異なるユニークな政策を打ち出しました。それが現在も続けられている、国民の幸福度(GNH)を測り、その増大を目指すというものでした。

西アジア・エジプト

イスラエル・アラブ諸国

中東では、ユダヤ人国家イスラエルと、エジプト、シリア、ヨルダン、イラク、サウジアラビアといったアラブ諸国との対立が続いていました。

アラブ民族主義を掲げるエジプトのナセル大統領や、シリアのバース党は、イスラエルの成立によって難民化したアラブ人(パレスティナ人)や、彼らの自治を目指す組織PLO(パレスティナ解放機構 1964年結成)を支援しました。この事がシリア、エジプトとイスラエルの緊張を高めます。

1967年エジプトはイスラエル国境に近いシナイ半島に軍を置くと、イスラエル側は反発。第三次中東戦争が起こります。しかしエジプトとシリアはイスラエルに大敗し、エジプト領のシナイ半島、シリア領のゴラン高原、更にパレスティナ人居住区とされたガザ、ヨルダン川西岸地区を占領されてしまいました。メンツをつぶされたナセルは、力を盛り返せぬまま、1970年に死去します。

第三次中東戦争により、パレスティナ難民も再び大量に生まれてしまいます。この頃、PLOは本拠地をレバノンとヨルダンに置き、パレスティナ人の居住区奪還を目指します。1969年PLOのトップとなったアラファトは、イスラエル相手にゲリラ戦を展開していきました。しかしヨルダンのフサイン国王は、PLOの過激化を恐れ、1970年に彼らをヨルダンから追放しました(ヨルダン内戦)。PLOは1972年、西ドイツでミュンヘン・オリンピックが行っていた最中にイスラエルの選手を殺害する事件を起こし、世界を震撼させました。

PLOがレバノンを本拠地としたことで、イスラエル軍はそれを口実にレバノンを攻撃し始めました。このレバノン、国内にキリスト教徒とイスラム教徒が多数暮らしているのですが、前者がイスラエルの攻撃を恐れてPLO支持を嫌がったのに対し、後者はアラブの同胞としてPLOを支持したため、国内は分裂状態に。1975年両者の間で内戦が起きてしまいます。このレバノン内戦には、イスラエル、PLO、更に隣国シリアの思惑が複雑に絡み合い、長期化していきました。

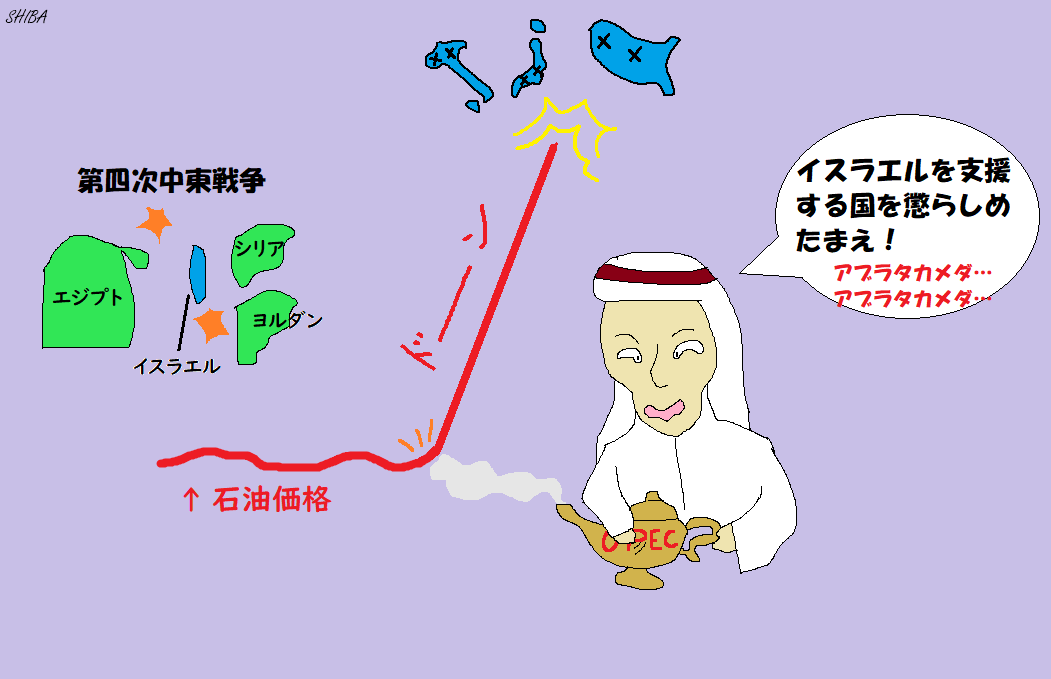

レバノン内戦勃発に先立つ1973年、エジプトとシリアは、占領された領土の奪還を目指し、再びイスラエルと戦争を開始しました。第四次中東戦争です。この戦争では、石油輸出国機構(OPEC)とアラブ石油輸出国機構(OAPEC)が、アラブ諸国を支持。イスラエル側に立つ欧米諸国や日本に対し、石油価格を大きく引き上げるという、 “経済戦略”を採りました。この結果起きたのが石油危機(オイルショック)で、石油の輸入国である日本の他、世界中で大きな混乱が生じました。

石油危機の後、欧米や日本は、石油という“武器”を持つ中東の国々への態度を少しずつ改めるようになります。一方のアラブの盟主エジプトも、大統領がナセルからサダトに代わった事で、アラブ民族主義から方向転換。欧米への歩み寄りを見せます。サダト大統領は1977年エルサレムを訪問し、翌78年にイスラエルのベギン首相と和平交渉を実現しました(キャンプ・デービッド合意)。この結果シナイ半島はエジプトに返されましたが、エジプトのこの行為は、アラブ諸国から見て「裏切り行為」と映り、エジプトの、アラブの盟主としての地位は低下。1981年にはサダト自身暗殺されてしまいます。

ところで、アラブ民族主義のバース党はというと、1960年代以降、シリアに続いてイラクでも政権を担うようになりました。1971年シリアの大統領となったのが、バース党出身のハーフィズ・アサドで、先の第四次中東戦争やレバノン内戦にも積極的に関わっていきます。他方、イラクで1979年に大統領となったのがサダム・フセイン。彼もまたイラク・バース党出身でした。

ここでアラビア半島の情勢を見てみると、長年ペルシャ湾岸に駐留していたイギリス軍が、財政難のため1960年代後半から撤退し始めます。この結果、イギリスの保護下に残っていた小首長国が次々と独立します。

クウェートは既に1961年独立していましたが、続いて1971年にはアブダビ、ドバイ、カタール、バーレーンなどの首長国、王国も独立。このうち、カタールとバーレーンは単独の国となりますが、残る7つの首長国はアブダビを中心に合体。アラブ首長国連邦となります。同じ年にはオマーンも独立国となりました。これらの国はいずれも産油国で、小国ながらも安定した経済運営を続けていきます。

オマーンの西隣にあったイギリス領イエメン(通称、南イエメン)も1967年に独立。しかしこの国は間もなく社会主義を受け入れ、元々の独立国だったイエメン(北イエメン)と対立関係に陥りました。イエメンもまた、ドイツや朝鮮半島と同じく国家分断の時代を生きることになります。

聖地メッカを持つサウジアラビアは、エジプトとは別に「アラブの盟主」を自負し、また産油国のため、OPECやOAPECでも強い発言権を持つようになります。1973年の石油危機でも重要な役割を果たしました。しかしその石油における最大のお得意様がアメリカであることもまた事実でした。1979年アメリカとの関係を密にすることに怒ったイスラム過激派がメッカを襲撃し、一時これを占領。イスラム教と欧米外交とのはざまで、サウジアラビアは揺れることになります。

イラン・アフガニスタン

イランとアフガニスタンでは、いずれも国王の元、順調な経済成長を遂げていました。しかし一方で、その発展からこぼれ落ちる人々も増加し、貧富の格差拡大が問題になっていきます。

1973年アフガニスタンの国王ザーヒル・シャーが海外に出かけている最中、イトコにあたるダーヴドが無血クーデターを成功させ、王政を廃止してしまいます。王政廃止という大きな出来事を前に、長年積もっていた不満があちこちで爆発。これと連動した激しい権力争いの中、1978年ダーヴドは命を落とし、今度は共産主義の人民民主党政権が発足しました。

その隣国イランもまた、1979年に王政が廃止されます。1973年の石油危機は産油国イランにとっては“プラス”の出来事で、価格上昇したオイルマネーはイランの発展を促しました。とはいえ、そのかなりの割合がアメリカの石油会社の懐にも入っており、しかも国王モハンマド・レザーとアメリカ政府はベッタリの関係でした。発展から取り残されたイランの農民や都市の貧しい労働者は、社会への不満から、伝統的なイスラム教を心の支えにするようになります。中でも人々の支持を受けたのが、神学者ホメイニ(当時は海外に亡命中)でした。

1970年代後半、政府や王室を批判するデモが日増しに増加し、これを抑えきれなくなった国王は1979年ついに国外脱出し、アメリカへ亡命しました。入れ替わりに戻って来たホメイニは、イランの王政を廃止し、イスラム教を基軸とした国家に作り替えます。これがイラン革命です。そして元凶とされたアメリカの大使館を占領し、職員を1年近く拘束したことから、アメリカと新生イランとの関係は悪化。また、革命の混乱から再び石油価格も高騰しました(第二次石油危機)。

同じ頃、アフガニスタンの共産主義政権も大きな試練に立たされていました。共産主義は宗教に否定的な面があり、これにイスラムの伝統を重んじる勢力が反発。後者は「ムジャヒディン」と呼ばれます。1979年末、共産主義政権とムジャヒディンの内戦が激化すると、「共産主義者の同胞を救え!」とソ連が武力介入します。

ソ連のアフガン侵攻に対し、アメリカはムジャヒディン側を支援。サウジアラビアも、同年にメッカ襲撃事件を起こした厄介者のイスラム過激派をアフガニスタンに送り、共産主義勢力と戦わせました。この中には、後にテロ組織アルカイダを結成する、若き日のオサマ・ビンラディンも含まれていました。

翌1980年、イランの隣国イラクは、イラン革命がイラク内のシーア派住民を刺激することを恐れ、イランとの戦争に発展しました(イラン・イラク戦争)。アメリカ、ソ連をはじめとする国際社会もイラクを支援し、イランは孤立を深めていきます。

アフリカ

1960年の「アフリカの年」以降も続々と独立国が増えていったアフリカ。しかし、多くの国では、誰がどのように自国を引っ張っていくかで争いが生じました。その中で民族や、資源、果ては資本主義対社会主義の対立が加わり、状況は複雑化していきます。

独立と内戦

アンゴラ、ギニアビサウ、モザンビーク、サントメプリンシペ、カーボベルデの5か国は、ポルトガルで民主化革命が起こった翌年の1975年、悲願の独立を達成します。しかし、それまでこれらの植民地を統治していたポルトガル人が、ロクな引継ぎもせずにアフリカを去ってしまったことから、政治に空白が生じました。特に規模の大きいアンゴラとモザンビークでは、政治の主導権をめぐる内戦に突入。各々の勢力をアメリカとソ連が支援したことから、内戦は米ソの代理戦争と化し、長期化していきました。

ナイジェリアでは、石油の出る東部イボ人の居住地が1967年にビアフラ国として独立宣言します。これは、自分達の場所で採れる石油の利益が、他の民族(ヨルバ人、ハウサ人など)のために使われることに反発したものでした。ナイジェリア政府は当然これを認めず、ビアフラ戦争が起こります。この戦争により経済封鎖されたビアフラ国では、商品や食糧が入って来ず、百万単位の餓死者を出してしまいました。結局ビアフラ国は1970年降伏し、ナイジェリアに再び併合され戦争は終結。その3年後起きた石油危機では、石油価格の高騰から、ナイジェリアは戦後復興と経済成長を進めることができました。オイルマネーの功罪、ここに極まり…

モロッコでは、西サハラ問題が生じます。西サハラは以前よりスペインの支配下にあり、現地住民による抵抗運動もありましたが、モロッコは歴史的にも西サハラは自国領だとし、その「返還」を主張していました。1975年モロッコ国王のハサン2世は西サハラに軍を送ってここを占領してしまいました(緑の行進)。なお、同じく西サハラと国境を接するモーリタニアも、この地を自国領だと主張しましたが、後に断念しています。

西サハラの代表は、アフリカ諸国の連携を目指した組織OAU(アフリカ統一機構)に訴え、その結果サハラ・アラブ民主共和国という独立国として認識されるようになりました。1982年に西サハラがOAUに加盟すると、これに反発したモロッコは1984年OAUを脱退。西サハラは現在も実質モロッコの支配下にあります。

独裁者の明暗

現在のコンゴ民主共和国では、アメリカのバックを得た軍人モブツが独裁者となり、1971年に国名を「ザイール」としました。モブツ政権は1997年までの長期にわたりますが、次第に経済は低迷し、本来国民を守るはずの軍隊が国民から略奪を働くなど、社会は混乱していきます。

中央アフリカ共和国では、1965年にクーデターを成功させた軍人ボカサが皇帝を自称。多くの国民が貧困にあえぐ中、自分だけは贅沢な暮らしに興じ、1979年にその座を追われました。

ウガンダは当時、複数の王国が連合し、その上に連邦政府が据えられる体制となっていました。1966年、連邦政府のオボテ首相は、ウガンダの構成国の一つであるブガンダ王国(ややこしい!)の国王ムテサ2世と対立し、この国王を追い出してしまいます。その後オボテは自ら大統領に就任。ブガンダや他の王国も廃止して、社会主義国家を目指しました。

しかし、政策はうまくいかないまま、1971年部下でボクサー出身のイディ・アミンに政権を乗っ取られてしまいます。イディ・アミンは恐怖政治を敷き、反対派を容赦なく虐殺したため「人食い大統領」などと恐れられました。当然国内も大混乱に陥りました。オボテは隣国タンザニアの支援を得て1979年イディ・アミン政権を倒し、大統領に返り咲きました。

このようなトンデモ独裁者が現れた背景には、国内の対立や分断を「力で抑え込む」必要に迫られたからです。ただ、過剰な権力を自分の為だけに用いるか、ちゃんと国民のために用いるかで、その後の展開や評価は異なっていきました。

同じ独裁者でも、西アフリカコートジボワールのウフェ・ボワニ大統領は、カカオ、コーヒーの輸出で得た資金を教育などに投じ、1960~70年代にかけて西アフリカ屈指の経済成長を遂げます。この成長は、コートジボワールの語源である象牙海岸にちなんで「象牙の奇跡」と呼ばれました。

東アフリカのケニアでは、初代大統領ケニヤッタが西側諸国との関係強化をもって外国から投資を呼び込みました。この結果安定した経済成長を見せ、ケニアは「アフリカの優等生」と称されました。

コートジボワールもケニアも多民族国家である点では、ザイールや中央アフリカ共和国と変わらず、これらの民族対立を抑えるため、大統領に強い権限が与えられていたのも事実です。しかし、モブツ、ボカサ、イディ・アミンと、ウフェ・ボワニやケニヤッタでは、後年の評価において、大きな違いが見られたことは想像に難くないでしょう。

アフリカの社会主義

このようなカリスマ指導者の元、社会主義を試みた国もありました。

タンザニアでは、初代大統領ニエレレによる「ウジャマ―(=友愛)社会主義」という“実験”が行われました。これは、タンザニアに住む農民の伝統的な「助け合い制度」を用いた政策で、国によって新設・管理された「共同体」に農民を移住させ、互いに助け合いつつ、農業を進めていく、というものでした。しかしその効果は今一つで、1980年代には取りやめとなります。

セネガルでは、初代大統領サンゴールのもと、社会主義化が進みます。植民地時代からの最大の輸出品だったピーナッツについて、国営企業を立ち上げ、計画的な生産増と管理を行いました。また1982年には、セネガルに三方を囲まれている隣国ガンビアと連邦国家となりましたが、どうしても権力を巡る綱引きを避けられず、結局は失敗に帰します。

マダガスカルでは、1960年の独立以降も影響力を持っていたフランスに対し、1975年発足したラツィラカ政権はその脱却のため、社会主義を選択します。独立後もフランス企業が持っていた大農場や鉱山を国有化(マダガスカル政府が管理運営)し、やはり国営企業を立ち上げて、農産物の増産や管理を行いました。

エチオピアでは、皇帝ハイレ・セラシエがなおも玉座にありました。しかし1973年の大干ばつによる飢饉から、皇帝への批判が噴出。1974年にクーデターで皇帝は退位に追い込まれました。このクーデター(エチオピア革命)を率いた軍のもと、エチオピアは王国から社会主義共和国へと変わります。1977年そのトップとなったメンギスツは、農地や企業の国有化を進めた他、国内の統合を進めるため、少数民族(オモロ人、エリトリア人、ティグレ人など)をアムハラ人(エチオピアの主要民族)に同化させる政策を断行していきます。

リビアでは1969年、カダフィ大佐率いる軍の革命で、当時の王国を終わらせます。カダフィは石油を国有化し、伝統的な議会などをすべて解散、直接民主制をかかげた平等な社会を打ち出そうとします。しかし結局は独裁化し、腐敗と不平等をもたらす結果となります。

人種差別との戦い

アパルトヘイト政策を続けていた南アフリカ共和国の場合、1960年代後半になって周囲の国が独立し始めます。1966年独立のボツワナとレソト、68年独立のスワジランド(現エスワティニ)はいずれもアフリカ系住民が主導の国で、アパルトヘイトを非難しました。1975年には前述の通りアンゴラとモザンビークも独立国となり、南ア国内の黒人たちを勇気づけます。同年には南アのソウェト地方で住民の蜂起が起き、全土に反乱が拡大。白人政権はこの蜂起を鎮圧したものの、黒人への引き締めを幾分かはゆるめるようになりました。

南アフリカの隣国、南ローデシア(現ジンバブエ)でもこの頃、白人主導による黒人差別政策が行われていました。これに対抗する黒人組織ZAPUは、政権に対し武力闘争を展開。1979年にこれを崩壊させました。ZAPUのリーダーだったムガベは、白人から政権を奪還した英雄となり、1980年南ローデシアの廃止と、ジンバブエの独立を宣言しました。

東南アジア

東南アジアでは、1967年ASEANが結成され、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポールが原加盟国となります。ベトナム戦争中のベトナムとそれに巻き込まれていたラオス、カンボジア、国際的に孤立状態だったビルマの加盟はまだ先の事でした。

ベトナム戦争・インドシナ戦争

1965年よりアメリカが本格参戦したベトナム戦争ですが、味方であるはずの南ベトナム人を、ベトコン(北ベトナム軍)のスパイと見なして攻撃するなど、次第に戦争は方向性を見失っていきました。1968年1月の大規模な軍事衝突(テト攻勢)で双方に大きな犠牲が出ると、アメリカも方針転換をせざるを得なくなります。なお、北ベトナムを長年率いてきたホー・チ・ミンはこの翌年死去します。

この頃カンボジアでは、国王シハヌークがアメリカと南ベトナムから離れ、北ベトナムに接近しますが、アメリカからの支援が打ち切られたことから経済が悪化。1970年親米のロン・ノルが実権を握りました。これを機にアメリカはカンボジアにもかすっていたベトコンの補給ルートに攻撃を加えます。

同じ頃ラオスでは左右の対立が内戦を引き起こしていました。左派の主要勢力だった政治組織パテト・ラオは、北ベトナムに接近して次第に強大化したため、ラオスもまたアメリカの攻撃を受けました。こうしてベトナム戦争は周辺国にも飛び火したため、第二次インドシナ戦争とも呼ばれるようになりました。

とは言えアメリカも泥沼化した戦争を続ける事はもう限界でした。1973年アメリカ軍はベトナムから撤退を開始。強力な後ろ盾を失った南ベトナムはすぐに追い詰められ、1975年首都サイゴンが陥落。1976年に北が南を吸収する形で、ベトナムは統一されました。犠牲者は軍人、民間人を合わせ、300万人を超えたと言われます。

ラオスでもパテト・ラオが1975年に政権を奪取して内戦を終わらせました。ラオスは王国から社会主義の共和国へと変貌します。カンボジアでは、ロン・ノル政権に反発するシハヌークや左派政党クメールルージュなどが手を組み、1975年ロン・ノル政権を崩壊させます。翌1976年にはクメールルージュのトップ、ポル・ポトが首相に就任しました。

ところがポル・ポト政権は「究極の平等社会は、原始時代だ!」というムチャクチャな理論を掲げ、国民を都市から農村へ移住させ、集団農業を強制させました。更に原始社会主義の理論から、反対派はもちろん、知識人や技術者といったカンボジアの発展に貢献したいと思った人々も容赦なく虐殺。当然ながら社会は破綻し、カンボジアでも国民の1/3に当たる300万人が虐殺と飢餓で命を落としたとされています。なお、ラオスでは、カイソーン首相によって1978年から始められた三ヵ年計画により、内戦後の経済的な混乱を何とか克服しています。

1978年、反ポル・ポト派だったヘン・サムリンがベトナムと共にカンボジアに侵攻。第三次インドシナ戦争が始まります。ポル・ポトは中国と結びつきが強かったため、中国はベトナムを非難し、1979年中国とベトナムの間で中越戦争が起こります。ベトナムは中国軍を撃退しますが、国際的には孤立していきました。

インドシナにおける戦争や経済の破綻は、多くのベトナム人やカンボジア人の難民を生み出します。彼らはボートで周辺国に逃れたことから、ボートピープルと呼ばれています。

タイ

インドシナ半島で唯一共産主義を封じ込めたタイは、ベトナム戦争でも軍事基地をアメリカ軍に貸すなど、間接的ながらアメリカに協力します。当時政府を引っ張っていたのはタノーム首相でしたが、長年の開発独裁体制に対し抗議の声が高まっていきました。1973年タノームが失脚し、民主化が進むかと思われましたが、それまで押さえつけられていた政治団体が、雨後の筍のように乱立。隣国からのボートピープルもこの時期押し寄せ、政情も社会も混乱しました。結局これを収拾できるのは軍事政権だけでした。タイの軍事政権は1976年から1980代末まで続きますが、その間に経済の再建を進め、アメリカや日本の企業も招き寄せました。タイの経済はこうして次第に上向いていくことになります。

シンガポール

1965年に独立したばかりのミニ国家シンガポールは、生き残りを賭けて思い切った政策を推し進めて行きます。リー・クァンユー首相率いる人民行動党は、シンガポールが中継貿易の要所として発展した歴史から、早くより国際社会に目を向けていました。そして先進国へ輸出するに値するレベルの高い工業を目指して、最新技術を持つ工場を建て、港を整備し、国民には貯蓄を強制して資金を貯めました。この結果シンガポールは東南アジア随一の先進工業国として発展を見ます。一方、この強力な政策を進めるために民主化は後回しにされ、強い権限を持つリー・クァンユーは長期政権を続けました。

マレーシア

マレーシアでは、国内の住人同士の対立が深刻化していました。古くからこの地に住み、人口も圧倒的に多かったマレー人と、少数ながら経済を引っ張っていた中国系住民、インド系住民の対立です。1969年首相となったラザクは、マレー人のエリート育成や雇用拡大を目指す、マレー人優遇政策を始めました。ブミプトラ政策と呼ばれます。続いて1981年に首相となったマハティールは、アジアで工業化に成功した日本や韓国の企業理念を手本として近代化を進める、ルックイースト政策を開始。一連の政策でマレーシアでも自動車業や鉄鋼業が発展。それまで貧しかったマレー人の生活水準は底上げされ、民族間の経済格差は縮小していきました。

1984年には、マレーシアに加わらずイギリスの保護下にあったブルネイ王国が晴れて独立。ASEANにも加盟します。この国もシンガポールに劣らぬミニ国家ですが、豊富な石油が現在に至るまで国の経済を支えています。

インドネシア

東南アジアの大国インドネシアでは、1965年の九三〇事件で政権に就いたスハルトが大統領となります。彼はスカルノ前政権の政策をやめてアメリカに接近し、「西側」からの投資を呼び込みました。産油国であるインドネシアは、石油危機での価格高騰がプラスに働き、国民の生活は向上していきました。農業面では品種改良によってコメの増産、自給に成功しています(緑の革命)。

しかしスハルトもまた長期独裁政権となり、一族による腐敗などが深刻化していくことになります。1974年にはポルトガル領だった東ティモールがその支配から解放され、一度は独立宣言も出しますが、インドネシア政府は翌年これを強引に自国領土に加えてしまいました。

フィリピン

スハルトと同じ年にフィリピンの大統領となったのがフェルディナンド・マルコスです。彼もまた外国からの技術を受け入れ、緑の革命によるコメ増産や、工業化を成功させました。しかし1972年、マルコスは反政府運動を逆に利用して戒厳令を出し、自ら独裁化。次第に富と権力を集中させました。特に妻のイメルダ夫人は、趣味の靴コレクションが大きく報道され、話題に。当然マルコス政権を批判する人々は多く、そのひとり、ベニグニ(ニノイ)・アキノは十年以上にわたって政権の腐敗を批判し続けました。しかし戒厳令解除後の1983に帰国したところを暗殺されてしまいます。以後、反政府運動は、彼の妻コラソン・アキノが中心となっていきました。

日本

1964年の東京オリンピックに象徴されるように、高度経済成長を続けていた日本。この成長は石油危機が起こる1973年まで続き、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国になっています。佐藤栄作政権下の1968年には小笠原諸島が、1972年には沖縄がアメリカから返還されました。また、前述の通り1972年田中角栄首相が北京を訪問。1978年には中華人民共和国との国交樹立が実現しました。

1968年の学生運動は日本でも騒動を巻き起こし、1969年には東京大学を占拠する事件が発生しました。更に過激な思想を持った集団も出現。「赤軍」と呼ばれる集団により、1970年のよど号ハイジャック事件や、1972年のあさま山荘事件などが起きています。

文化面を見ると、1968年川端康成が日本人初のノーベル文学賞を受賞。野球界では王貞治、長嶋茂雄というスター選手の活躍したいわゆるON時代を迎え、歌謡界では美空ひばり、山口百恵ら今では伝説的な歌手が活躍。ウルトラマン、仮面ライダー、ゴレンジャー、ドラえもん、ルパン三世といった人気キャラが誕生したのもこの時代です。

1980年代になっても日本製品の輸出は伸びていましたが、この事は欧米諸国との貿易摩擦や、四大公害病に代表される環境破壊といった新たな問題を引き起こしました。こうした中の1984年、この世に生を受けたのが筆者でした(笑)。次回以降は、私自身が生きた時代を取り扱うことになります。請うご期待(?)

主な出来事

1966.1 文化大革命(中国)~1976

1966.2 エンクルマ失脚(ガーナ)

1966.5 ガイアナ独立

1967.3 ASEAN発足(東南アジア)

1967.6 第三次中東戦争(エジプト・西アジア)

1967.7 EC(ヨーロッパ共同体)成立(ヨーロッパ)

ビアフラ戦争勃発~70(ナイジェリア)

1967.10 ゲバラ死亡(ボリビア)

1968.1 テト攻勢(ベトナム・アメリカ)

1968.3~8 プラハの春(チェコスロバキア)

1968.4 キング牧師暗殺(アメリカ)

1968.5 パリ五月革命(フランス)

1968.10 トラテロルコ事件(メキシコ)

ペルー、ベラスコ軍事政権発足

1969.7 アポロ11号月面着陸(アメリカ)

1969.9 リビアで王政廃止。カダフィ政権発足

ホーチミン没(ベトナム)

1970.4 クライスキー政権発足~83(オーストリア)

1970.10 アジェンデ政権発足~73

1971.1 ニクソンショック(金・ドル交換停止)(アメリカ)

1971.9 林彪によるクーデター未遂(中国)

1971.9~12 ペルシャ湾岸諸国独立(バーレーン、カタール、オマーン、UAE)

1971.12 第三次インド・パキスタン戦争、バングラデシュ独立(南アジア)

1971.10 トルドー、カナダの多文化主義宣言

1972.2 あさま山荘事件(日本)

ニクソン大統領、訪中(中国・アメリカ)

1972.5 沖縄返還(日本)

1972.9 ミュンヘン五輪事件(ドイツ・イスラエル・パレスティナ)

1972.12 ウィットラム政権発足~75(オーストラリア)

1973.7 アフガニスタン王政廃止

1973.9 東西ドイツ、国連加盟

1973.10 第四次中東戦争、石油危機

1974.4 カーネーション革命(ポルトガル)

1974.7 ギリシャ軍事政権、キプロスに進軍。トルコ軍も介入

1974.9 エチオピア革命

1975.3 レバノン内戦始まる~89

1975.4 サイゴン陥落、ベトナム戦争終結(ベトナム)

1975.6 モザンビーク独立(アフリカ)

1975.9 パプアニューギニア独立(オセアニア)

1975.11 アンゴラ独立(アフリカ)

フランコ没、スペイン民主化

1976.2 ウォーターゲート事件(アメリカ)

1976.4 ポル・ポト政権発足(カンボジア)

1976.6 ソウェト蜂起(南アフリカ)

ベトナム統一

1976.7 唐山地震(中国)

1976.9 毛沢東没 10.四人組逮捕、文化大革命終結(中国)

1977.1 憲章77発表(チェコスロバキア)

1978.10 ヨハネ・パウロ2世、教皇就任(バチカン市国)

1979.3 スリーマイル島原発事故(アメリカ)

1979.2 イラン革命

中越戦争(ベトナム・中国)

1979.3 エジプト、イスラエル和平交渉(中東)

1979.7 ニカラグア革命、コントラ内戦開始(ニカラグア)~90

1979.11 イスラム過激派、メッカのモスク占領(サウジアラビア)

1979.12 ソ連、アフガン侵攻~89

1980.3 エルサルバドル内戦~92

1980.5 光州事件(韓国)

1980.5 連帯発足(ポーランド)

1980.9 イラン・イラク戦争~88

1981.5 ミッテラン大統領就任(フランス)~95

1981.10 サダト大統領暗殺(エジプト)

1982.4~6 フォークランド紛争(アルゼンチン・イギリス)

1983.4 米軍、グレナダ侵攻(アメリカ・カリブ海)

1983.9 大韓航空機撃墜事件(韓国・ソ連)

1984.8 オートボルタ、国名をブルキナファソに変更

前(20世紀その5~冷たい戦争と独立の熱~)← → 次(20世紀その7~冷戦の終わりと自由の声)