17世紀~宗教問題とオランダの海~

前(16世紀~海がつなげた世界~)← → 次(18世紀前半~アジアとヨーロッパの逆転劇~)

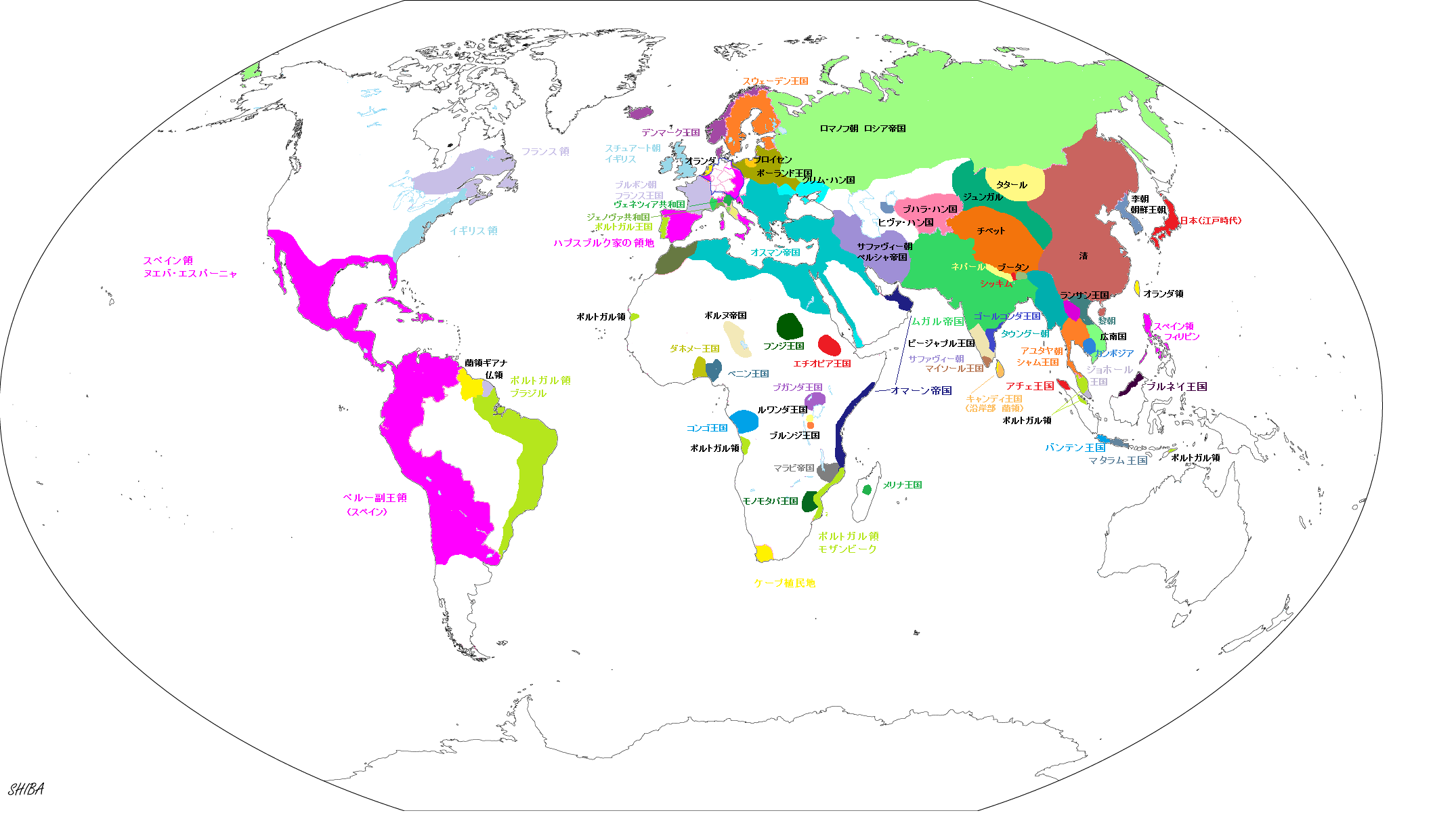

17世紀は時に『オランダの世紀』と呼ばれています。大航海時代を開き、世界中に進出していったポルトガルとスペインに代わり、スペインから独立したオランダがその地位を獲得したからです。

一方で17世紀は、地球規模の寒冷化が起き、洋の東西で災害や飢饉が頻発した「危機の時代」とも呼ばれています。同時期のヨーロッパでは宗教戦争や革命を通じ、近代国家の形成が進みました。中でも力をつけたイギリスとフランスがオランダに挑戦していきます。また、その背景が異なるとはいえ、宗教をめぐる問題は同世紀の日本やインドでも生じていました。

もくじ

オランダ

16世紀、スペイン・ハプスブルク家の支配下にあったオランダは、カトリックの押し付けに対抗する形で対スペイン戦争を続け、1609年に休戦協定を結びました。事実上の独立です。もともとライン川の河口に位置し、物流で栄えていたオランダは、スペイン統治時代に航海技術も身に着け、その巧みな商才を武器に世界に乗り出していきます。

なお、現在のオランダには国王がいますが、当時は複数の有力貴族が政治を動かす共和国でした。君主不在のオランダを経済面で支えたのが、東インド会社という貿易会社です。東インド会社は世界各地の物産を手掛ける、商売のプロとして、世界を経済的に動かしていきます。(各地におけるオランダの動きは、本文各章をご覧あれ)

しかし世紀の後半には、イギリス、フランスといった「新規参入国」が現れ、オランダは世界の頂点から転落していくことになります。

三十年戦争(ヨーロッパ)・ドイツ

この頃、ドイツ(神聖ローマ帝国)では、カトリックとプロテスタントの戦いが頻発していました。中でも1618年、帝国内のボヘミア(現チェコ)で起きた反乱では、それぞれ宗派を外国軍が支援し、大規模化、長期化していきます。カトリック側にはハプスブルク家(オーストリア、スペイン)がついたのに対し、プロテスタント側には北欧のデンマークとスウェーデンが参入。

こうして国際戦争となったこの戦いは、時間が経つにつれ、宗教より各国の利害をめぐる戦争へと変化していきます。フランスの場合、国王(ブルボン家)がカトリック教徒だったにも関わらず、長年の宿敵ハプスブルク家に対抗すべく、プロテスタント側に着きました。

この戦いは後世、三十年戦争と呼ばれました。その名の通り、決着まで30年という長い年月がかかったからです。1648年に結ばれたウェストファリア条約では、カルヴァン派などプロテスタントの地位が認められることになります。また、事実上独立していたが、立場のビミョーだったオランダとスイスが、独立国として正式に認められました。

一方で戦場となったドイツは「社会が2世紀後退した」と言われるほど荒れ果て、神聖ローマ帝国の存在も有名無実化してしまいました。ドイツは統一を欠いたまま、小国のひしめく状態が続きます。

イギリス

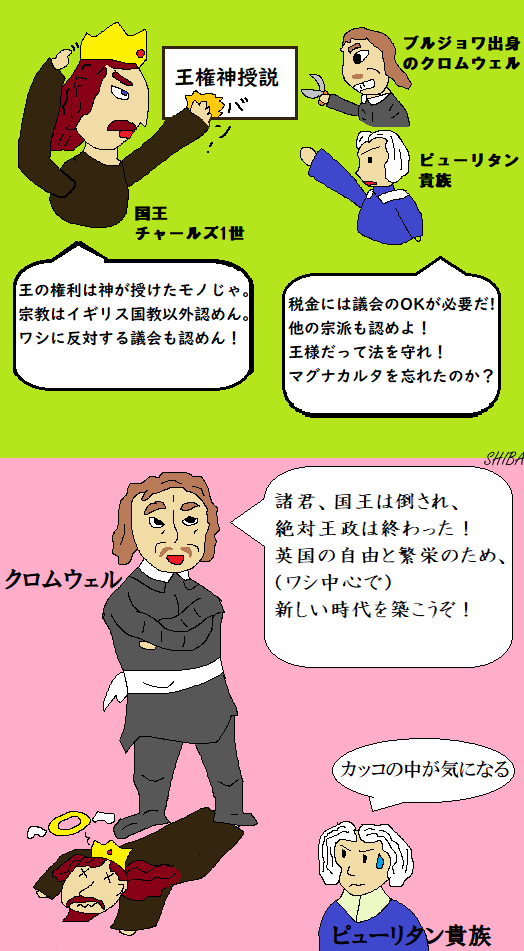

エリザベス1世のもとで強大化した王権は、続くジェームズ1世の時代にも引き継がれます。彼は「王権神授説」を唱え、絶対王政を正当化。このことは貴族らとの対立を呼ぶことになります。

続くチャールズ1世の時代、貴族は王に近い「国王派」と、絶対王政に反発する「議会派」に分かれ、ついには内戦に発展。1642年ピューリタン革命の開始です。ピューリタンとは、英版プロテスタントのことで、議会派にピューリタンが多かったことから、革命にもこのような名前がつきました。この革命では議会派が勝利し、そのトップとなったクロムウェルは、49年、チャールズ1世の処刑に踏み切りました。

クロムウェルはしかし、国王に代わる新たな独裁者になってしまいました。1651年に彼は航海法(イギリスに来る船はイギリス船籍じゃないとダメ。という法律)を出して、オランダ船籍の船に打撃を与え、これが英蘭(イギリス・オランダ)戦争へと発展していきました。

クロムウェルの没後まもなくチャールズ2世が即位し、王政が復活しますが、議会派との対立はやまず。1685年、カトリック教徒のジェームズ2世が即位すると、プロテスタント(英国教)が脅かされるとした議会派が再び革命を起こしました。名誉革命(1688年)です。

ジェームズ2世に代わり、オランダの貴族に嫁いでいたメアリが、夫ウィレム(英語名ウィリアム)ともに帰国し、メアリ2世、ウィリアム3世として即位。2人は翌年、王権を抑える権利章典を受け入れ、絶対王政を終焉させました。一連の動きはイギリス革命と呼ばれています。

フランス

フランスでは、ユグノー戦争を終わらせたアンリ4世が王権を強化していきます。1610年彼が暗殺されるとルイ13世が9歳で即位。代わって宰相のリシリューが、国王の権威を傘に、独裁政治を進めました。先の三十年戦争参戦にも、彼の意見が大きく反映されていました。

ルイ13世・リシリュー両名が没した1643年、新たに即位したのがルイ14世です。70年以上にも及ぶ彼の治世中、フランスの絶対王政は頂点に達しました。財政確保のため商業を重んじたルイ14世は、遅ればせながら東インド会社を立ち上げ、インドやカリブ海、カナダに進出。また国内の商業を統制下に置きました。

国内外からの富を手にしたルイ14世は、フランスの国力を形にしていきます。荘厳なヴェルサイユ宮殿が建てられたのも、フランス料理が豪華になったのもこの時代でした。そして何より膨大な戦費のかかる「戦争」を繰り返し、(南ネーデルラント戦争、プファルツ継承戦争など)、周辺国から恐れられるようになります。

一方で国内では、商人にユグノー(仏版プロテスタント教徒)が多かったにも関わらず、過去にアンリ4世の出したナント勅令(プロテスタントを認める文書)を廃止し、彼らに圧力をかけました。王権強化のためのこの政策が皮肉にもユグノーの大量流出を起こし、彼の重んじた商業に打撃を与えることになります。

北欧・ポーランド・ロシア

16世紀末のリヴォニア戦争に敗れたロシアは、イヴァン4世の死後大混乱に陥りました。一方、この戦争に勝利し、バルト海の覇者になったのがスウェーデンです。スウェーデンは三十年戦争にも参加し、国王グスタフ・アドルフの活躍もあってその存在感を大きくして行きます。

続くクリスティーナ女王の時代には文化面で大きく発展。彼女はフランスの哲学者デカルトやオランダの法学者グロティウスとも文通していたことでも知られています。その後カール10世、11世、12世と続くうちに王権は強化され、スウェーデンでも絶対王政が敷かれるようになります。

王権強化はデンマークでも行われました。17世紀前半のクリスチャン4世は、オランダやイギリスにならって東インド会社を作り、アメリカ大陸などにも進出。また三十年戦争にも参戦しました。しかし強大なスウェーデンの前にデンマークの力は及ばず、戦争を繰り返しては敗北を重ねて苦しい立場に置かれました。

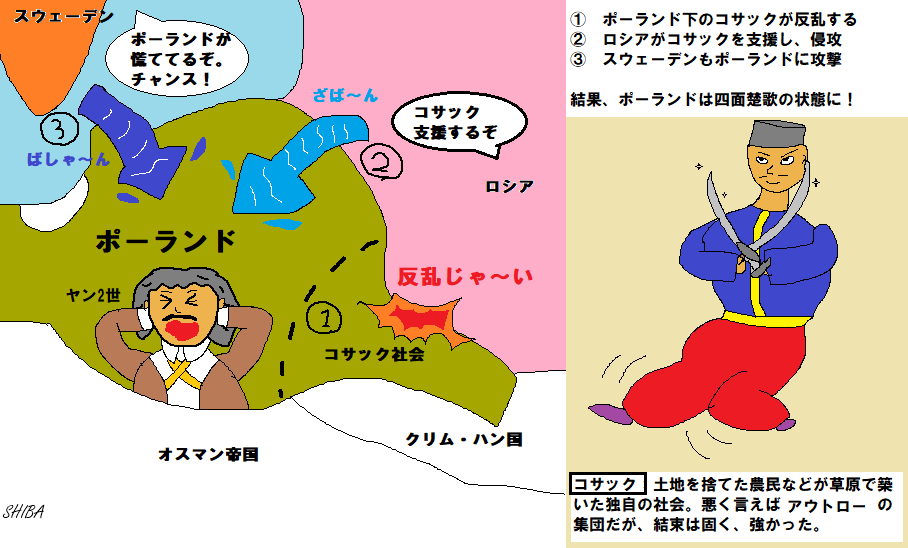

さて、ロシアは1613年ミハイル・ロマノフがツァーリ(皇帝)の座に就いたことでようやく落ち着きを取り戻します。ロマノフ王朝の出現です。ロシア皇帝は、農民の締め付け(農奴化)や、ウクライナで独自の社会を形成していた集団(コサック)の取り込みなどを進めていきます。

当時ウクライナを支配下に置いていたのがポーランドでした。1648年コサックの首領フメリニツキーが反乱を起こし、ロシアとも手を結びました。ポーランド国王ヤン2世が反乱の火消しに東奔西走している間、スウェーデンもポーランドを攻撃。南北から攻撃を受けるこの時代は、『大洪水』などと形容されました。結局ポーランドは双方と講和せざるを得ず、肥沃なウクライナもロシアに奪われてしまいました。

それでもまだまだ後進地域だったロシアにて、1682年即位したのが大帝ピョートル1世でした。若き皇帝は、自ら西ヨーロッパで修業して造船業を学び、帰国後は強力な海軍の創出を実現。オスマン帝国の属国クリム・ハン国が支配するする黒海の要塞を攻撃し、その足掛かりをつかみました。続いて彼はイヴァン4世の成し遂げられなかったバルト海の掌握に再挑戦することになります。スウェーデンとロシアの対決、北方戦争の開始(1700年)です。

イタリア・スペイン・ポルトガル

イタリア戦争の終結した16世紀後半以降、イタリアの多くはスペイン・ハプスブルク家の影響を強く受けていました。南イタリアのナポリ王国、シチリア王国は、スペイン国王が両国の王を兼ねていたし、北イタリアのミラノやトスカーナ(フィレンツェ周辺)もまた、スペインの影響を強く受けるようになります。

このトスカーナでは、ガリレオ・ガリレイが地動説を唱え、科学や天文学に多大な功績を残しましたが、いまだコテコテのカトリック社会だったイタリア。聖書に反する地動説は裁判で”異端”とされました。1633年。三十年戦争の真っ最中のことです。

太陽の沈まぬ国スペインも、17世紀には坂道を転がり落ちていきます。オランダは失ったものの、中南米からの銀に支えられて繁栄していたスペインですが、この銀に依存し過ぎてしまいました。結果、国内産業の育成がおろそかになり、当時工業や商業に力を入れていた英仏に、国力で追い抜かされてしまいます。三十年戦争ではフランスに苦戦し、国内ではカタルーニャ(バルセロナ周辺)やポルトガルが反発。1659年にはルイ14世の圧力でピレネー条約が締結されますが、この結果、スペイン・ハプスブルク家とフランス・ブルボン家が婚姻関係で結ばれ、フランスの影響力が強まっていきます。

ポルトガルは、16世紀に王家が戦死して、スペインに取り込まれていました。そのスペインが弱体化したことで、1640年プラガンサ王家ジョアン4世が即位し、スペインから分離しました。ただこの間、海外に築いたポルトガル領の多くはオランダに奪われていました。

西アジア

17世紀のイスラム圏には、オスマン帝国、サファヴィー朝、ムガル帝国という、3つの大帝国が存在していました。

中東、バルカン半島、北アフリカと3大陸にまたがるオスマン帝国ですが、この頃、中央の力が減退していきます。トルコ人はギリシャ人やブルガリア人などを支配下に置いていましたが、金融業などで成功したギリシャ人(ファナリオティスと呼ばれています)が王都イスタンブールで力をつけ、次第に政治にも口を出していきます。

また、支配域の拡大が止まったことで軍人(シパーヒー)の気も緩み、スルタン相手に反乱を起こす(1623年)こともありました。地方でも離反が始まり、1636年にはアラビア半島の南端、イエメンが自立しています。1683年にはオーストリアに侵攻(第二次ウィーン包囲)するも失敗。逆にオーストリアに押され、1699年のカルロヴィツ条約ではハンガリーを手放すこととになります。

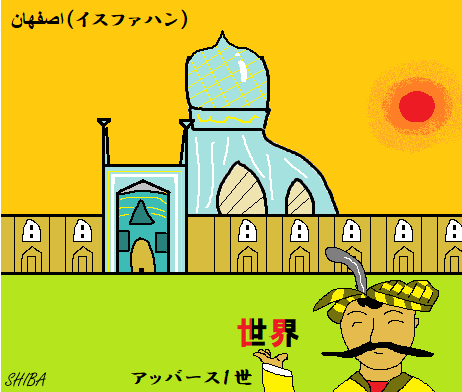

イラン(ペルシャ)では、サファヴィー朝のアッバース1世が王朝の立て直しを図りました。彼は近代的な軍を編成し、ポルトガルが貿易拠点として占領していたペルシャ湾沿岸部の奪還に成功。オスマン帝国からも一時イラク地方を奪うなどして存在感を高めました。また、16世紀末に彼が建造した新都イスファハーンは、17世紀多くの人でにぎわい、「イスファハーンは世界の半分」と称されるまでに発展しました。

しかしアッバース1世が1629年に死去すると、後継の王達はその繁栄を食いつぶすようになり、ゆっくりと、確実に衰退していきました。ペルシャ湾対岸にあったアラビア半島のオマーンもポルトガルの占領を受けていましたが、1624年ヤアーリバ朝が成立した頃に反撃を開始。1650年代までに独立を回復します。

このほか、中央アジアでは、オアシス都市のブハラやヒヴァを中心とした王朝が繁栄しました。

インド

北インドを中心に広がったのがムガル帝国です。この王朝自体はイスラム系でしたが、インド人の多数派はヒンドゥー教徒。そこで歴代のムガル皇帝は両宗派の融和に力を注ぎました。この結果、インドではイスラム文化とヒンドゥー文化が混ざった独自の文化が発展。5代目シャー・ジャハーン治世中の17世紀半ばに一つの黄金期を迎えます。彼は先立たれた妻ムムターズ・マハルのために大理石の霊廟を建設。これがヒンドゥー・イスラム文化の最高傑作にして、インドで最も有名な建物、タージ・マハルです。

しかし、1658年即位した6代目皇帝アウラングゼーブは、ヒンドゥー教徒との宥和策を放棄。ジズヤ(非イスラム教徒に課す人頭税)を復活させ、多くのヒンドゥー教徒の反発を招きます。アウラングゼーブは強権をもってこれを抑える一方、デカン高原を平定して一時ムガル帝国の範囲を最大にしますが、その没後、帝国から続々と地方が離反していくことになります。

なお、この頃インド沿岸部にはヨーロッパの東インド会社が盛んに貿易拠点を建設しました。ムンバイやチェンナイといった現インドの大都市は、イギリス人の拠点が置かれた都市。フランス人もポンディシェリなどに商館を置きました。スリランカの沿岸部やモルディブもインド洋の中継地としてポルトガル人が占拠していましたが、17世紀には支配権がオランダ人に移っています。

東南アジア(海洋諸国)

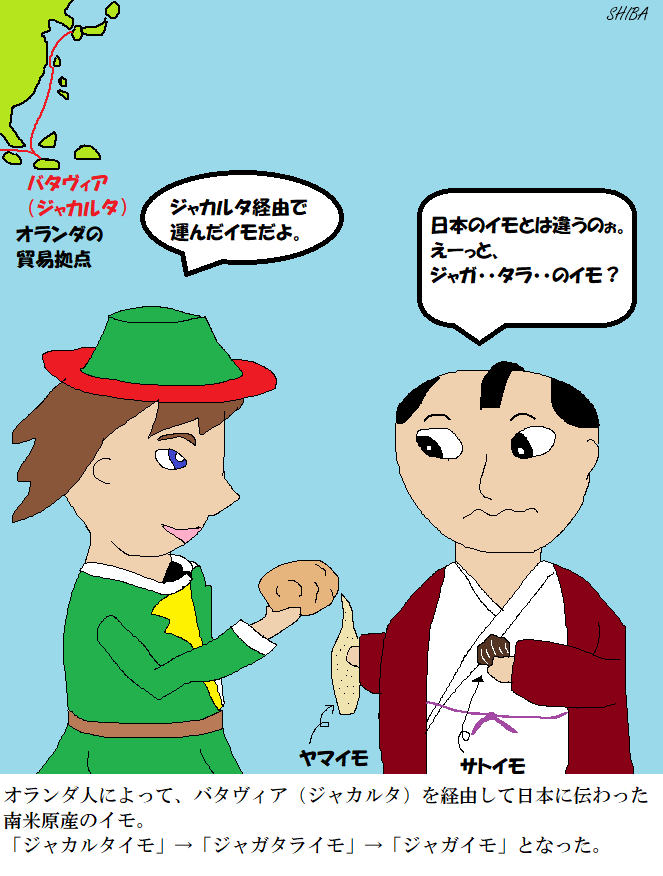

ポルトガル同様、オランダが交易に最も力を入れた地域の一つが東南アジアです。この国が目を付けたのが、人口の多いジャワ島。当時のジャワにはイスラム系のバンテン王国などがありましたが、オランダ東インド会社はバンテンの港町のひとつを借り受け、ここに拠点を構えます。バタヴィアと呼ばれたこの小さな港町は、元の名を「ジャカルタ」と言いました。

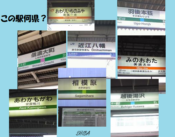

ジャワを経由する新しい交易路の開拓により、オランダは東アジア、すなわち中国や日本との貿易を開始。中国では東南アジア一帯を「南蛮」と呼んでいた為、日本でもオランダとの交易を南蛮貿易と呼んでいました。

更にオランダは新規参入を試みたイギリスを1623年のアンボイナ事件で撃退。1641年にはポルトガル支配下にあったマラッカを奪い、東南アジアにおけるヨーロッパ最大勢力となりました。が!17世紀後半になると、イギリスの反撃が開始されることになります・・・

フィリピンではスペイン人による植民地化が進み、カトリックが広まっていきました。そして中国と、スペイン領メキシコを結ぶ貿易(ガレオン貿易)の重要な中継地となります。

東南アジア(インドシナ諸国)

占城(チャムパ)を破り、南に大きく支配域を広げたベトナム(黎朝大越国)でしたが、この頃家臣の莫氏や鄭氏、阮氏が権力を持つようになります。これらの権力争いの末、皇帝の座は黎氏が維持しましたが、政治から遠ざけられ、鄭氏が事実上の君主として国を動かしました。新領地の南部(広南地方)の開発には阮氏が当たりますが、やがて力を持った阮氏は鄭氏と対立するようになります。他方、この頃のカンボジアはベトナムとタイのはざまで、苦しい立場に置かれながらも王国を維持しました。

タイ(シャム王国)は海外との貿易を積極化し、その都アユタヤには多くの商人が街を作っていました。日本人も例外ではなく、鎖国が行われるまでアユタヤの日本人町は活気に満ちていました。また山田長政という武士はシャムに渡って活躍し、一時貴族の座にまで上り詰めました。

シャムはその後も海外との付き合いの中で外交の技を磨いていきます。1656年即位したナーラーイ王の時代には、オランダをけん制すべくルイ14世下のフランスと関係を深めるなど、政治・経済的な駆け引きを見せました。

ミャンマー(タウングー朝)では、遠征の失敗などから内部分裂を引き起こし、混乱が続きました。これを収集し、タウングー朝を復興したのがアナウペッルンです。17世紀半ば、タールン王時代には地方の分裂を防ぐため、中央から知事を派遣し、国王の力を集中させました。

現ラオスにあったランサン王国は、タウングー朝の混乱した時期に力を取り戻します。17世紀半ばから末まで50年以上王位にあったスリニャウォンサー王は、ベトナムやタイを通じてオランダとも接触。内陸国ながら西洋との貿易で都のビエンチャンを大きく発展させました。

日本

関が原の戦いに勝利した徳川家康は1603年征夷大将軍となり、江戸幕府を開きました。そして1615年、大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼし、徳川の世を盤石なものとしました。

1600年からオランダと交易を開始していた日本は、メキシコと並ぶ、当時の国際通貨「銀」の世界的な産地でした。有名なのは石見銀山ですが、幕府はここを直轄地にしています。この日本銀を武器に、江戸初期の日本は西欧や中国、東南アジアに進出するグローバリゼーションの先駆者になっていました。

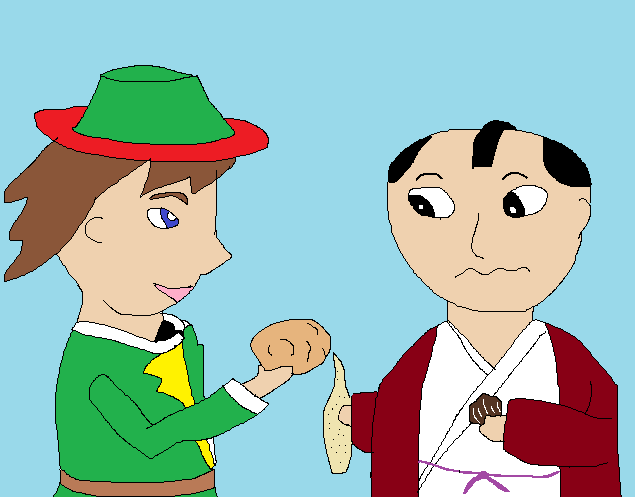

しかし、ヨーロッパとの交流が進むほど、キリスト教徒の勢いも増していきます。これを恐れた3代将軍徳川家光は、イエズス会と結ぶスペイン、ポルトガルを締め出す、鎖国政策に踏み切りました。オランダはイエズス会と関係ないプロテスタントの国だったので貿易を許されましたが、場所は長崎の出島のみ、交易相手は幕府のみと、厳しい制約が課せられることになります。

鎖国政策と、参勤交代を始めとする大名への厳しい締め付けにより、江戸幕府は長い安定期に入りました。これが日本独自の文化が華やぐ元禄時代へとつながっていきます。

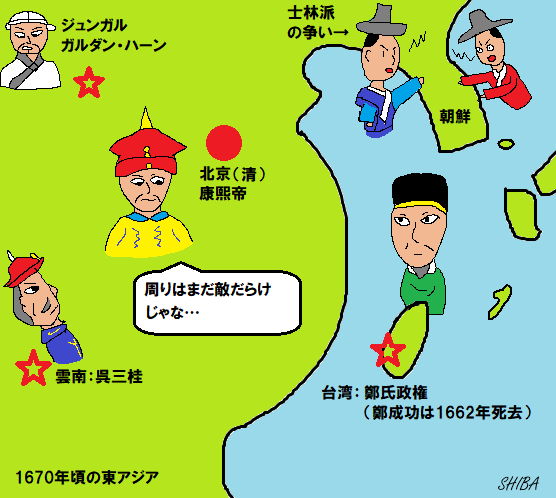

中国・朝鮮半島・モンゴル

秀吉軍を撃退した直後の朝鮮は、農村を中心に国土がひどく荒廃していました。当時の朝鮮農民は、コメのほかに特産品の納税も義務付けられており、これが大きな負担になっていました。その対策として、税をコメに一本化する大同法が徐々に広まっていくことになります。

日本との関係はしばらく途絶していましたが、朝鮮出兵に参加しなかった徳川家が天下を取ったことと、時の王光海君の意向もあって、1609年に国交回復。以後、将軍の代替わりなど節目の時に朝鮮通信使が江戸に送られるようになります。とはいえ警戒心は完全には拭えず、日本人の朝鮮入国は許可されませんでした。

国の荒廃は、中国の明王朝も同じでした。朝鮮支援による財政悪化や派閥争いに加え、当時は災害や飢饉も頻発する苦しい時代だったのです。一方で西洋との交流は続いていました。中国初の世界地図作成にも関わったマテオ・リッチは、イタリアのイエズス会士でした。

明が追い詰められる一方、中国北東部(満州)では、かつて金王朝を築いた女真族が再び力をつけ、1616年には女真族の長、ヌルハチにより後金が建国されます。彼を継いだホンタイジは、当時分裂の続いていたモンゴルの南部(内モンゴル)を支配下に置き、1636年モンゴル皇帝を兼ねることを宣言。こうして皇帝の座を手に入れたホンタイジは、国名を清に変えました。

朝鮮では、政治の中心にいた士林派の両班の中でも、明と清どっちにつくべきかで意見が分かれていました。そうこうしている間に清の攻撃が始まり、結局はこの国に服属します。この明/清の問題は尾を引き、清を野蛮人の国と断じる派閥が出現する一方で、清の文化を積極的に導入しようという動きもありました。その中には西洋文化やカトリックも含まれ、後者は「天主教」として儒学者の研究対象にもなりました。17世紀後半にはこのような政治、思想に関する意見の違が、南人、北人、少論、老論といった党派争いへと発展していくことになります。

さて、中国では1644年、苦境に耐えかねた農民を率いた李自成が反乱を起こし、ついに明が滅亡。これを好機と見た清の順治帝は、李自成を北京から追い出し、新たな中国の覇者となりました。しかし彼らは女真族。数で圧倒する漢民族の抵抗はこの後17世紀を通じて行われます。

さて、オランダはバタヴィアや出島以外にも重要な拠点をアジアに持っていました。台湾です。ここは中国本土と目と鼻の先にありながら、それまで中国人はほとんど住んでおらず、中国文明とも一線を画す社会が続いていました。1624年オランダはこの島を征服し、対中貿易の玄関口にしていました。しかし1661年、対岸の福建省からやってきた中国人武将鄭成功により、オランダは台湾から追放されました。彼は明王朝の再興を目指して、大陸から離れたこの島を拠点に清に抵抗しました。

同じ1661年、清では4代目皇帝、康熙帝が即位。61年にも及ぶその治世中、康熙帝は反対勢力を次々と打ち破っていきました。1673年、漢民族の有力な武将呉三桂らが三藩の乱を起こしますが、呉三桂の病没後これを平定。北方では、遊牧民ジュンガル帝国のガルダン・ハーンがモンゴル高原に侵攻しましたが、これを撃退し、乗じてモンゴル一帯をすべて支配下に置きました。台湾は鄭成功没後も抵抗を続けていましたが、1683年遂にに服属しました。

また、ヨーロッパから東へ東へと領地を広げてきたロシアともこの頃衝突が起きていましたが、1689年ネルチンスク条約を結んで、その境界を決定しました。康熙帝の治世は、世紀をまたいで続きます。

アフリカ

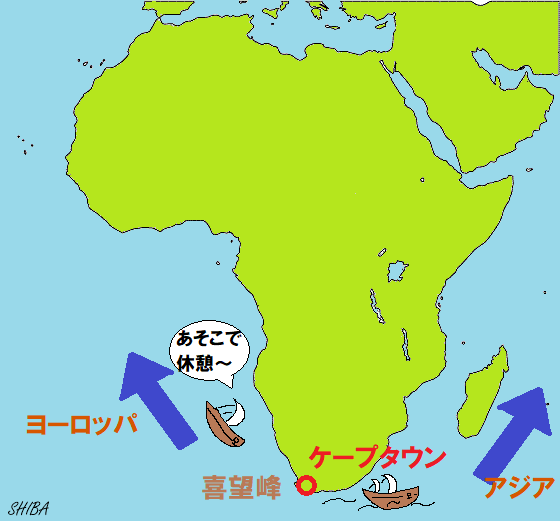

前世紀から奴隷貿易の続くアフリカですが、17世紀になると一部地域で、ヨーロッパ人自身の移住も始まります。代表的な場所が、南アフリカ。そしてそれを開始したのがやはりオランダ人でした。

砂漠や熱帯雨林、サバンナといった、ヨーロッパ人にはなかなか暮らしにくいアフリカ。それゆえ彼らは沿岸部の貿易拠点に滞在する程度で、永住する人は稀でした。しかしオランダ人貿易商だったファン・リーベックは、1652年、喜望峰付近の気候がヨーロッパに似ているとして、ここにケープ植民地を築きます。

世界史に(あまり)出てこない国の歩み~南アフリカ共和国の歴史~より

その後、ナント勅令を停止されたユグノー(本文「フランス)の章参照)など、ヨーロッパ各地からも入居者が増え、ここは白人の住むアフリカとなっていきます。とはいえ、まだまだ圧倒的多数は現地のアフリカ人(コイ・サン族など)。南部アフリカではこの先、ヨーロッパ系とアフリカ系(白人vs黒人)の土地争いが続くことになります。

一方、アフリカ進出の先駆者ポルトガルはここでも苦戦を強いられました。現ジンバブエにったムタパ(モノモタパ)王国やトルワ王国では、一時ポルトガル人の持ち込んだ銃火器欲しさにこの国と結び、徐々にポルトガル人の言いなりになっていきました。しかし17世紀末、これを不満に感じた王国家臣のチャンガミレらによりポルトガルは追放。交易にも大きな制限がかけられました。

東アフリカのスワヒリ諸都市(現ケニアのモンバサ、タンザニアのキルワ)でも16世紀からポルトガルの占領が続いていました。しかし、オマーンが独立を回復すると、同じイスラム勢で、インド洋に面するこの国が東アフリカに進出。17世紀末までにポルトガルの拠点は軒並み追い出され、ここはオマーンの王族が統治する場となります。アフリカでポルトガルに残された場所は、アンゴラ、モザンビークなど僅かでした。

南北アメリカ

そのポルトガルが植民地の死守に成功したのがブラジルでした。実は17世紀、南米大陸にもオランダ人やイギリス人が進出するようになっていますが、結局うまくいかず、ブラジルより更に北の僅かな領域を支配下にとどまりました。現在のガイアナ、スリナムといった国々です。以後、ポルトガルはブラジルでのサトウキビ生産や、金山の開発に力を注いでいくことになります。

英仏蘭がより積極的に進出したのは、カリブ海と北アメリカ大陸でした。当時、メキシコやペルーといった中南米は、スペインの植民地となっており、そこから輸出される銀や砂糖はスペイン王室に独占されていました。イギリス人やオランダ人は、海賊を雇ってスペインの貿易船を襲わせ、その富を奪うようになります。これがいわゆる「カリブの海賊」です。

海賊たちの根城が西インド諸島の島々でした。スペイン人と同様、イギリス人やフランス人も占領した島々に黒人奴隷を送り込んで、主にサトウキビの生産を行わせました。ハイチ(旧フランス領)やアンティグア島(旧イギリス領)などは、現在も黒人が多数を占める国となっています。

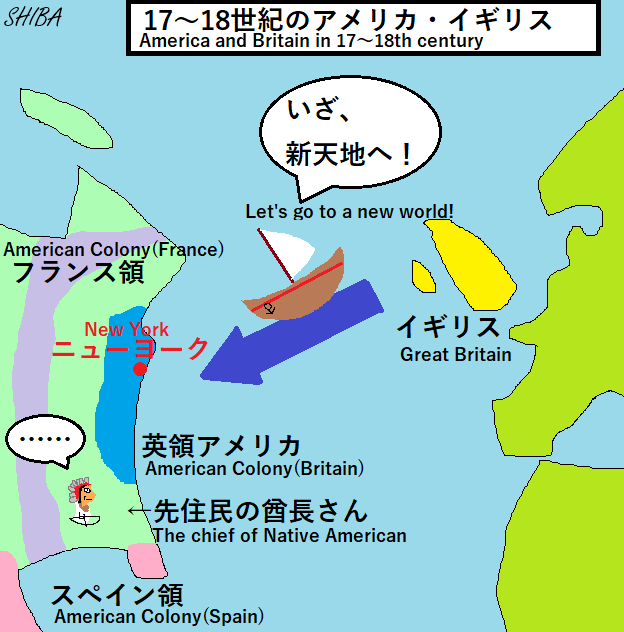

後のアメリカ合衆国となる、イギリス領の植民地が築かれたのも17世紀のことでした。絶対王政やイギリス国教会に不満をもったり、迫害されたりした人々が、チャンスを求めて大西洋を渡った先が現アメリカ東岸でした。

↑「アメリカの首都はなぜワシントン? より

イギリス人入植者は、ここでも先住民を追い立てながら、ヨーロッパ風の街を建設していきます。同時期、オランダ人もアメリカ大陸に上陸し、1620年代に港町ニューアムステルダムを建設しています。ここは17世紀後半イギリス人によって奪われ、当時のイギリス王子、ヨーク公ジェームズにちなんで改名されました。これがニューヨークです。

フランス人はアメリカ大陸最北部に進出し、植民地ヌーベル・フランスを建設。その中心となったのがケベックという町でした。ここはカナダの原型となります。

オセアニア

航海技術の発展は、広大な太平洋を探検することも可能にしました。この過程で、1642年オランダ人航海士タスマンが上陸したのが、オーストラリア南部の島。後年ここは彼の名にちなみ、タスマニア島と名づけられました。

同年彼はタスマニア島から東へ進み、別の大きな島にも上陸。こちらはオランダのゼーラント州にちなんで、ノヴァ・ゼーラントと命名。この英語読みがニュージーランドです。ニュージーランドでは間もなく、ヨーロッパ人と先住民マオリ族とが接触し、交易とともに争いも始まります。

主な出来事

1602 オランダ東インド会社設立(オランダ)

1603 徳川家康、征夷大将軍に就任(日本)

エリザベス1世没 ジェームズ1世即位(イギリス)

1608 ケベック建設。カナダ植民地の第一歩(カナダ・フランス)

1609 日本と朝鮮の国交回復(日本・朝鮮半島)

1613 ロマノフ朝成立(ロシア)

1616 ヌルハチ、後金を開く。(1636年清に変更)(中国)

1618 三十年戦争開始(ヨーロッパ)

1619 オランダ、ジャワ島にバタヴィア建設(インドネシア・オランダ)

1620 メイフラワー号、北米大陸に着岸(アメリカ・イギリス)

1623 アンボイナ事件(インドネシア・オランダ・イギリス)

1633 ガリレオ・ガリレイ、地動説を主張し、裁判を受ける。(ヨーロッパ)

1636 ホンタイジ、国号を後金から清に改める。(中国)

1637 島原・天草の乱(日本)

1639 江戸幕府、鎖国令発する(日本)

1640 プラガンサ朝ポルトガル王国成立。スペインから分離(ポルトガル・スペイン)

1642 ピューリタン革命(イギリス)

1642 タスマン、ニュージーランド上陸(オランダ・ニュージーランド)

1643 ルイ14世即位。(61年から親政開始)(フランス)

1644 明滅亡。清の順治帝、北京入城(中国)

1645 チベットにポタラ宮殿建設(中国・チベット)

1648 ウェストファリア条約(ヨーロッパ)

1648 ポーランド下のウクライナでコサックの反乱(ポーランド・ウクライナ・ロシア)

1649 チャールズ1世処刑(イギリス)

1651 クロムウェル、航海法制定(イギリス・オランダ他)

1652 ファン・リーベック、ケープ植民地建設開始(南アフリカ・オランダ)

1659 ピレネー条約(フランス・スペイン)

1661 鄭成功、オランダを台湾から追放(台湾・オランダ)

1661 康熙帝即位(中国)

1670 ステンカ・ラージンの乱(ロシア)

1673 三藩の乱~81(中国)

1679 アウラングゼーブ、人頭税ジズヤ復活。ヒンドゥー教徒ら反発(インド)

1683 第二次ウィーン包囲(オーストリア・トルコ)

1683 清、台湾を征服(中国)

1687 徳川綱吉、生類憐みの令の制定(日本)

1688 名誉革命。ウィリアム3世、メアリ2世が即位(イギリス)

1689 イギリス王室、権利章典承認。(イギリス)

1689 ネルチンスク条約(ロシア・中国)

1699 カルロヴィツ条約。ハンガリーがオーストリア下に入る(オーストリア・トルコ・ハンガリー)

1700 スペインで、ブルボン家フェリペ5世即位(スペイン)

1700 北方戦争開始(スウェーデン・ロシア)

17世紀末 現ガーナの地にアシャンティ王国成立(西アフリカ)

前(16世紀~海がつなげた世界~)← → 次(18世紀前半~アジアとヨーロッパの逆転劇~)