ピラミッドだけじゃない!歴史が語るエジプトの魅力

皆さんは、「エジプト」といえば、何をイメージしますか?人によってはいろいろ出てくるかもしれませんが、やはり多くの人にとってはこんなイメージでしょうか?

※2025年撮影

まあピラミッドはエジプトのシンボルですね。しかし私は声を大にして言いたい!

エジプトの魅力はピラミッドだけではな~~い!

という訳で、5千年に渡るエジプトの歴史、とりわけピラミッド後の歴史について見ていきます。

もくじ

農業に最適。世界最長のナイル川

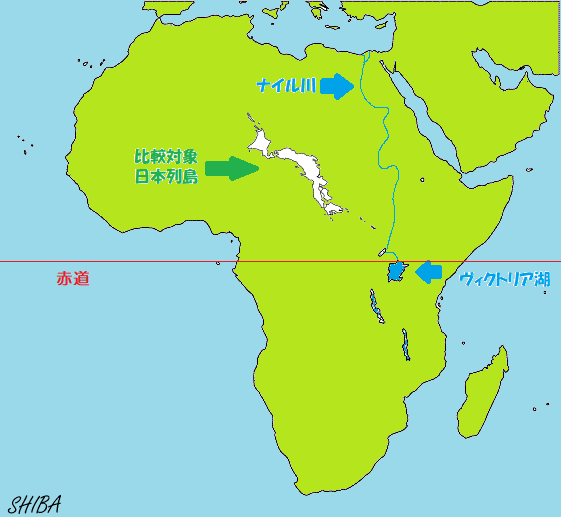

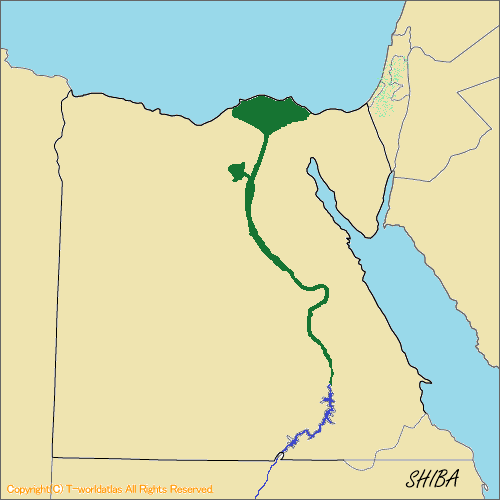

「エジプトはナイルのたまもの」という言葉があります。大昔から続くエジプトの繁栄は、ひとえにナイル川があったからだという意味です。ナイル川はアフリカ大陸を南から北へ流れる全長約6700kmの大河です。

世界で最も長いこの川の水源は、赤道直下のヴィクトリア湖。つまりナイル川は、雨の多い熱帯雨林から流れ出て、サバンナ、ステップ草原、そしてサハラ砂漠を経由し、地中海へ流れ込む川なのです。

その為、雨を期待できない砂漠でも、ナイル川の周りだけは水を得られ、古くから農業が行われていました。しかもこの川は定期的に氾濫し、農地に新たな栄養分を運んできてくれました。

だから古代エジプト人はいわゆる”地力の低下”に悩まされることも無かったのです。4000年以上も前の古代エジプト人が、現代の技術でも建設が難しいと言われる巨大ピラミッドを建造できたのも、豊かで安定した食料を得ることができたからでしょう。

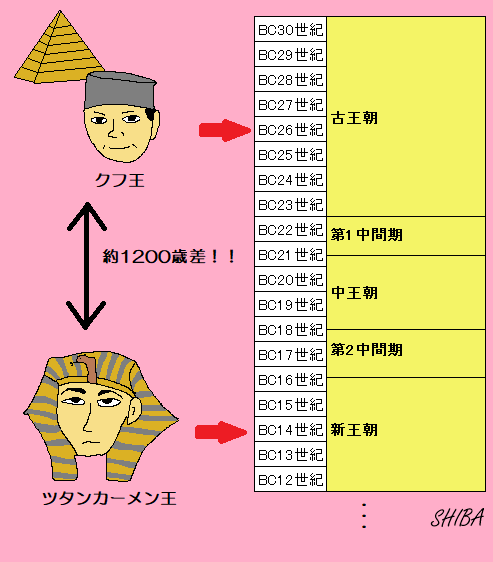

ちなみにピラミッドが盛んに建造されたのは、古王朝と呼ばれた紀元前2700~2500年頃の事です。一方で最も有名な王のひとり、ツタンカーメンは、紀元前1400年頃(新王朝)の王なので、彼のピラミッドはありません。

大ピラミッドの主クフ王と、黄金マスクで有名なツタンカーメンは共に古代エジプトの王ですが、両者の生きた時期には実に1000年以上もの開きがあります。これだけでもエジプト史の長さを感じさせるものがありますね。

ローマを繁栄させたクレオパトラの死

この後エジプトはメソポタミア文明の国々とぶつかり、紀元前7世紀にはアッシリア帝国の支配を受けます。更に紀元前6世紀にはペルシャ帝国に、紀元前4世紀にはギリシャ文明を引っさげたアレクサンドロスー大王に占領されます。大王の名を採ったアレキサンドリアはこの時建設されました。

アレクサンドロスの死後、エジプトではプトレマイオス朝が独立し、ギリシャ文明と伝統的なエジプト文明の混ざった独特の社会が生まれます。一方地中海ではローマ帝国が次第に大国化し、同じ地中海沿岸のエジプトもこの帝国の存在を無視できなくなります。

プトレマイオス朝の(事実上)最後の君主が、かの有名なクレオパトラ(7世)でした。彼女はカエサルやアントニウスといったローマの有力者を虜にしたことで有名ですが、最後はローマとの戦いに敗れ(というよりローマ人同士の内紛に巻き込まれて)命を落としました。

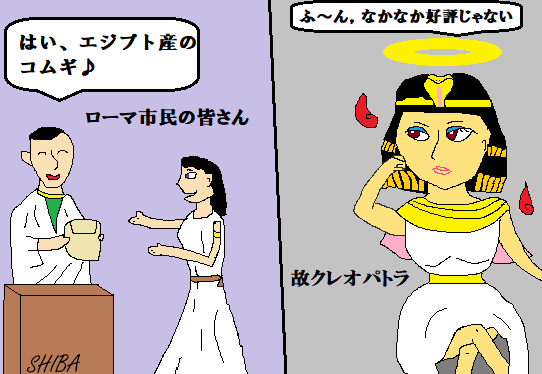

こうしてエジプトはローマ帝国の属州になりますが、「国破れて山河在り」といいますか、ナイル川は当然そのまま残っており、実り豊かな地が失われたワケではありませんでした。エジプトは以後、ローマ帝国屈指の穀倉地帯となり、小麦を大量に供給します。

ローマの皇帝はこの後、市民の支持を得るため「パンとサーカス」を提供しなくてはならなくなりますが、この「パン」を長期にわたって安定供給できたのは、エジプトを支配していたからといっても過言ではないでしょう。

イスラムとカイロ

4世紀末にローマは分裂し、エジプトは東ローマ(ビザンツ)帝国の一部となります。これと前後してキリスト教も浸透し、アレキサンドリアはキリスト5本山の一つとなります。しかし7世紀になるとアラビア半島からイスラム教徒のアラブ人が拡大し、642年にエジプトも征服されてしまいます。

エジプトが豊かで魅力的な地と映ったのはアラブ人も同じで、この先アラビア半島から大量のアラブ人が移住しました。そして現地の人々も徐々にアラブ人と混血し、アラビア語やイスラム教を受け入れるようになっていきました。

こうしてエジプトは現在に至るまで、アラブ人、イスラム教徒が多数を占める地となります。一方のキリスト教も少数派にはなりましたが、現在でも人口の1割を占めています。

9世紀、イスラム帝国(アッバース朝)の中心はバグダッドにありましたが、この頃から地方の自立が始まります。エジプトでも短命な王朝が続いたのち、10世紀に興ったファーティマ朝の一部となりました。

このファーティマ朝によって整備されたのが、ミスル・アル・カーヒラ(勝利者の軍事都市)という都市でした。この「カーヒラ」が転じた地名がカイロです。以後、カイロはエジプトに住むアラブ人達の中心地となっていきます。

ちなみにアラブの人達は現在「エジプト」のことを「ミスル」と呼びます。ミスルとは「軍事都市」という意味で、アラブ人が戦いでこの地を奪い取ったことをよく表しています。なお「エジプト」の名は古代ギリシャ語が由来です。

モンゴルを打ち破ったマムルーク朝

ファーティマ朝の後、12世紀にはアイユーブ朝が開かれました。この王朝の創始者サラディンは、ヨーロッパの十字軍からエルサレムを奪い返したことで知られています。

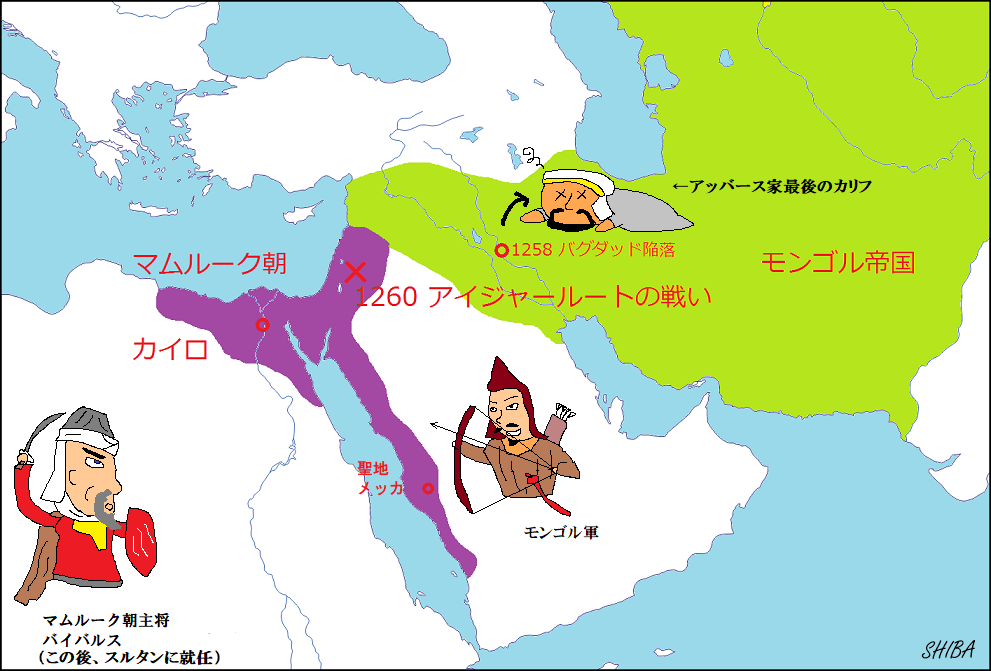

更に13世紀半ばにはマムルーク朝が台頭します。マムルークとは「奴隷」の意味ですが、その中身は自由の制限された傭兵のような存在で、マムルーク朝もいわば軍事政権でした。

この王朝が成立(1250年)した直後、東からモンゴル帝国が侵入。1258年には、アラブ人の拠点だったバグダッドが征服、破壊されてしまいます。モンゴル軍はなおも西へ進み、1260年遂にマムルーク朝と激突します。

このアインジャールートの戦いにマムルーク朝は勝利。中東におけるモンゴル帝国の勢いはここで止まりました。

これと前後して、バグダッドをはじめとした中東各地から、アラブ人やイスラム教徒がマムルーク朝へ亡命していきます。その中にはすぐれた学者や芸術家もおり、王都のカイロはバグダッドに代わるアラブ社会の中心となりました。現在でもカイロは、アラブ人の多く住む都市としては、ドバイやバグダッドを抑え、最大の人口を誇ります。

航路を劇的に変えたスエズ運河

しかしこのマムルーク朝も時代の変化には逆らえず、16世紀にはオスマン帝国に屈します。とはいえカイロはイスタンブールに次ぐ帝国第二の都市として繁栄を維持しました。

その後19世紀には、オスマンの総督だったムハンマド・アリーによって事実上独立。ムハンマド・アリーは、ヨーロッパにならって近代的な技術や思想を取り入れ、エジプトを強大化させようとしました。

この頃ヨーロッパは産業革命と対外貿易により世界各地に進出し、貿易を通じてインドや中国といったアジアにも圧力をかけていきます。それとともに効率的な移動手段が必要になってきました。

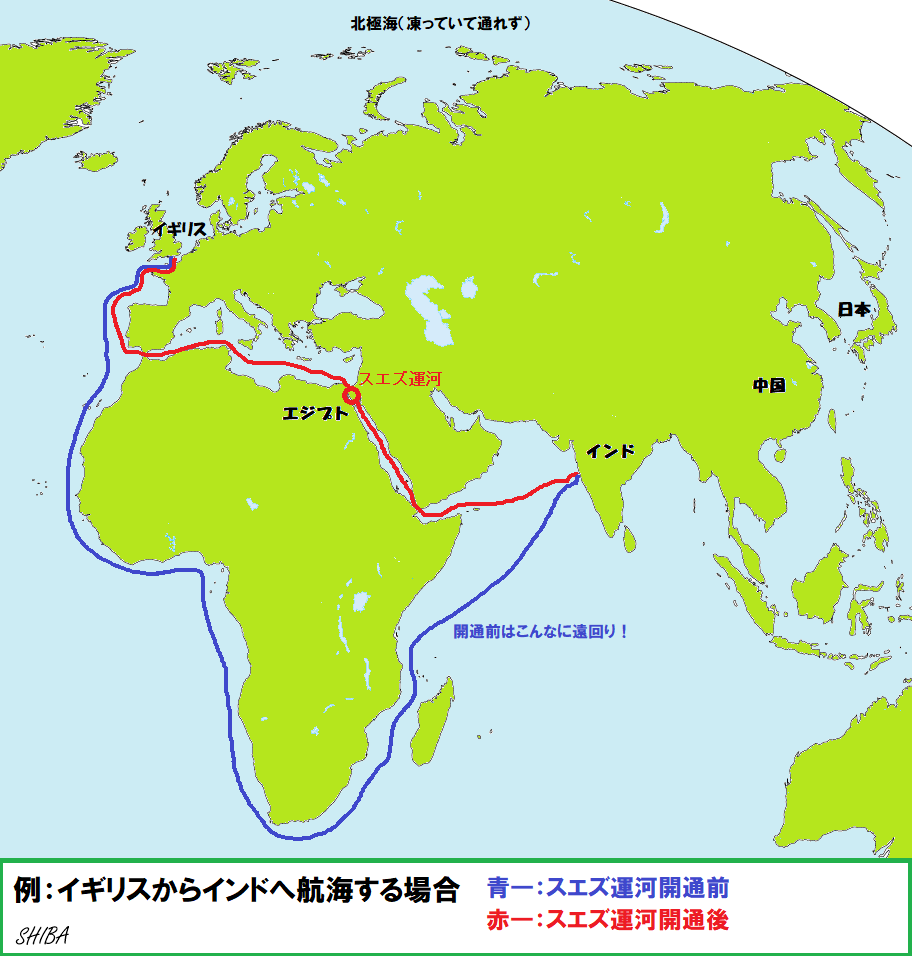

下図のようにヨーロッパからアジアに出るには、アフリカ大陸をぐるっと周らなければなりません。そこで注目されたのが、地中海と紅海の間に運河を造るというものでした。スエズ運河の建設です。

運河建設の責任者にはフランス人技術者レセップスが就き、大勢のエジプト人が労働力として過酷な建設事業に携わりました。死者2万という尊い犠牲の上、スエズ運河は1869年開通。これによりヨーロッパ~アジアの航行距離は大幅に短縮されることになります。

ただし、当時のエジプトは無理な近代化と西洋との不平等条約により多額の負債を抱え、イギリスにスエズ運河の株を売却。この”ドル箱”運河はイギリスの有する所となりました。

エジプトはこうして経済的に、やがては政治的にもイギリスの言うことを聞かざるを得なくなり、一時は植民地(保護国 1922年まで)の地位に落とされました。エジプトがスエズ運河の国有化を宣言し、対英従属の状態から抜け出すのは、1950年代の事です。

”9割砂漠”の国に1億人が暮らす国

さて、Googleマップなどでエジプトの航空写真を見ると、そのほとんどが黄色い砂漠であることが分かります。実際エジプトの9割以上が砂漠地帯なのです。しかし一方でエジプトの人口は1億人超と、数あるアラブ系国家で最大です。そのため、20世紀後半の中東戦争や2011年のアラブの春でも、エジプトの動向がアラブ社会全体に大きな影響を与えてきました。

砂漠だらけのこの国にどうやったら1億もの人が住めるのか。答えはやっぱりナイル川になります。改めて航空写真を見ると、ナイル川の周辺だけが緑色だということが分かります。

このナイル川周辺にエジプト人のほとんどが暮らしており、実際首都のカイロ、第二の都市アレキサンドリア、ピラミッドのあるギザ、巨大ダムのあるアスワンと、いずれの大都市も川沿い、或いは河口付近のデルタ地帯にあります。「ナイルのたまもの」は現在も続いているのです。

以上、5千年の歴史をざっくりと書いてみました。ひとくちにエジプトといっても、古代の王朝から始まり、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、アラブ、西欧と、様々な国や人々がこの地を征服し、その都度大きな影響を与え、また影響を受けてきたことが分かります。

私には、エジプト社会とはナイル川を軸に、様々な国、宗教、文化、民族が織り重なった「地層」にも思えます。ピラミッドのみならず、カイロのモスク、アレキサンドリアの教会、スエズ運河などは、そうした「地層」を上からのぞいたときに見える、歴史の断片なのです。その断片一つ一つが、雄大な歴史を物語る、エジプトの魅力そのものだと言えます。