3世紀~三国志と邪馬台国~ Romance of the Three Kingdoms of China and Yamatai of Japan

前(2世紀~ローマの平和と紙と仏像~) ← → 次(4世紀~認められたキリスト教~)

東アジア

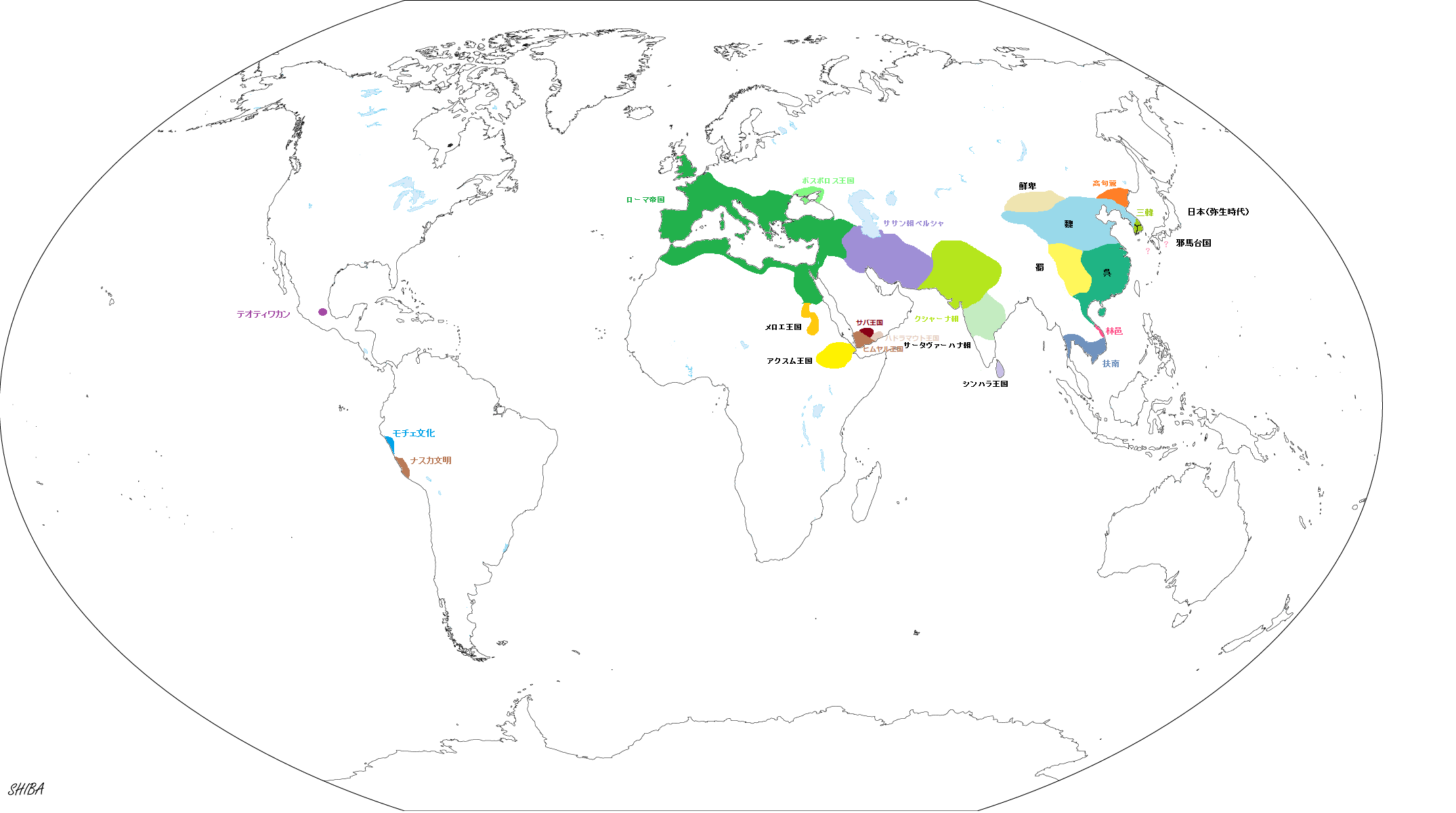

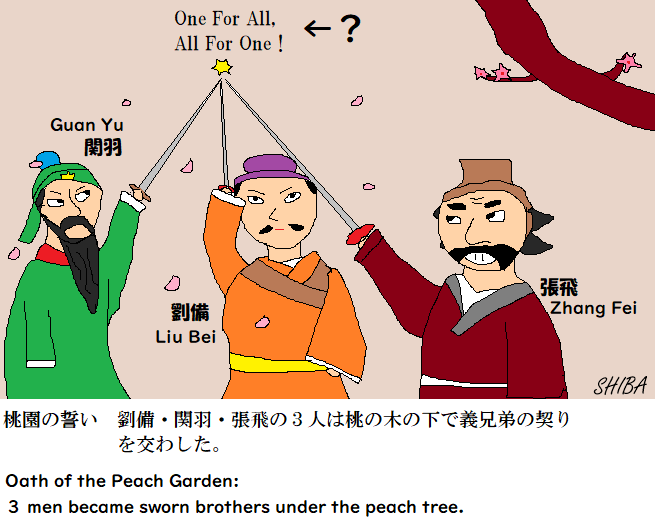

3世紀は新勢力の勃興が相次いだ時期でした。黄巾の乱で混乱した後漢では、曹操(魏)を始めとする実力者が出現します。彼に対抗したのが、劉備(蜀)、孫権(呉)といった面々。かの有名な三国志の時代が到来します。

The 3rd century was a time when new powers rose one after another. In the Eastern Han (東漢), which was in confused due to the Yellow Turban Rebellion, powerful people such as Cao Cao(曹操) of Wei (魏) dynasty emerged. Those who opposed him were Liu Bei (劉備) of Shu Han(蜀漢) dynasty and Sun Quan(孫權) of Wu(吳)dynasty. The era of the famous “Romance of the Three Kingdoms(三國志)” has arrived.

三国志のハイライト、赤壁の戦いでは曹操軍が敗れますが、間もなく彼は勢いを取り戻し、彼の息子、曹丕は220年自ら皇帝に即位。前後併せて400年続いた漢は遂に滅びます。

三国志のハイライト、赤壁せきへきの戦いでは曹操軍が敗れますが、間もなく彼は勢いを取り戻し、彼の息子曹丕そうひは220年自ら皇帝に即位。前後併せて400年続いた漢は遂に滅びます。

魏は後に蜀も滅ぼして中国北部を制圧します。しかし下剋上真っ盛りなこの時代、魏も265年に晋(西晋)の司馬炎しばえんに取って代わられます。西晋は3世紀後半に呉も滅ぼして一時的に中国統一を成し遂げますが、3世紀末に八王の乱が起こるなど、この繁栄も長くは続きませんでした。

Wei later destroyed Shu Han and took control of northern China. However, Wei was replaced by Sima Yan (司馬炎)of Western Jin (晋/西晋) in 265. In the latter half of the 3rd century, the Western Jin dynasty defeated Wu and temporarily unified China. But the “War of the Eight Princes(八王之乱)” occurred at the end of the 3rd century, so this prosperity did not last long.

朝鮮半島・日本

朝鮮半島では、漢滅亡を機に北部の高句麗が強大化していきます。一方南部では「韓族」という人々が暮らしていましたが、彼らはこの時期、馬韓、弁韓、辰韓の3集団に大別されていました。これらが後の百済や新羅へと発展していくことになります。

On the Korean Peninsula, with the fall of the Han(漢) Dynasty, the Goguryeo in the north expanded. In the south there lived a people called “Han(韓)”, and around this time they were divided into three groups: Mahan, Byeonhan, and Jinhan. These would later develop into the kingdom of Baekje, Silla and so on.

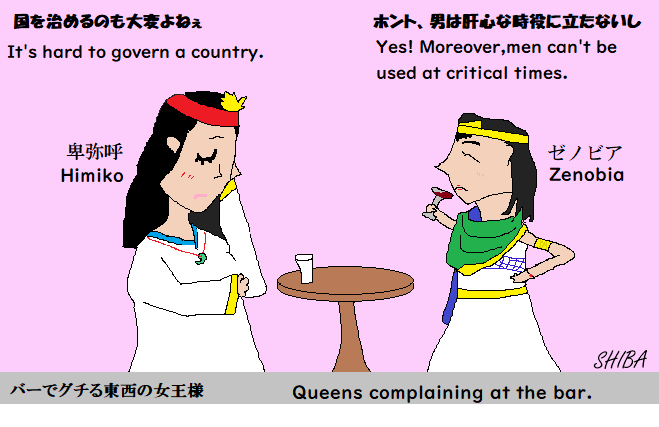

日本にはかつて後漢に使者を送った王がいましたが、この時代にも魏へ使者を送る国がありました。その代表的な国が邪馬台国です。その女王卑弥呼は強大な魏と結ぶことで、周囲の国をまとめたとされています。彼女の存在は、邪馬台国の位置を含めて今も謎多き人物ですが、これは当時まだ日本に文字がなく、詳細を語る資料が中国の文書(卑弥呼の場合は魏志倭人伝)に限られているからです。

In Japan, there was once a king who sent envoys to the Easter Han. During this period there were also countries that sent envoys to Wei. A representative country is Yamatai-koku(邪馬台国). It was said that Queen Himiko(卑弥呼) unified the surrounding countries by allying with the mighty Wei. Her existence is still a mysterious figure, including that where Yamatai-koku was, this is because there was no written language in Japan at that time, and the only source that tells the details is a Chinese literature; in the case of Himiko, the “Gishi-Wajinden(魏志倭人伝)”: story about Japanese in the history of Wei.

西アジア

中東では224年に再び大帝国が出現します。ササン朝です。アルダシール1世によって開かれたこの王朝は、パルティア王国を倒し、ペルシャ人の王朝を復活させました。次いで241年即位したシャープール1世はインド北部のクシャーナ朝に牙を剝き、この王朝を衰退させました。西方ではローマ帝国と国境をめぐって度々交戦。260年シャープール1世は、現在のトルコにて、前線に赴いていたローマ皇帝ヴァレリアヌスを捕らえました(エデッサの戦い)。

In the Middle East, a great empire reappears in 224, The Sassanid Empire. This dynasty, founded by Ardashir I, destroyed the Parthian kingdom and restored the Persian dynasty. Shahpur I, who ascended the throne in 241, attacked the Kushan dynasty in northern India, causing this dynasty to decline. In the west, there were frequent battles with the Roman Empire over the border. In 260, Shapur I captured the Roman emperor Valerian, who was on the front lines in present-day Turkey (Battle of Edessa).

こうして捕らわれたローマ人の捕虜たちの中には、ササン朝の学問や土木建築の発展に貢献した者も少なくなく、彼らが住んだ都市グンデシャープール(現イラン南西部)には、病院や図書館など学問に関連する施設も多数建設されました。

Many of the Roman captives captured contributed to the development of study and civil engineering in the Sassanid Empire. In the city where they lived, Gundesharpur (present-day southwestern Iran), hospitals and academic-related facilities such as libraries were also constructed.

ササン朝では、火を崇拝し、善の神と悪の神との対決を説くゾロアスター教が中心的な宗教となっていきます。一方でキリスト教や仏教もササン朝に少しずつ入っていきました。3世紀半ば、これらの教えをミックスした新宗教、マニ教が興りました。開祖のマニは、ゾロアスター教的な二元論(善と悪、光と闇など)を軸とした教義を唱え、マニの死後、ヨーロッパから中国まで広がっていきます。

Zoroastrianism, which worshiped fire and preached the confrontation between the god of good and the god of evil, became the most important religion of the Sassanid Empire. On the other hand, Christianity and Buddhism gradually entered the Empire. In the mid-3rd century, a new religion, Manichaeism, emerged that mixed these religions. Founder Mani advocated a doctrine based on Zoroastrian dualism (good and evil, light and darkness, etc.), and it spread from Europe to China after his death.

アラビア半島南部、現在のイエメンでは、紅海を経由したローマ帝国やエジプトとの貿易(乳香や香辛料)で繁栄しており、その主導権をめぐって、ヒムヤル王国、サバ王国、ハドラマウト王国の3勢力が紀元前からずっと相争っていました。

In the southern of the Arabian Peninsula, present-day Yemen, it prospered through trade (frankincense and spices) with the Roman Empire and Egypt via the Red Sea. And there were three Kingdoms, Himyar, Saba, and Hadhramaut. They had been fighting each other over control of the area since B.C.

3世紀の末、ヒムヤル王国のシャンマル王は、紅海を挟んだエチオピアのアクスム王国と手を組み、強大化。この結果サバ、ハドラマウトは併合され、イエメンの地は統一されました。

At the end of the 3rd century, King Shammar of the Himyar joined forces with the Ethiopian kingdom of Aksum, which was across the Red Sea, and his kingdom became powerful. As a result, Saba and Hadramawt were annexed, and Yemen was unified by Himyar.

ヨーロッパ

西のローマ帝国でも新たな局面を迎えます。212年カラカラ帝はローマ市民権を帝国内の全住民にも与えました。法律上対等となったことで、地方の属州の内、主に経済面で成功していた地域は、中心地ローマから自立の動きを見せ始めます。

The Roman Empire also entered a new phase. In 212, Emperor Caracalla extended Roman citizenship to all inhabitants of the empire. As they became legally equal, the provinces, which were mainly economically successful, began to show signs of independence from the capital.

224年にササン朝ペルシャ帝国が成立し、この新興勢力がローマへ攻撃を繰り返すようになると、ローマ内部では軍人の発言権が増し、皇帝の座をも左右するようになります。これがいわゆる軍人皇帝時代で、短命な皇帝が次々と生まれては暗殺あるいは戦死により消えていきました。

When the Sassanid Persian Empire was established in 224 and this emerging power began to repeatedly attack Rome, military personnel gained more say within Rome and began to influence the throne of the emperor. This was the so-called era of “Barracks Emperors”, and short-lived emperors were born one after another and disappeared through assassination or death in battle.

中央の不安定化に乗じ、属州の中にはローマからの独立を宣言する者も出現。西方ではガリア帝国(現フランス)が、東方ではパルミラ王国(現シリア)が出現します。特にパルミラの女王、ゼノビアは現在のトルコやエジプトを征服し、強大なローマ軍に対して一歩も引かない態度を見せたことで知られています。

Taking advantage of the instability in the center, some provinces began to claim independence from Rome. In the west, the Gallic Empire (present-day France) emerged, and in the east, the Kingdom of Palmyra (present-day Syria) also did. In particular, Queen Zenobia of Palmyra, is known for conquering present-day Turkey and Egypt, and for showing an unyielding attitude against the mighty Roman army.

結局これらの”独立国”は、3世紀末にローマが安定を取り戻すと、間もなく押し潰されてしまいますが、一連の動きは広大なローマがもはや一枚岩ではなくなったことを物語っていました。284年に即位したディオクレティアヌスは国内を4つに分割し、2人の皇帝、2人の副帝を置いて、各方面ににらみを利かせました(テトラルキア)。

In the end, these “independent kingdoms” were soon crushed when Rome regained stability at the end of the 3rd century, but those movements showed that vast Rome was no longer a monolith. Diocletian, who ascended the throne in 284, divided the country into four parts, and appointed four emperors, and controlled each region (Tetrarchy).

これによりローマはようやく不安定な軍人皇帝時代を終わらせることができました。しかし、帝国を4つに分けたことで、この巨大国家はこの後、何度も分裂の危機に陥ることとなります。

With this, Rome was finally able to end the era of unstable Barracks Emperors. However, by dividing the empire into four parts, this huge Empire would fall into the crisis of division many times after this.

~~主な出来事~~

208 赤壁の戦い(中国)

212 カラカラ帝、ローマ全土に市民権を拡大(ローマ帝国)

224 アルダシール1世 ササン朝ペルシャを興す(西アジア)

239 邪馬台国の卑弥呼、魏に使いを送る(日本)

250頃 ササン朝、北インドに侵攻。クシャーナ朝解体(インド)

3世紀半ば マヤに大都市興る(中央アメリカ)

245頃 マニ教開かれる(西アジア)

260 ササン朝シャープール1世、ローマ軍人皇帝ヴァレリアヌスを捕縛(西アジア)

263 魏が蜀を滅ぼす(中国)

265 西晋、魏から帝位奪う(中国)

273 パルミラ王国滅亡(西アジア)

280 西晋、呉を滅ぼし中国統一(中国)

291 八王の乱~306(中国)

293 ディオクレティアヌス、四分統治を開始(ローマ帝国)

208 Battle of Red Cliffs (China)

212 Emperor Caracalla extended citizenship to all of Roman Empire

224 Ardashir I established the Sassanid Empire of Persia (West Asia)

239 Queen Himiko of Yamatai sent a messenger to Wei (Japan)

around 250 the Sassanid Dynasty invaded northern India. Dissolution of Kushan dynasty (India)

Mid-3c Great city established in Maya (Central America)

around 245 Manichaeism was established (West Asia)

260 Sassanid Shapur I captured the Roman Emperor, Valerian (West Asia)

263 Wei destroyed Shu Han (China)

265 Western Jin seized the throne from Wei (China)

273 Fall of the Kingdom of Palmyra (West Asia)

280 Western Jin destroyed Wu and unified China (China)

291 Rebellion of the Eight Kings ~306 (China)

293 Diocletian began the Tetrarchy (Roman Empire)

前(2世紀~ローマの平和と紙と仏像~) ← → 次(4世紀~認められたキリスト教~)