2世紀~ローマの平和と紙と仏像~ Pax Romana, Paper and Buddha statue

前(1世紀~西のローマ・東の漢・中東のイエス~) ← → 次(3世紀~三国志と邪馬台国~)

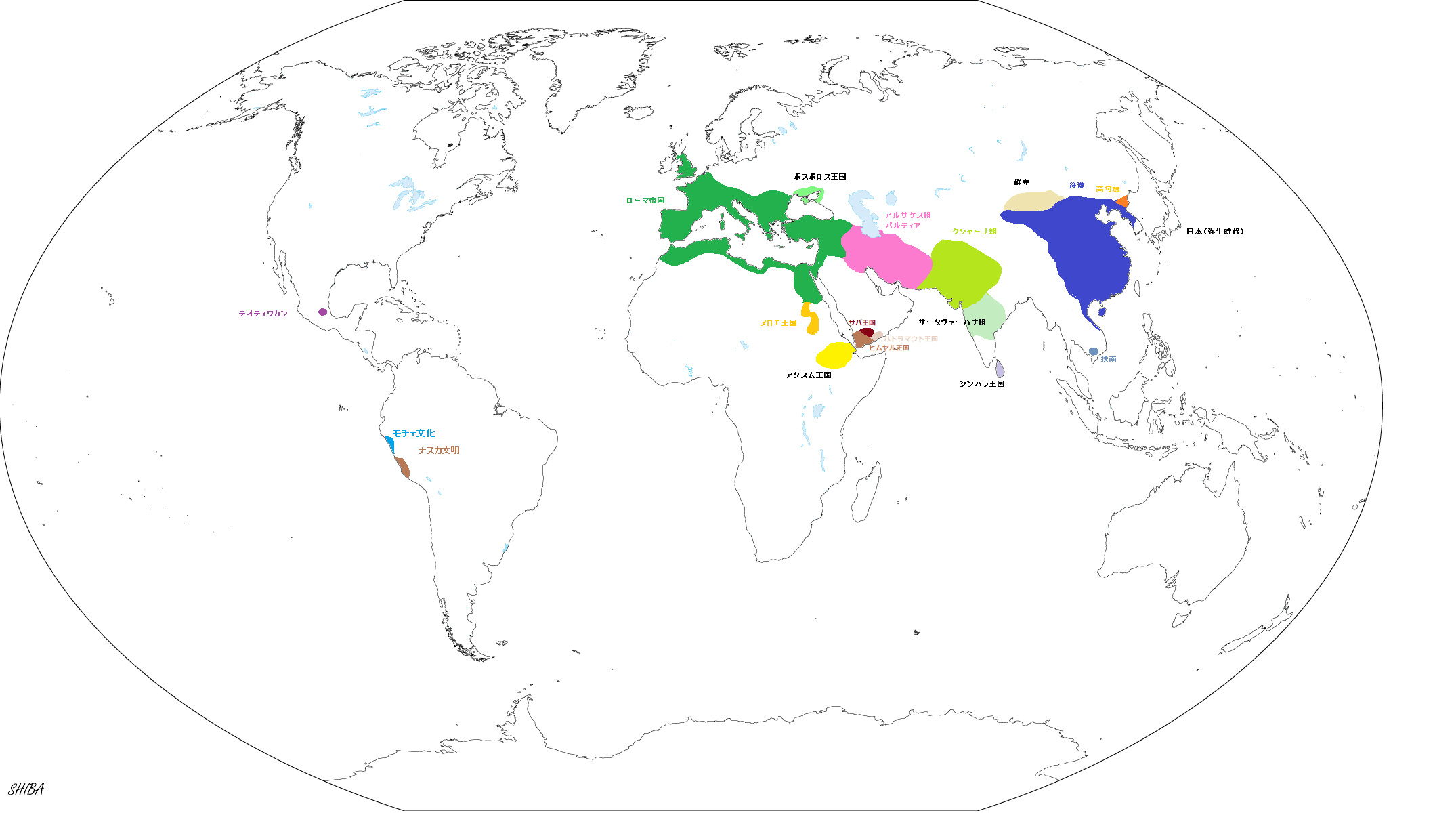

洋の東西で栄光を誇ったローマと漢。両者は2世紀になっても繁栄を続けていましたが、2世紀も末になる頃には不安定な時代を迎えることになります。

Romam Empire and the Han Dynasty flourished in the East and the West of Eurasia. Both countries continued to prosper well into the 2nd century, but by the end of the century they were entering a period of instability.

もくじ

ヨーロッパ Europe

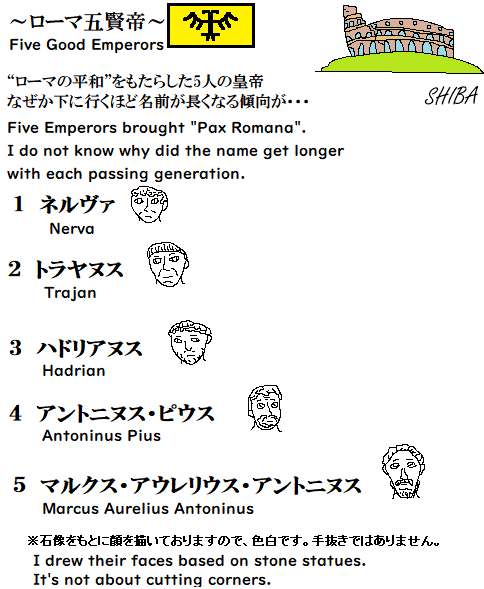

1世紀の末、皇帝に即位したネルヴァ帝から始まるローマ五賢帝時代は、この帝国に最盛期をもたらしました。パクス・ロマーナ(ローマの平和)と呼ばれる時代です。ネルヴァを継いだトラヤヌスは、ダキア地方(現ルーマニア)やアルメニアを征服し、帝国の最大版図を実現しました。

The era of the “Five Good Emperors”, which began with Nerva’s accession to the throne at the end of the 1st century, brought the empire to its peak. This was the period known as “Pax Romana” (Peace of Rome). Trajan, who succeeded Nerva, conquered the Dacian region (present-day Romania) and Armenia, achieving the greatest extent of the empire.

3代目ハドリアヌスはその広大な帝国をくまなく視察し、皇帝の権威を知らしめるとともに、古代ギリシャの文化、思想をローマに導入しました。4代目アントニヌス・ピウスは温厚な人物で、対外戦争を行わずに長期の平和を維持しました。

Hadrian, the third emperor, inspected the vast empire and made known the authority of the emperor, as well as introducing the culture and ideas of ancient Greece to Rome. Antoninus Pius, the fourth emperor, was a gentle man who maintained long-term peace without foreign wars.

5代目マルクス・アウレリウス・アントニヌスは哲学者でもあり、『自省録』など優れた哲学書を残しました。しかしその後は優秀とはいえない皇帝が続き、また、属州の地位にあった地方が経済的に発展してきたことから、中心地ローマの絶対的な地位が揺らぐことになっていきます。

Marcus Aurelius Antoninus, the fifth emperor, was also a philosopher and left behind excellent books such as “Meditations”. However, there followed a succession of less than excellent emperors, and as the regions that had been treated as Provinces began to develop economically, the absolute position of the city of Rome began to fluctuate.

皇帝以外にも、多くの学者が2世紀に活躍しました。プルタルコスは、古代ギリシャやローマの英雄を比較した『対比列伝』を著しました。

医学者ガレノスもこの時代の人で、解剖によって体の構造を解き明かし、医学に大きく貢献します。

In addition to the emperor, many scholars were active in the 2nd century. Plutarch wrote a series of “Parallel Lives” comparing the heroes of ancient Greece and Rome.

The physician Galen was also a man of this era, and he made great contributions to medicine by elucidating the structure of the body through dissection.

中東 Middle East

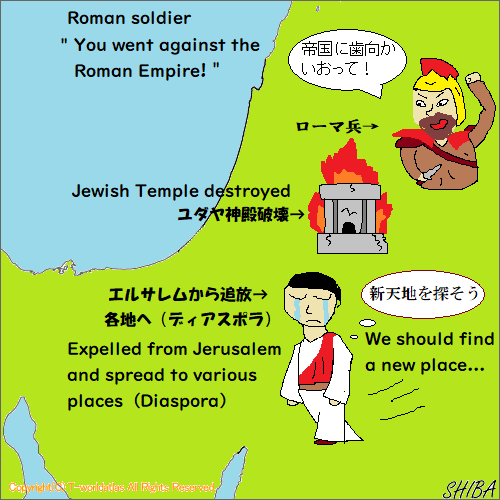

他方、現イスラエルに暮らしていたユダヤ人は、ローマ帝国の圧力に不満を抱いていました。132年彼らはついに大規模な反乱を起こしましたが、鎮圧されたうえにエルサレムを出入り禁止にされてしまいます。この後ユダヤ人は新たな理想郷を目指し、世界各地に拡散していきました。いわゆるディアスポラと呼ばれる動きです。

On the other hand, the Jews living in present-day Israel were dissatisfied with the pressure of the Roman Empire. They staged a large-scale revolt in 132, but they were crushed and banned from Jerusalem. After this, Jews spread to all parts of the world, aiming for a new utopia. This is a movement called “Diaspora”.

※ユダヤの神殿が破壊されたのは1世紀のことです。

※When Jewish Temple was destroyed was in 1st century.

現在のイラン、イラク地方にあったパルティア王国は、強大化したライバルのローマ帝国に支配域を奪われ続け、徐々に衰退していきます。

The Parthian kingdom, located in what is present-day Iran and Iraq, continued to lose territory to the powerful Roman Empire, and gradually declined.

東アジア East Asia

後漢では2世紀初頭、政治家蔡倫によって画期的な発明品が世に生み出されました。実用的な「紙」の出現です。以後、紙は東アジアを中心に広まり、8世紀には西アジアにも伝わりました。

At the beginning of the 2nd century in the Eastern Han(東漢) Dynasty, a revolutionary invention was created by the politician Cai Lun(蔡伦). This is the practical “paper.” After that, paper spread mainly in East Asia, and in the 8th century it also reached West Asia.

この頃の中国では宦官(去勢された官僚。蔡倫も宦官だった)が皇帝に代わって政治を担うようになり、それまで実権を握っていた外戚や官僚との対立が激化。166年には宦官を批判する人々が弾圧される事件党錮の禁も起きています。

In China at this time, eunuchs (castrated bureaucrats. Cai Lun was also a eunuch) began to take charge of politics in place of the emperor, and the conflicts intensified with the maternal relatives and bureaucrats, who had been in power until then.

In 166, there was an incident in which people who criticized the eunuchs were persecuted, called “Disasters of the Partisan Prohibitions”(黨錮之禍).

農民社会も相次ぐ天災で荒廃し、不安を抱えた人々が新興宗教にすがるようになります。その宗教団体一つが黄巾こうきんの乱という大規模な農民反乱を起こし、後漢社会を揺さぶりました。役に立たなくなった中央の王朝政府に代わり、地方の有力者が力を付けていきます。そのひとりが、曹操でした。

Farming villages were devastated by natural disasters, and people with anxiety began to believe in new religions. One of these religious groups started a large-scale peasant revolt called the “Yellow Turban Rebellion” (黄巾之乱, which shook the Later Han society. The central dynastic government, which had become useless, was replaced by local powerful people. One of them was Cao Cao (曹操).

モンゴル高原では、かつて漢を苦しめた匈奴に代わって、鮮卑と呼ばれる別の遊牧民が強大化します。カリスマリーダーである檀石槐によってその鮮卑が統合され、一大勢力に。以後中国社会にも度々侵入し、大きな影響を与えることとなります。

On the Mongolian plateau, replacing the Xiongnu(匈奴) who had once troubled the Han Dynasty, another nomadic tribe called the Xianbei(鮮卑) became powerful. Xianbei society was unified by the competent leader Tanshihuai(檀石槐) and became a major force. Since then, it has repeatedly invaded Chinese society and had a major impact.

東西交易とインド Trade between East and West , India

パクス・ロマーナのもと、東西交易は益々盛んになっていきました。166年には、マルクス・アウレリウスの使者と思しき人物が、当時漢の支配下にあったベトナムまでやって来たという記録が残されており、両者を結ぶ交易路=シルクロードが整備されていたことが分かります。

Under the Pax Romana, trade between East and West became more and more popular. In 166, there is a record that a person believed to be a messenger of Marcus Aurelius came to Vietnam, under Han rule at the time. This indicates that a trade route, the Silk Road, was being developed to connect the two countries.

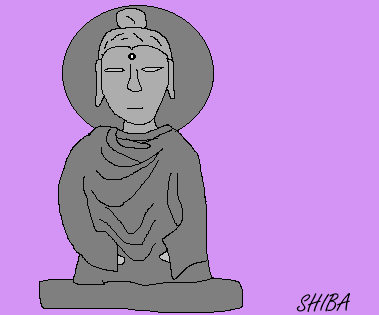

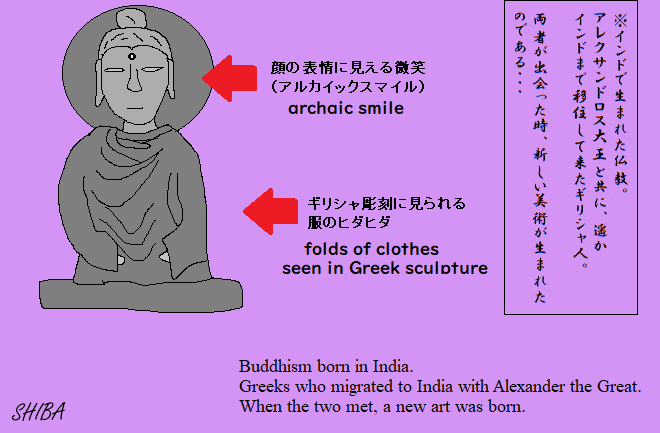

インド北部を支配したクシャーナ朝は、シルクロードの経由地を領域に含んでおり、2世紀前半、カニシカ王の時代に最盛期を迎えました。カニシカは仏教を手厚く保護したため、この宗教はインドから中央アジアにかけての広範囲に広まりました。特にインド北西部のガンダーラ地方では、古代ギリシャから伝わった石像美術が仏教と出会ったことで仏像を始めとする仏教美術が花開きました。

The Kushan dynasty, which ruled northern India, included the hub of Silk Road in its territory, and reached its peak during the reign of King Kanishka in the first half of the 2nd century. Kanishka protected Buddhism so well that the religion spread across a wide area from India to Central Asia. Particularly in the Gandhara region of northwestern India, Buddhist art including Buddhist statues flourished when stone statue art introduced from ancient Greece encountered Buddhism.

東南アジア South East Asia

交易路には、インドから中央アジアを経由する、いわゆるシルクロードとは別に、インド洋~東南アジアを経由する「海のシルクロード」というものもありました。この為、熱帯雨林に覆われた東南アジアにも港町が形成され、やがては国へと発展していくことになります。現在のカンボジアに出現した扶南はその代表的な国でした。

In addition to the Silk Road, which ran from India through Central Asia, there was also a trade route called the Maritime Silk Road, which ran from the Indian Ocean to Southeast Asia. For this reason, port cities were built in Southeast Asia, which is covered in tropical rainforests, and eventually developed into countries. Funan, which appeared in present-day Cambodia, was a representative kingdom.

主な出来事(Events)

2世紀初頭 インドシナ半島南部に扶南成立(インドシナ)

105 蔡倫、製紙法開発(中国)

117 ローマ帝国の領域最大となる(ローマ)

128? クシャーナ朝でカニシカ即位(インド・中央アジア)

135 ローマ軍、ユダヤ人の反乱鎮圧、エルサレムから締め出す。ユダヤ人のディアスポラ本格化(ローマ・西アジア)

156 遊牧民鮮卑、檀石槐の元で統一(東アジア)

166 党錮の禁(中国)

184 黄巾の乱(中国)

192? インドシナ東部にチャムパ王国成立(東南アジア)

Early 2nd century Funan established in the southern part of the Indochina Peninsula. (Southeast Asia)

105 Cai Lun developed of paper manufacturing method. (China)

117 The area of the Roman Empire became the largest. (Rome)

128? Kanishka ascended the throne in the Kushan dynasty (India/Central Asia)

135 Roman army suppressed Jewish rebellion and excluded them from Jerusalem. Jewish diaspora started. (Rome/West Asia)

156 Nomads Xianbei was unified under Tanshihuai. (East Asia)

166 Disasters of the Partisan Prohibitions (China)

184 Yellow Turban Rebellion (China)

192? Champa Kingdom established in eastern Indochina (Southeast Asia)

前(1世紀~西のローマ・東の漢・中東のイエス~) ← → 次(3世紀~三国志と邪馬台国~)