日本の旧国名その① ~七県しかないのになぜ九州?~

本日は日本のオハナシ。

県と藩と国と

まずは基本のキですが、日本には今、いくつの県があるでしょう?

「もちろん47!」

「ぶっぶー、「県」だけなら43だよ~」

そんなオキマリの言い合いをしていた子ども時代・・・ アイツら今は何してんのかな~

話を戻すと(^^:)43県に東京都、大阪府、京都府、北海道を含めて47都道府県ですね。こうした区分けを「行政区分」といいます。

この47都道府県が誕生したのは明治時代の事です。それ以前の江戸時代には、各地の大名が治める行政区分として「藩」というものがありました。明治時代これを廃止して、新しい区分けにしたのが、いわゆる「廃藩置県」です。

それ以前(飛鳥時代)から続いていたのが「薩摩」「尾張」といった「国」の名前です。701年に大宝律令が制定され、日本が法律によって国をまとめる国(律令国家)になった頃、日本最初の行政区分として、地方を70近い「国」に分けました。

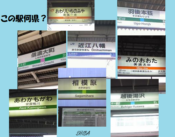

その後時代の変化と共に「国」の意味合いは失われて、行政区分も「藩」や「都道府県」へと変わっていきました。しかし現在でもこうした「国」の名前は、地名や駅名、名産品の名として受け継がれています。

前置きが長くなりましたが、今回はこの「国」、一般的には「旧国名」について、その名前と名残についてみていきたいと思います。それを見ると、「七県しかないのに、なんで九州なの?」といった素朴なギモンにも答えることができるのダ!

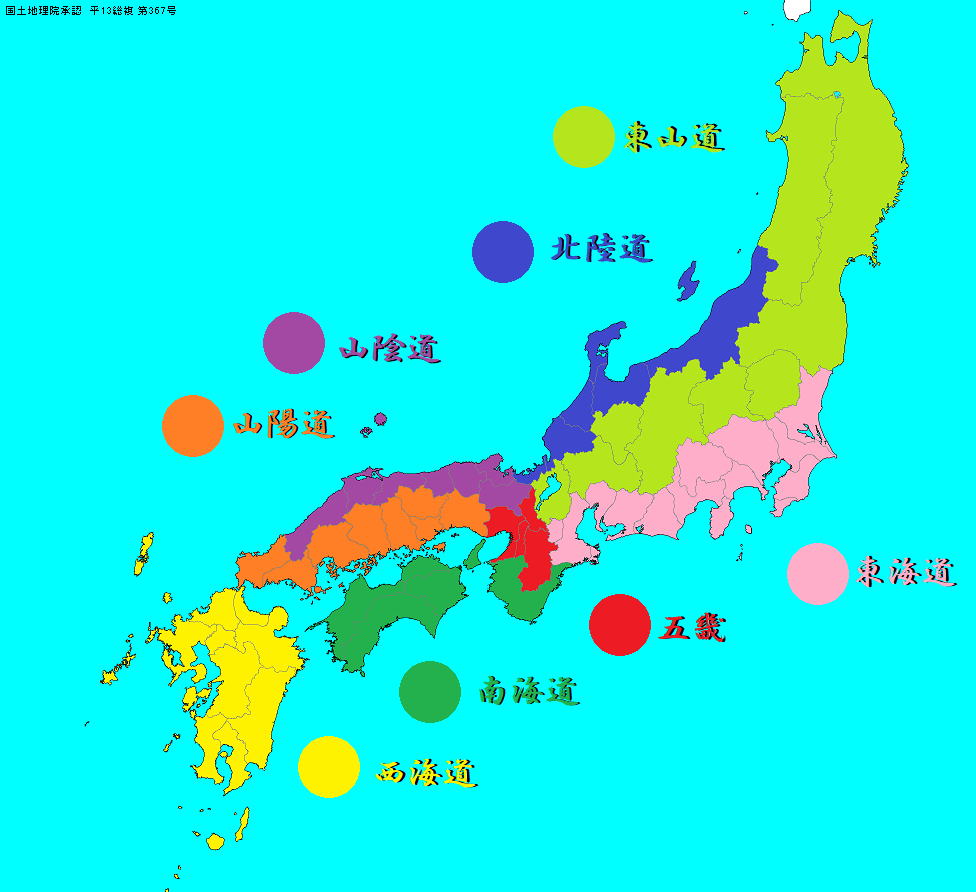

五畿七道

先ほども書いたように、この「国」が最初に定められたのは飛鳥時代。まだ日本の中心が近畿地方にあった頃の話です。そのため、地方の分け方もかなり「近畿中心主義」になっています。

まず、当時日本に含まれていなかった「北海道」と「沖縄」は入っていません。当時の日本は東北から九州にかけての範囲に限られていました。

そして都のある近畿地方の5つの国(五畿)が日本の中心とされ、それ以外の「地方」の国は、五畿から延びる道に沿って7つに分類されました(七道)

↑いやあローマ帝国風に言えば、「すべての道は、奈良京都に通ず」だったのですねぇ。では、次章から、この五畿七道に沿って、各国を見ていきましょう。

なお、旧国名の別称(愛称?)として、「〇州」という書き方をする場合もあります。(信濃→信州など)こちらについては、主なものだけ紹介させていただきます。また、当時の国と国との境界は現在の都道府県境と必ずしも一致していません。更に、時代によって境界線も変動していたりしますのでご注意ください。

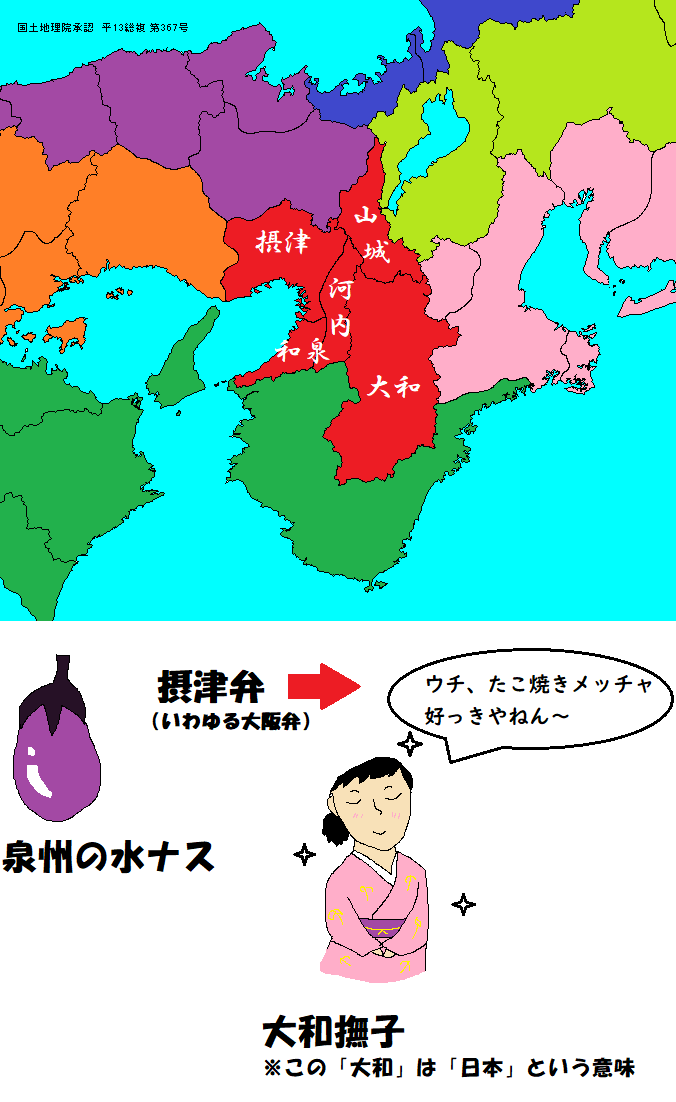

五畿

五畿は古くから人口も多く、面積は相対的に小さい傾向にありました。日本で2番目に狭い現在の大阪府が、複数の国に分かれていたことからも、それは分かります。

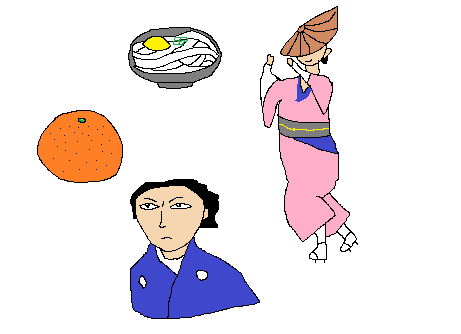

大和(やまと)

現在の奈良県に当たります。大和朝廷とか、ヤマトタケル等々でおなじみ。古代の都だった平城京はもちろん、法隆寺も明日香村も奈良にあり、日本と大和がイコールに扱われる事もありました(大和民族や大和言葉)。現在も奈良県の市町村名や駅名の一部に用いられています。

行政区名:大和高田市 大和郡山市

駅名:大和八木 大和西大寺 他

※大和市というのもありますが、これは神奈川県の街です。

山城(やましろ)

現在の京都府南部。京都市や宇治市などがあてはまります。日本史では、1485年に農民が領主を追い出した山城の国一揆で知られています。京都(平安京)の所在地として重要な国なのですが、現在の地名には「山城」ではなく、より華やかなイメージの「京」を用いることもあります(京田辺市など)。

行政区名:南山城村

駅名:山城青谷 山城多賀

河内(かわち)

現在の大阪府東部。東大阪市や八尾市、大阪市の東部などはここに含まれます。「えんやこらせ~どっこいせ~」で知られる民謡、河内音頭などにその名が残っています。

行政区名:河内長野市 南河内郡

駅名:河内松原 河内永和など

和泉(いずみ)

現大阪南部の海沿いで、「だんじり祭り」が行われている地域としても知られています。現在も愛されている地名なのか、↓のように市町村名にもよく用いられおり、車のナンバープレートにも和泉ナンバーがあります。別名「泉州」の名でもよく知られています(例:泉州ナス、泉州タオル etc)。

行政区名:和泉市 泉佐野市 泉大津市 泉南市 泉北郡 泉南郡

駅名:和泉府中 和泉砂川など

摂津(せっつ)

現大阪北部から、兵庫県南東部を占めます。大阪市や神戸市の大部分は摂津国にありました。一般に「大阪弁」と呼ばれる方言は、細かく分けると摂津弁に分類されます。

行政区名:摂津市

駅名:摂津富田 摂津本山など

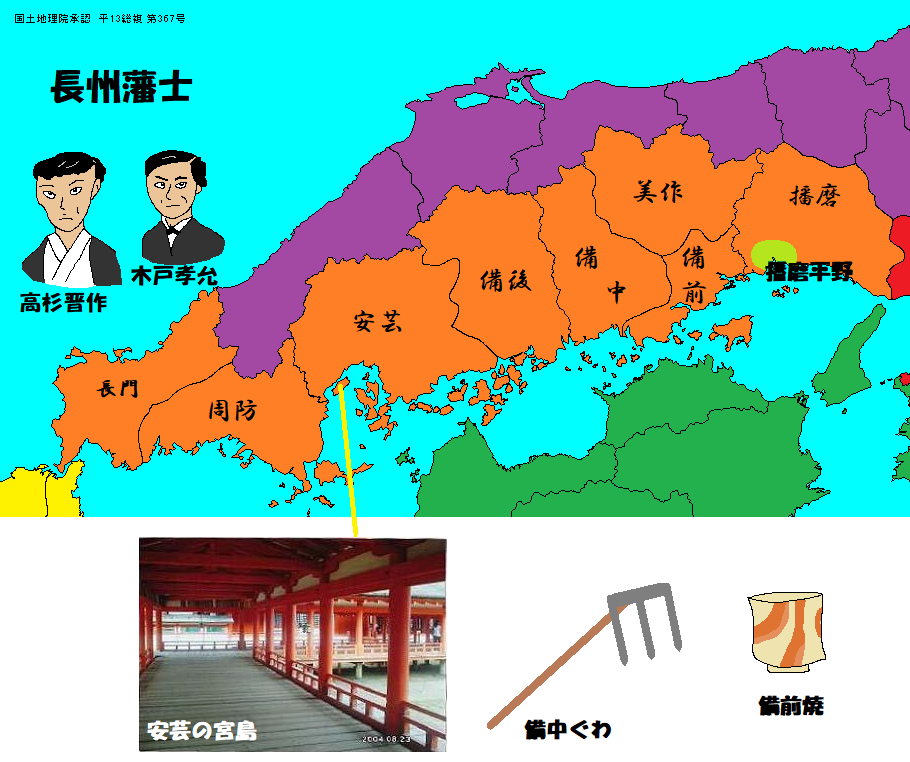

山陽道

山陽とは、東西に延びる山脈の、日の当たる側(つまり南側)という意味。ここでは中国山地の南側(兵庫県南部~岡山県~広島県~山口県)を指します。今でも山陽自動車道、山陽新幹線、山陽新聞など、その名はしっかり残っています。

播磨(はりま)

兵庫県南西部。姫路や明石などを含みます。この姫路の街が広がる平野を播磨平野と呼びます。別名は「播州」。赤穂浪士で知られる赤穂市ですが、その駅の名は「播州赤穂」と言います。なお、高知にあるガッカリ名所(?)「はりまや橋」と直接の関係はない模様。

行政区名:播磨町

駅名:播磨新宮 播州赤穂など

美作(みまさか)

現在の岡山県北西部。津山市などを中心とした国で、同市には美作大学という学校があります。

行政区名:美作市

駅名:美作千代 美作落合など

備前(びぜん)

岡山~広島にかけての地域は最初「吉備(きび)国」とよばれていました。この国が広すぎるということで後に3つ(備前、備中、備後)に分けられました。もちろん、都に近い側が「前」です。備前は岡山県南東部を占めた国で、岡山市はここに位置していました。伝統工芸品の備前焼は、この地域で作られています。

行政区名:備前市

駅名:備前片上 備前一宮など

備中(びっちゅう)

岡山県の西部を占めていた国。倉敷市や新見市などを含みます。「備中」の代表格としては「天空の城」として知られる備中松山城が挙げられます。また、3又に分かれたクワを備中グワといいます。

行政区名:なし

駅名:備中高梁 備中箕島など

備後(びんご)

一直線に穴を空けるゲーム・・・ではなく、現広島県東部(福山や尾道、庄原など)含んだ国の名前です。市町村などの自治体名に備後を冠するものは現在ありませんが、例えば広島駅と広島内陸部とを結ぶJR芸備線は、安芸と備後、備中を結ぶ路線という意味です。

行政区名:なし

駅名:備後赤坂 備後庄原など

安芸(あき)

広島県東部。広島市や呉市などがここに当たります。厳島神社の鎮座する日本三景の一つ、安芸の宮島が最も有名でしょうか。宮島沖合の海は安芸灘と呼ばれています。現在、広島県と四国の愛媛県は「しまなみ海道」で結ばれていますが、この橋をつなぐ島々のことを、広島(安芸)と愛媛(伊予)との間から、芸予諸島と呼びます。

行政区名:安芸高田市 安芸郡 安芸太田町

駅名:安芸中野 あき亀山など

周防(すおう)

山口県東部。山口市から岩国市にかけての主に瀬戸内海側がこの国に含まれています。瀬戸内海に浮かぶ周防大島にその名が残るほか、かつて周防国の首府(中心地)だった町「防府市」、周防南部の意味で「周南市」と、漢字の一部が用いられている地名もあります。

行政区名:周防大島町 周南市 防府市

駅名:周防高森 周防佐山など

長門(ながと)

山口県西部、日本海側(萩など)から下関にかけての地域が含まれます。別名は「長州」。ご存知幕末の志士(吉田松陰、高杉晋作、木戸孝允、伊藤博文ら)を生んだ長州藩はここから名付けられたものです。

行政区名:長門市

駅名:長門三隅 長門本山など

山陰道

今でも山陰地方と呼ばれているのが、中国地方北部(日本海側)。鳥取・島根が含まれます。加えて山陰道には今の京都府と兵庫県北部も含まれます。JRの山陰本線はこの2府県も通っています。

丹波(たんば)

現在の京都府中央部、兵庫県東部を含みます。伝統工芸品の丹波焼は、この地方で生産される焼き物です。下記の通り市町村名にもよく用いられています。

行政区名:丹波市 丹波篠山市 京丹波町 南丹市

駅名:丹波竹田 丹波大山

丹後(たんご)

京都府の北部、日本海側を占める国で、有名な景勝地「天橋立」の所在地です。天橋立の北側にある半島が丹後半島。この地域の織物として丹後ちりめんがあります。

行政区名:京丹後市

駅名:丹後神崎 京丹後大宮など

但馬(たじま)

兵庫県の日本海側。城崎温泉のある豊岡市を中心とした地域。この豊岡に空港があるのですが、その名前がコウノトリ但馬空港だったりします。ブランド牛の但馬牛も知られています。兵庫県を南北に結ぶJR播但線は、播磨と但馬を結ぶ路線という意味。

行政区名:なし

駅名:なし

因幡(いなば)

鳥取県東部。鳥取市を中心とした地域です。因幡といえば因幡の白兎。鳥取を代表する民話です。鳥取(因幡)と津山(美作)を結ぶ因美線というJR線が走っています。

行政区名:なし

駅名:因幡船岡 因幡社

伯耆(ほうき)

鳥取県西部。こちらは米子や境港の所在地です。鳥取県を代表する山「大山」は、その美しさから伯耆富士と呼ばれています。寝台特急「サンライズ出雲」が走るJR伯備線は、伯耆と備中を結ぶ路線の意味です。

行政区名:東伯郡 西伯郡 伯耆町

駅名:伯耆大山 伯耆溝口

出雲(いずも)

島根県東部。松江を中心とした地域。これは日本でも有数の知名度を誇る国名でしょうか。神道の最重要拠点の一つ出雲大社。この神社は現在「出雲市」の「大社町」に位置しています。他には名産の出雲石灯篭、出雲そば、出雲縁結び空港などなど。別名は「雲州」で、雲州そろばんなどに用いられます。

行政区名:出雲市 雲南市 奥出雲町

駅名:出雲坂根 雲州平田など

石見(いわみ)

島根県西部。大田、浜田、益田といった町が石見国にありました。このうち、大田市にある世界遺産石見銀山が、石見の名を冠する場所として最も有名ではないかと思われます。別名は「石州」。この地方の日本家屋には頑丈な「石州瓦」が用いられています。

行政区名:なし

駅名:石見横田 石見福光など

隠岐(おき)

日本海に浮かぶ隠岐諸島。島々の名前がそのまま国の名になっています。やっぱり沖合にあるためこの国名となったようで、後鳥羽上皇や後醍醐天皇など歴史上有名人の流刑地としても知られています。

行政区名:隠岐郡 隠岐の島町

駅名:なし

南海道

現在の和歌山と淡路島、そして四国4県に当たります。大阪と和歌山を結ぶ南海電鉄、和歌山と徳島を結ぶ南海フェリーなど、探すと意外な場所に「南海」は残っています。

紀伊(きい)

現在の和歌山県と、三重県の南部に当たり、紀伊半島、紀伊山地、紀ノ川などにこの地名が残っています。別名「紀州」。徳川御三家のひとつで、名君の徳川吉宗を生んだのが紀州藩です。工芸品紀州雛も魅力。しかしそれ以上に有名なのは、紀州南高梅でしょうか。和歌山といったら梅ですよね(独断と偏見)。

行政区名:紀の川市 大紀町 紀北町 紀宝町 紀美野町

駅名:紀伊田辺 紀伊長島など

淡路(あわじ)

現在は兵庫県になっている淡路島。ここも島の名前=国名になっています。和歌山(紀伊)と淡路島をへだてる海は、紀淡海峡と呼ばれています。

行政区名:淡路市 南あわじ市

駅名:なし

阿波(あわ)

四国四県の旧国名はいずれもバツグンの地名度を誇ります。阿波はもちろん徳島県。言わずと知れた阿波踊りにその名が残ります。

行政区名:阿波市 阿南市

駅名:阿波池田 阿波橘など

讃岐(さぬき)

讃岐うどん。これ以上は説明不要な国名でしょうか(^^:)?香川県の旧国名です。うどん以外にも、高松市の位置する平野を讃岐平野、香川県と徳島県とを隔てる山脈を讃岐山脈と呼びます。なお、現在香川県となっている小豆島は、「備前国」に含まれていました。

行政区名:さぬき市

駅名:讃岐津田 讃岐白鳥など

伊予(いよ)

愛媛県の旧国名。愛媛と言えば「ミカン」、伊予のミカンということで、いよかん(伊予柑)があります。地名としては、松山市沖合の海伊予灘が挙げられます。伊予の国も割と東西南北に長い国だったためか、新居浜などの県東部を東予、松山付近を中予、南部の宇和島周辺を南予と呼ぶこともあります。

行政区名:伊予市 西予市 伊予郡

駅名:伊予三島 伊予長浜など

土佐(とさ)

高知県の旧国名。真っ先に出てくるのが、土佐藩士だった坂本龍馬でしょう。(板垣退助や後藤象二郎も忘れないで!)彼の銅像が立つ桂浜。その先に広がる大海原は土佐湾です。また勇猛果敢な犬の種類として土佐犬が、伝統工芸品として土佐和紙があります。

行政区名:土佐市 土佐清水市 土佐郡 土佐町 中土佐町

駅名:土佐山田 土佐久礼など

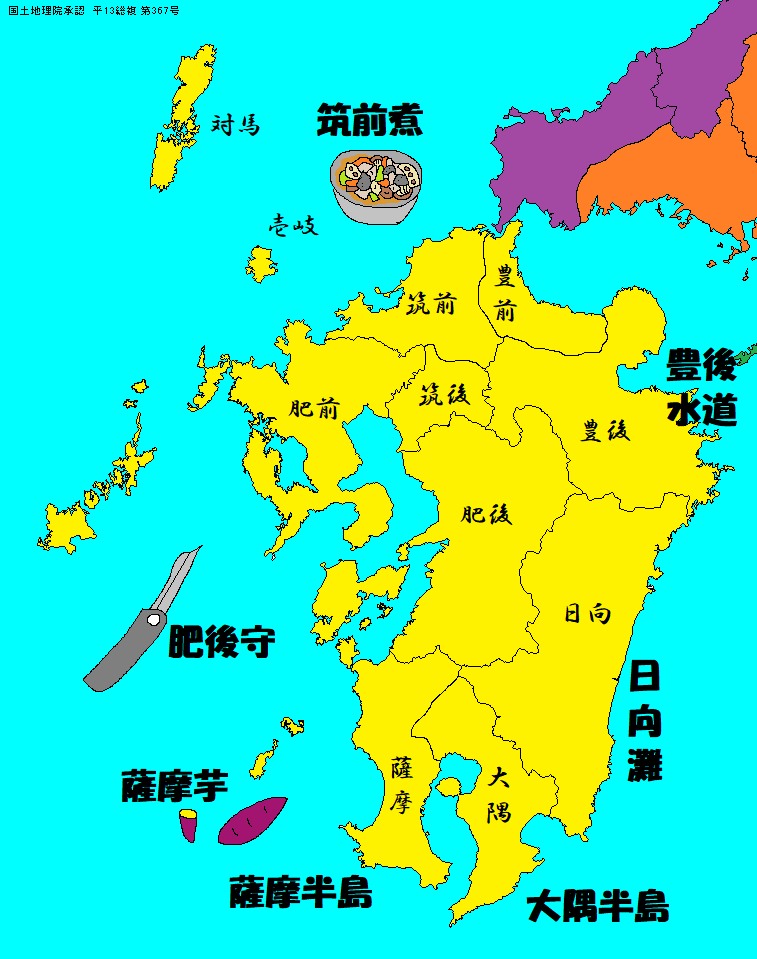

西海道

現在の九州のことです。今の九州地方には(沖縄を除き)7県しかありませんが、当時の九州には、豊前、豊後、筑前、筑後、肥前、肥後、日向、薩摩、大隅の9か国がありました。これが「九」州の由来です。加えて沖合には「壱岐」「対馬」が各々ひとつの「国」でした。

豊前(ぶぜん)

大昔は豊かな地として「豊(とよ)」の国と呼ばれていたのが、例によって「前後」に分かれたもの。豊前は現在の福岡東部と、一部大分北部を含みます。明治時代は石炭の掘り出しで栄えた地域でもありました。日本を代表した「筑豊炭田」は「筑前・豊前」の意味です。

行政区名:豊前市

駅名:豊前川崎 豊前長洲など

豊後(ぶんご)

現大分県の大部分がここ。戦国武将の大友宗麟が治めた国として知られています。豊後牛は大分県のブランド牛。また愛媛と大分の間の海峡を、豊後水道と呼びます。

行政区名:豊後高田市 豊後大野市

駅名:豊後竹田 豊後中村など

筑前(ちくぜん)

筑前・筑後も、かつての「筑紫(つくし)」の国が分かれたもの。こちらは筑紫平野や筑紫山地に名が残っています。筑前は現在の福岡県北部(福岡市など)で、有名なのはやっぱり筑前煮でしょうか。

行政区名:筑前町

駅名:筑前前原 筑前植木など

筑後(ちくご)

福岡県南部。久留米や大牟田は旧筑後国です。両市の間に筑後市がありますが、この街を流れているのが、福岡を代表する大河、筑後川です。

行政区名:筑後市

駅名:筑後船小屋 筑後吉井など

肥前(ひぜん)

現在の佐賀県と長崎県を合わせた地域。幕末明治に活躍した藩を「薩長土肥」と呼びますが、この「肥」こそ肥前藩のことです。この藩出身の大隈重信、江藤新平といった英雄7名を「佐賀の七賢人」と呼ぶそうです。そこは肥前じゃないのか!

行政区名:なし

駅名:肥前鹿島 肥前古賀など

肥後(ひご)

「あんたがたどこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さ」ということで熊本県です。もともと熊本は「火の国」とも呼ばれ、それが「肥の国」に転じ、前後に分かれた経緯があります。昭和期に鉛筆削りなどで用いたナイフ肥後守も、元は熊本など九州南部に広まったのがその名のきっかけだったとか。

行政区名:なし

駅名:肥後大津 肥後伊倉など

日向(ひゅうが)

今の宮崎県に当たります。日差しが強いからこの名がついた模様。宮崎原産の柑橘類に日向夏というものがあります。「鬼の洗濯岩」と呼ばれる地形で有名な日南海岸は、日向南部という意味。その沖合は日向灘と呼ばれます。また宮崎と大分を結ぶJR日豊本線も、その由来は「日向+豊後(豊前)」です。

行政区名:日向市 日南市

駅名:日向新富 日向沓掛など

大隅(おおすみ)

鹿児島県の東部に当たり、鹿屋市や垂水市があります。その領域の大部分を占める大隅半島にその名が残っています。

行政区名:南大隅町

駅名:大隅横川 大隅夏井など

薩摩(さつま)

こちらも超有名な旧国名でしょう。鹿児島県西部を占めた国で、鹿児島市は薩摩国に属しました。薩摩半島、薩摩湾、そしてさつまいも(薩摩芋)と、地名や名産に薩摩の名は広く見られます。なお、西郷隆盛、大久保利通らの活躍した薩摩藩は、大隅や日向の一部、さらに琉球王国をも支配する巨大な藩でした。

行政区名:薩摩川内市 南さつま市 薩摩郡 さつま町

駅名:薩摩松元 薩摩塩屋など

壱岐(いき)

沖合に浮かぶ島のため、「九つの州」には含まれません。島全域が現在の長崎県壱岐市となっています。九州と壱岐との間の海域を壱岐水道と呼びます。

行政区名:壱岐市 駅名:なし

対馬(つしま)

こちらも九州からかなり離れた島のため「九つの州」には入りません。明治まで朝鮮半島との交易を事実上独占していた宗氏による統治が長く続いたことで知られています。九州と朝鮮半島を隔てる海域を対馬海峡、そこを通って日本海へと流れる暖流を対馬海流といいます。

行政区名:対馬市 駅名:なし

番外編 沖縄

琉球(りゅうきゅう)王国

沖縄の旧国名、琉球は今までの「国」とは格が違います。すなわち、今まで紹介した国は、言ってしまえば単なる日本の「行政区」であったのに対し、琉球は独自の国王が治める、独立した王国だったのです。その後、日本でいう安土桃山時代、薩摩国に占領され、明治時代、正式に日本に編入された歴史を持っています。

現在でも南西諸島を琉球諸島と言ったり、琉球藍や琉球ツツジといった植物、伝統工芸品の琉球ガラスの名前にこの国名が用いられています。

後半へつづく・・・