世界史に(あまり)出てこない国の歩み~オマーンの歴史~

本シリーズ第5回目の今回、取り上げるのは、今年(2020年)頭に国王の亡くなったオマーンです。皆さん、オマーンと聞いてイメージできるものと言えば・・・?

「・・・・・・」

「そもそもどこにあんねん!!」

まあそうでしょう・・・ オマーンの人には申し訳ありませんが、日本ではあまり知られていない国の一つです。

オマーン ~アラビア半島の王国~

オマーンはアラビア半島南東に位置する人口400万人ほどの国です。中東の中にあって治安も安定しており、いい意味でニュースにも登場しない、どちらかというとマイナーな国でしょう。(テレビでは時折サッカー・ワールドカップのアジア予選で日本と対戦する時くらい?)

ところがこの国、19世紀にはアジアとアフリカに跨る大帝国を築き上げたという、スゴイ歴史を持っています。

古代のアラビア半島

砂漠に覆われたアラビア半島では、紀元前の昔からラクダを用いた遊牧民が暮らしていました。彼らはベドウィンとも呼ばれ、後にアラブ人と呼ばれる人々の祖先にあたります。オマーンにも3世紀頃にはベドウィンの社会が作られていました。

このアラビア半島、6世紀末まではシャーマニズムのような伝統的な宗教のほか、キリスト教、ユダヤ教も伝わり、宗教面ではゴチャゴチャの状態でした。

しかし7世紀になると、メッカの商人ムハンマドがイスラム教を開き、多くの支持を集めたことで強大化。イスラム勢力は7世紀半ばまでにアラビア半島のみならず、現在のシリア、エジプト、イラク、イランまでを支配下に置きました。

イバード派

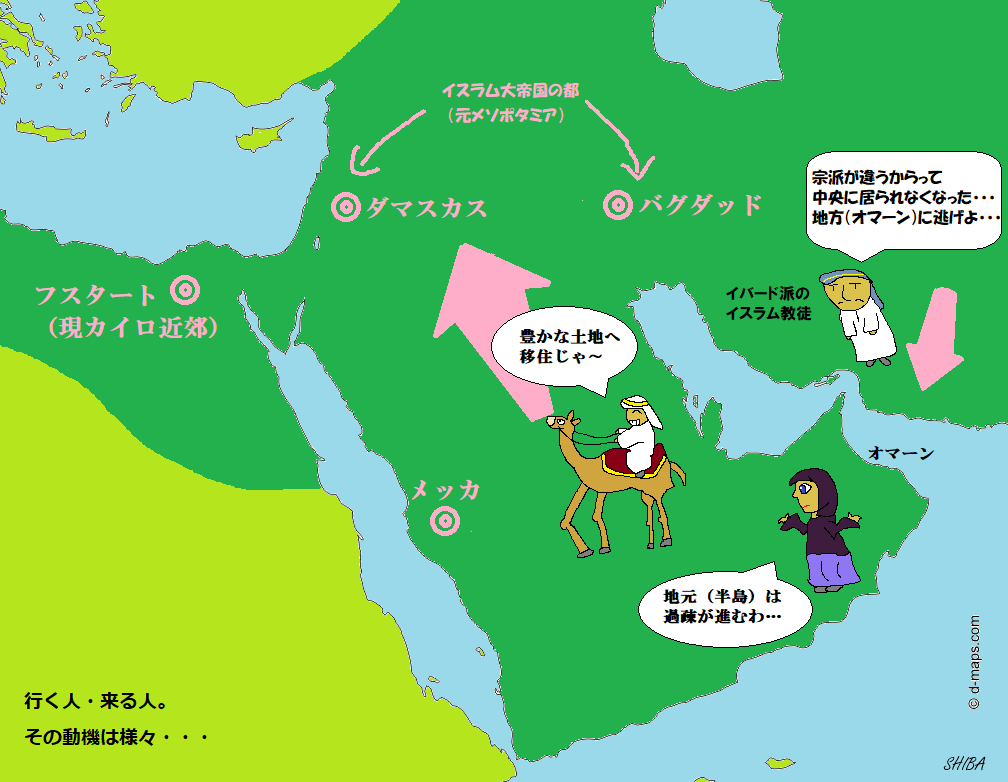

このイラクやエジプトは、メソポタミアを始めとする古代文明を生んだ「豊かな土地」だったことから、アラブ人はこぞってここに移住。この後築かれたイスラム帝国(ウマイヤ朝、アッバース朝)も、その王都はダマスカスやバグダッドでした。

一方、彼らの故郷アラビア半島は、聖地メッカがあるとはいえ、イスラム世界の中心から外れた「一地方」になってしまします。ましてオマーンはメッカからも遠い辺境!の扱い。イスラム世界の主導権を握ることなど夢のまた夢でした。

これを逆に言えば、中央の力が及ばない「隠れ家」にもなるということ。キリスト教がカトリックやプロテスタントなどに分かれるように、イスラム教にもスンニ派、シーア派といった細かい宗派があって、古くから互いに覇を争っています。

中央のウマイヤ朝やアッバース朝はスンニ派を重んじていたので、それ以外の宗派は地方で成長しました。オマーンにはスンニ派にもシーア派にも属さない、イバード派という少数宗派が逃げ込みました。イバード派はイマーム(宗教指導者)の血筋を問わない、など、比較的穏健な宗派とされています。

現在でもオマーンではイスラム教イバード派が主流という、世界的にも珍しい(というか唯一の?)国です。以後、歴代のイバード派イマームがオマーンの統治を続けますが、12世紀には独自の王朝ナブハーニー朝が興り、15世紀まで存続します。ただ当時の資料が少なく、詳細は不明です。

ペルシャ湾貿易の中継地

地図を見ればわかる通り、オマーンはペルシャ湾出口のホルムズ海峡に面しています。その対岸はペルシャ(イラン)。このような地の利から、オマーンはペルシャ湾を通じた交易で富を築きました。

砂漠だらけのこの国で何が採れたか。今であればもちろん石油ですが、当時の輸出品は乳香でした。これは火をつけると独特の香りを放つ樹液のことで、オマーンはこの樹液を生む植物(何種類もあります)の産地でした。

しかしヨーロッパで大航海が盛んになった15~16世紀になると、海路の拠点であるオマーンはポルトガルに征服されてしまいます。

海洋大国へ

オマーンと同様、ポルトガルに占領されたのが、インド洋に面するアフリカ東岸、現在の国名で言えば、ケニアやタンザニアの沿岸部でした(下地図赤い場所)。この場所は象牙の産地でもあり、イスラム商人との付き合いは昔から行われていました。そのためイスラム文化が深く根付いており、人々の間ではアラビア語と現地語の混ざったスワヒリ語が用いられました。

1624年、ナブハーニ朝に代わってヤアーリバ朝が成立し、1650年ポルトガルの占領を脱したオマーンは、大航海時代の空気に刺激されたのか、こうしたスワヒリ地方にも進出。1698年、東アフリカの拠点フォートジーザスを落として、この地の覇者の座を手に入れました。

18世紀になるとヤアーリバ朝はイラン(サファヴィー朝)の攻撃で滅亡してしまいますが、まもなくブーサイード家のアフマド・ブンサイードが力を盛り返し、1749年イランを追い出してオマーンを再興。このブーサイード家(王朝)が現在まで続くオマーンの王家です。

ブーサイード朝もまた、海上交易で富を築きます。この王朝の都はルスタークという海岸から離れた街でしたが、次第に沿岸部の比重が大きくなり、いつしか都は、貿易港のあるマスカットに移りました。

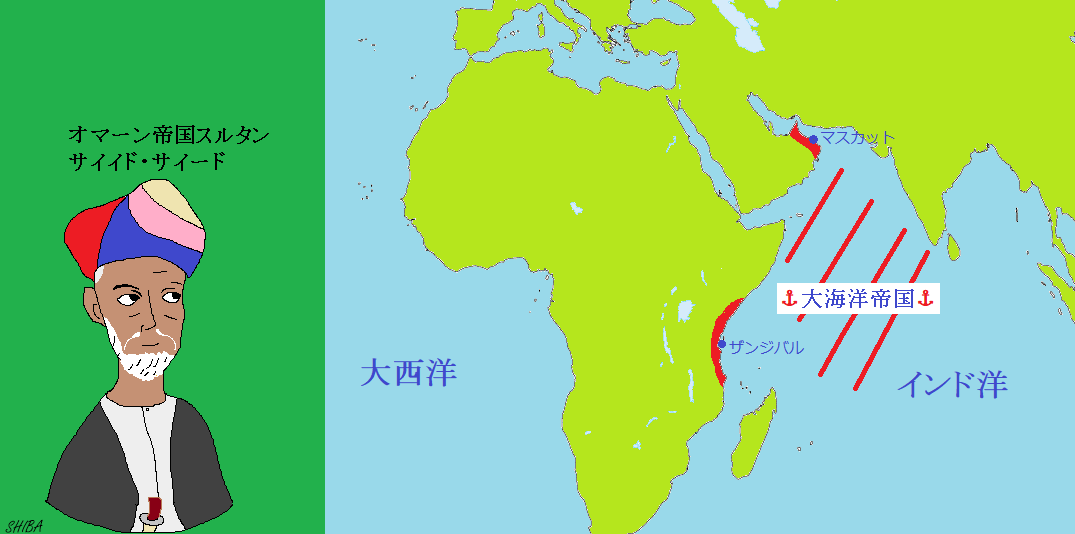

そしてオマーンは、1806年即位したサイイド・サイードのもとで黄金期を迎えます。彼はヤアーリバ朝滅亡以降、自立していた東アフリカを再び征服。さらに都をマスカットから、東アフリカの島、ザンジバル(現タンザニア)に移しました。こうして中東と東アフリカを拠点に、オマーンはインド洋の制海権を握る大国となりました。オマーン帝国と呼ばれています。なお、交易品は、クローブなどの香辛料、そして、奴隷でした。

しかしさすがに両者の距離がありすぎたためか、名君サイイド・サイードが1856年に没すると、あっけなく王家は分裂(ザンジバル政権とマスカット政権)。さらに19世紀後半、スエズ運河が開通し、主要な航路が大きく変わったことでオマーン(マスカット政権)は経済的な打撃を受けました。結局この王国は1891年、イギリスの保護下に入ります。同じ頃ザンジバル政権もイギリス領となりますが、マスカットとの合同は実現しませんでした。

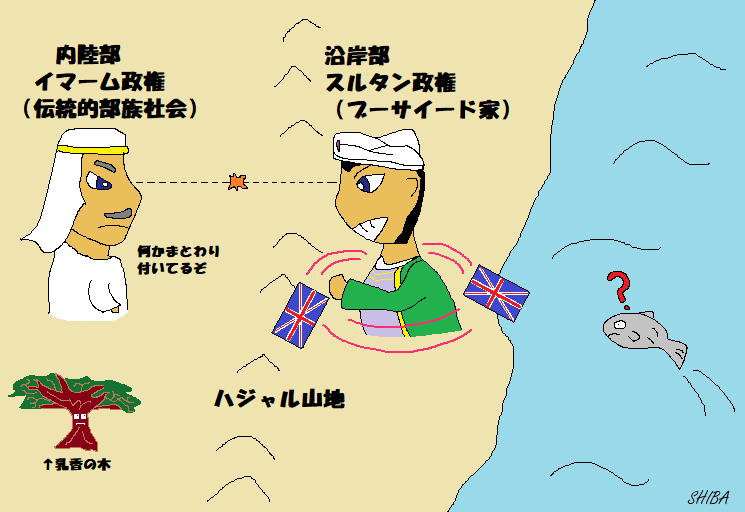

以後、王家はイギリスと友好関係を築いていきます。一方、内陸部では伝統的な部族社会が残っており、イギリス(=西洋文明)の進出を良しとしませんでした。先のサイイド・サイードの頃から、国王の称号は、宗教指導者「イマーム」ではなく、世俗的な指導者「スルタン」を用いていました。しかし20世紀初頭には、このスルタンとは別に「イマーム」を名乗る人物が、内陸部族社会の間に出現するようになります。

こうして沿岸部のブーサイード王家(スルタン)勢力と、内陸部の部族社会を中心としたイマーム勢力が対立。つまり、国王(スルタン)の権限は内陸に及ばなくなっていきました。

独立と新たな輸出品

20世紀に入るとオマーン社会を大きく変える出来事が起きます。それが油田の発見でした。アラビア半島の東に広がるペルシャ湾は、良質な石油の産地であることが分かり、開発が進みます。この湾に面する国は、現在の国名で言えば、イラン、イラク、クウェート、カタール、バーレーン、アラブ首長国連邦とことごとく産油国ばかり。そしてオマーンも例外ではありませんでした。

第二次世界大戦が終わったのちの1950年代、オマーンでもイギリスの石油会社が調査を始めます。その結果、良質な油田は主に内陸部、つまりスルタンやイギリスと対立する、「イマーム勢力」に多くあることが分かりました。それまで沿岸部を重視していた時のスルタン・サイード・ブン・タイムールも、この頃から再び内陸部へ目を向け始めます。

そして油田を持ちながら、採掘技術を持たない部族の一部を説得し、スルタン側につけるなどして、じわじわと支配権を拡大。イマーム勢力の切り崩しを図りました。1958年には、あくまで抵抗を続けた残りのイマーム勢力を追放し、現在に至る領土をスルタン政府の元に置きました。一連の戦いは、アフダル戦争と呼ばれています。

しかしそれでも石油の開発はサイード王統治下では遅々として進まず。1970年、父王サイードをクーデターで排し、自ら王に即位したのがカブースです。彼は石油の本格的な開発、輸出をはじめました。そしてその収入で道路や病院といったインフラ整備を進め、1971年ついに独立を回復。以後50年にわたってこの国を統治しました。

オマーンはスルタンが首相を兼ねる、独裁政権ではありますが、石油や天然ガスの富が国民の生活を豊かにしたため、その評価は決して悪くありません。2011年のアラブの春でも、大臣の交代や賃上げなどの要求が中心で、他国と比べ穏やかなものでした。

現在のオマーン

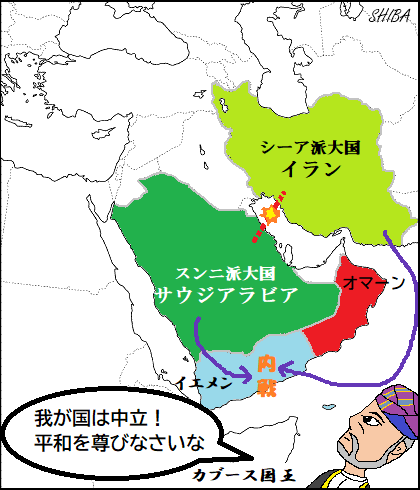

さて、20世紀以降の中東社会は、国同士の争いや内戦が長く続く不安定な時代が続いています。その一つに、スンニ派とシーア派というイスラムの宗派同士の対立(より厳密にいえば、宗教を隠れ蓑とした、政治的対立)があります。スンニ派の大国サウジアラビアとシーア派の大国イランは近年、特に仲が悪く、周囲の国々を巻き込んで対立を続けています。

しかし、上にも書いた通り、オマーンはイバード派の国。ゆえにどちらの「陣営」にも属していません。ゆえにスンニ派、シーア派双方に対してもイーブンな付き合いを続けていました。2015年、イランの核問題を巡る合意が、ロウハニ大統領とオバマ大統領の間に締結されましたが、これを橋渡ししたのがオマーンでした。

近年では、オマーンの隣国イエメン(国内にスンニ派とシーア派がいる)が、サウジアラビアとイランの代理戦争のような内戦状態となっていますが、ここでもオマーンは、中立政策を維持する一方、両者の仲介役として和平への道を探っていました。それだけに、2020年1月の国王死去が中東に与える影響は、決して小さくないようです。